两弹一星的作文素材

“两弹一星功勋”郭永怀事迹材料

12月5日,荣成市举行郭永怀画册首发暨“永远的怀念”征文比赛颁奖仪式、“永远的怀念”演讲比赛决赛、“永怀教育奖”发布和“永怀讲堂”开课等6项系列纪念活动,深刻怀念郭永怀无私奉献、以身许国的感人事迹,继承和弘扬郭永怀爱党、爱国、爱社会主义的伟大精神和红色基因,凝聚新时期创新发展思想共识。

郭永怀是我国著名应用数学家、空气动力学家。他早年留学海外,致力于声障研究,1956年突破阻挠回国,在核弹、导弹和人造卫星研制中作出重要贡献。1968年12月5日,因飞机失事牺牲,同月被授予烈士称号。1985年被追授国家科技进步特等奖,1999年被授予“两弹一星”功勋奖章。为纪念郭永怀的光辉一生,10月16日,荣成市政府建设的郭永怀事迹陈列馆开馆,并将每年12月5日定为“郭永怀牺牲纪念日”,开展系列纪念活动。

斯人已逝,风范长存。为了让更多人知晓永怀、学习永怀,更好地弘扬和传承郭永怀精神,本报集中刊发郭永怀部分同事、学生、亲友访谈及郭永怀的真实故事,共同缅怀这位大国工匠。

《两弹一星功勋科学家》读后感

读完了《两弹一星功勋科学家》这套丛书,我被深深的震撼了。

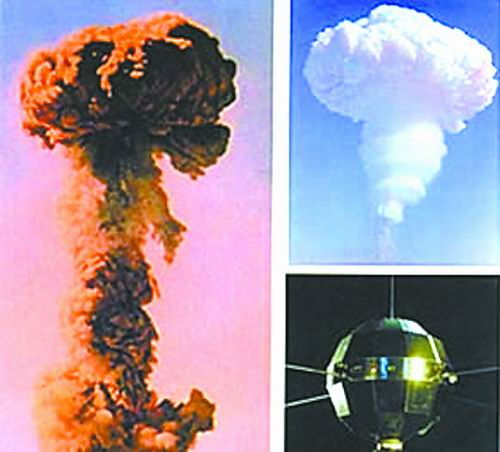

这是一套披露“两弹一星”研制经过,展示科学家们绚丽人生和爱国精神的书。其实,很长一段时间以来,“两弹一星”的研制情况属于国防机密,鲜为人知。在1999年9月建国50周年前夕,政府相关部门决定,对当年为研制“两弹一星”作出突出贡献的23位科技专家予以表彰,授予或追授他们“两弹一星功勋奖章”,将这段历史郑重地公之于世。

书中描写了“两弹一星”研制历史,写了10为参与研制“两弹一星”的科学家的个人经历,让我读完之后,被这些科学家们无私奉献的精神深深感动了。中国的科技国防取得如此大的成就,离不开这些默默奉献的工作者们,他们的“两弹一星”精神值得我们去学习,他们就是我们学习的榜样,指导我们前进的路。

《两弹一星功勋科学家》这套书籍让我明白了:我们要认真学习科学知识,掌握真本领,将来为祖国科技的发展做出贡献。

《“两弹一星”精神》读后感

“两弹一星”的研制成功,是我国几代科技人员报效祖国、无私奉献的结果。他们把生命置之度外,艰苦奋斗,大力协作,勇于攀登科学高峰的精神,创造了人间奇迹。没有他们,就没有现在发达的中国!

科学家们头顶烈日,脚踏温度达60摄氏度的地面,不叫苦,不叫累,他们以顽强的毅力克服了一切困难,闯过了一道道生死关,他们的毅力难道不值得我们赞颂吗

我国科技杰出代表邓稼先为了原子核的诞生,放弃了美国种种优厚的待遇,仍回到祖国。他为了早日使原子核诞生,在试验场和戈壁大漠过了十年的单身生活。为了原子核,他甚至牺牲了自己宝贵的生命。难道这种精神我们不应该学习吗

虽然现代生活有了很好的改善,但我们仍不能失去这种精神,我们应该刻苦钻研难题,应该不畏艰难险阻,像一匹匹骏马勇往直前!我们不能再荒废年华了,不能再过“衣来伸手,饭来张口”的生活了。我们应该努力学习,勇于攀登。

两弹一星纪录片观后感

我国国防科技的发展离不开这些为了祖国的事业而不断奋斗的科学家。这些两弹一星中的设计者和参与者都是伟大的。中国逐渐强大起来离不开这些伟大的人。下面是个人观看两弹一星纪录片观后感,与大家共同分享。

影片中播放了一大批杰出的老一辈科学家当年那段难忘的岁月和经历。面对“大家”与“小家”之间艰难的抉择时,他们毫不犹豫、毅然决然地投身国家核事业的发展中。他们“以身许国”顾“大家”舍“小家”,甘愿隐姓埋名、放弃国外优沃的生活条件,誓死回国,报效祖国的拳拳赤子之心无不让在场观看影片的我们热泪盈眶。

老一辈核工业人大无畏的精神令我们震撼。为了祖国核事业的发展,为了第一颗原子弹的研制和爆炸,他们投身漫天黄沙、茫茫戈壁,饮苦水、睡帐篷、忍酷暑、斗严寒。由于工作的高度保密性,他们不能向家人解释自己的工作性质和内容。纪录片中邓稼先的妻子回忆丈夫离家前的一段话,他说:“我不知道我将去哪里,也不知道要去做什么,但是我唯一知道是做好这件事,我的一生就会很有意义,甚至可以说是为它死了,也是值得的。”这该是什么样的信仰和决心在不知一切的前提下甘愿献出自己的一切。纪录片里邓稼先的妻子这样评价自己的丈夫:“稼先大概是我见过最能保守秘密的人了,我们这一生最长的相守就是在他生病住院的那段时光。在他离开的那段日子,我独自照顾父母儿女虽然辛苦,对于他的去向也是一无所知,但在我心里我是支持他的,因为我相信他的选择。”看完这段故事我不禁潸然泪下,他们之间的感情令人敬佩,他们甘于献身国家事业的无私大爱之心更值得我们新一代核工业人学习。

纪录片中,“我愿以身许国”的王淦昌,“回国不需要理由,不回国才需要理由”的彭桓武,“一生只做一件事”的徐銤等,老一辈科学家们事业高于一切,一切为了祖国,为了核事业发展的奉献精神体现了核工业人共同拥有的信念和价值观念。这种精神既是核工业人的行为准则,也是我们当代青年的终生追求。

在返回营地的大巴车上,老一辈人的事迹在我脑海中久久不能忘怀。中国核事业如今的成就正是他们将“科研精神”融入到“以身许国”的豪情壮志中去所铸就的,正是他们凝炼了我国“两弹一星”精神和“事业高于一切、责任重于一切、严细融入一切、进取成就一切”的核工业精神,正是基于这种精神,才成就了兴核强国辉煌业绩,这种精神也必将继续激励和鼓舞我们一代又一代的核工业人为祖国雄起、国家复兴作出应有的贡献!

两弹一星“钱学森的爱国故事

1947年,刚刚36岁的中国科学家钱学森,被美国麻省理工学院聘为终身教授。这是一个很高的荣誉,它预示着钱学森的优厚待遇和远大前程。

美国为什么如此器重钱学森呢?因为他是美国研究航空科学最高专家冯·卡门的优秀学生,是美国最早研究火箭组织——加州理工学院火箭研究小组的5成员之一。

在冯·卡门的指导下,火箭研究取得了重大进展,为反法西斯战争的胜利做出了贡献。在那些艰苦的日子里,钱学森显露出卓越的才能。一项在航空科学史上占有重要地位的航空科学公式:即著名的“卡门——钱公式”诞生了。这是由冯·卡门提出命题,钱学森做出结果,至今仍在航空技术研究中广泛使用的一项公式。

然而,当钱学森得知中华人民共和国成立的消息后,这个每时每刻都在想念祖国的科学家,顿时沉浸在极大的喜悦之中。钱学森在美国已经生活了10多年,又被誉为是“在美国处于领导地位的第一位火箭专家”,金钱、地位、声誉都有了。可他想:我是中国人,我的根在中国。我可以放弃在美国的一切,但不能放弃祖国。我应该早日回到祖国去,为建设新中国贡献自己的全部力量!他还对中国留学生说:“祖国已经解放了,国家急需建设人才,我们要赶快把学到的知识用到祖国的建设中去。”

钱学森准备返回中国的决定,引起美国有关方面的恐慌。他们认为:钱学森的专业技术如果带回去,中国的科学技术将高速度前进。美国海军的一位领导人曾对美国负责出境的官员说:“我宁可把钱学森枪毙了,也不让他离开美国!”“钱学森至少值5个师的兵力”。

钱学森的回国计划受到严重的阻挠。美国官方“文件”通知他,不准离开美国。本来,他的行李已经装上了驳船,准备由水路运回祖国。可美国海关硬说他准备带回国的书籍和笔记本中藏有重要机密,诬蔑钱学森是”间谍”。其实,这些书籍和笔记本,一部分是公开的教科书,其余都是钱学森自己的学术研究记录。

一波未平,一波又起。几天之后,钱学森突然被逮捕,关押在一个海岛的拘留所里,受到无休止的折磨。看守人员每天晚上隔10分钟进室内开一次电灯,使他根本无法入睡。钱学森的遭遇,引起加州理工学院中坚持正义的同事和学生的同情,在他们和其他正直人士的强烈抗议下,美国特务机关被迫释放了他。可对钱学森的迫害并没有停止,他们限制他的行动,监视和检查他的信件、电话等。尽管有种种限制,但钱学森没有屈服。他不断地提出严正要求:坚决离开美国,回中国去!

在争取回国的日子里,钱学森更加关心祖国的建设事业,经常从《华侨日报》等报刊上了解新中国的情况,和中国科学家、留学生讨论建设祖国的有关问题。为了能够迅速地回国,他租房子只签订短时间的合同。家里准备了3只轻便的小箱子,天天准备随时可以搭飞机回中国。

5年过去了。钱学森争取回国的斗争得到世界各国主持正义的人们的支持,更得到了中国政府的极大关怀。周恩来总理曾亲自了解他的情况,并指示参加中美两国大使级会谈的中国代表,在会谈中提出钱学森博士归国问题。

1955年8月,这场外交斗争终于取得了胜利,美国政府被迫同意钱学森返回中国。

到达北京的第二天清晨,钱学森就和妻子带着两个孩子来到天安门广场。他激动地说:“我相信我一定能回到祖国。现在,我终于回来了!”

冲破重重阻拦而回国的钱学森,一头扎在了军事科学的研究中。他倾其所学,又紧密关注国外的科学动态,不断推出科研新成果,为祖国的国防事业竭思尽智,做出了巨大的贡献,被誉为“导弹之父”,国务院授予他为“全国劳动模范”的光荣称号。

在美国定居,且能聘为终身教授,这是多少人梦寐以求的幻想。可为了祖国的繁荣富强,钱学森放弃了这一切。在经济大潮如洪水猛兽般地冲击社会的今天,钱学森的爱国言行,无疑地凝聚着中华民族之魂,显示了爱国对志士仁人的撼动力。

“两弹一星功勋”郭永怀事迹材料

10月16日下午,一场郭永怀精神研讨会在荣成举行,郭永怀曾工作过的单位领导,郭永怀的部分学生、亲属,共同就郭永怀精神内涵进行交流研讨,更好发扬郭永怀的精神。

郭永怀,似他的名字般永远令人怀念。在列强对新中国进行露骨的核威胁之下,在国家三年自然灾害“一穷二白”的经济困难局面下,在新中国下决心研制原子弹的自力更生精神感召下,草原的每一棵草、每一朵云、每一片蓝天都见证了那段绝密且令中国人扬眉吐气的历史,见证了郭永怀以生命为代价投身祖国核事业的无悔追求。

在致力于我国核武器发展的8年多时间里,从原子弹到氢弹再到导弹核武器,郭永怀究竟倾注了多少心血和汗水,恐怕没人说得清楚。然而,郭永怀在生前谈及这些,经常挂在嘴边的却是这样的话:“作为新中国的一个普通科技工作者,特别是作为一名共产党员,我只是希望自己的祖国早一天强大起来,永远不再受人欺侮。中国强大了,在世界事务中就会发挥更大作用……”

为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。“热爱祖国、无私奉献、自力更生、艰苦奋斗、大力协同、勇于登攀”的“两弹一星”精神,已经被郭永怀等人铸就成一座历史丰碑。

缅怀,是为了更好地激励。斯人已去,精神永驻。

“叔父给我们留下了无限的精神财富,我们要继承他爱祖国、爱学习、爱科学的精神,为国家效劳,为人民作出贡献。”郭永怀侄女郭淑娥说。

王瑾是一名陈列馆的讲解员,看着修缮后的陈列馆,她感到自己肩上的担子更重了。她说,作为郭永怀先进事迹讲解员,今后会挖掘更多素材、更加深入学习领会郭永怀的精神,通过富含情感的讲解,让更多人全方位认识郭永怀、学习郭永怀。

大无畏的精神,是宝贵的精神财富。对于当前正在加快建设创新型城市的荣成来说,汲取郭永怀身上的精神动力迫在眉睫。

战争年代,荣成走出了100多位将军,为全国革命作出了巨大牺牲。如今,这里已成为改革开放前沿阵地,前三季度,荣成全市预计完成生产总值840亿元,同比增长8%,主要经济指标在全市名列前茅,实现由“速度经济”向“素质经济”的蜕变,由“跟跑”到“并跑”“领跑”的跃升。

永怀精神,常学常新。郭永怀的精神,鼓舞和激励着67万荣成人民在扎实推进创新发展、努力争当走在前列排头兵的征程上不断超越。

1958年1月,郭永怀出任《力学学报》主编。1957年,钱伟长被打成右派。郭永怀了解钱伟长的学术功力,仍然请他任编委。一次,一位知名教授向学报投稿,钱伟长发现其论文中竟有51个基本错误,提出不宜发表。那位教授向编委会提出“左派教授的文章不许右派教授审查”,对此郭永怀不屑一顾,他说:“我们相信钱伟长的意见是正确的,这和左、右无关。”

1958年,教育界开展 “教育革命”,教学、科研和生产实践紧密结合,取得了显著成绩,但运动中也出现了“左”倾倾向。有些人通过向空中扔十字架用库达儒可夫斯基定理不好解释,就认为这个定理不对了;通过观察荷叶上的水滴可自由运动,就说NS方程的边界条件是不对的;通过当时设计部门说,飞机的阻力现在还不能用边界层理论算,就认为边界层理论没用。他们请来郭永怀,想让他赞同这些“新发现”,不料郭永怀说:“我常想,一个新发现,要推翻什么东西,应该有以下工作。第一,要经过慎重的思考,你们说的问题,没有经过慎重的思考,只看到了表皮现象,就做结论。第二,要有真正的胆识,敢于做研究。你们对荷叶是很有胆量,但不是科学的胆识。第三,要有毅力,可以提出问题,研究问题,要有非搞清楚不算完的毅力,你们不是这样,是凭一时的热情冲动。”

“两弹一星功勋”郭永怀事迹材料

Se是西方各大学、学术机关开展的在导师指导下就某问题进行研讨的一种常用方式。Se的基本精神是知识互补,互相启发、共同提高的群体效应,在今天大科学时代更是需要推广的。郭永怀在加拿大、美国学习研究16年之久,当然熟悉Se的妙用。回国后,他仍坚持在可能的情况下尽量运用这一行之有效的方法。郭永怀像园丁一样辛勤培育电磁流体力学这株新苗。他的方法就是指定参考书大家分头研读,等有初步了解之后,他便组织学术讨论会,自己也以平等身份参加讨论,让大家轮流报告学习所得,基本上是每星期一次,会上争论热烈各有收获。“这种讨论会对大家帮助很大。他们一方面从郭永怀的发言中,领悟到研究工作的方法,一方面又从别人的研究中吸取经验教训。同时每个人通过讨论还可以检验自己掌握基本概念和研究方法的情况。

和大家一样,郭永怀也多次谈到,这种讨论会也使他学到了不少东西。”当年的电磁流体力学研究组经过艰难曲折发展为研究室、研究所,不仅出了一批论文、专著等成果,更重要的是培育出一批该领域的骨干力量,其中有的成为国际知名专家,他们认为:“郭永怀先生不愧是电磁流体力学的奠基者,力学、物理学领域的一代宗师。”

郭永怀不仅是大科学家,而且是科技战略家、组织家,他善于把不同学科、不同专业背景的人员组织在一起共同攻关,以便参与者相互影响,相互启发,了解掌握新东西,达到新的高度。这也是大科学的特征之一。所以郭永怀反对过分强调“专业对口”,而提倡不同专业背景的人共同攻关。因为不同学术观点的相互激发、争论是科学发展的内在动力。这类事例在科学史上是常见的。

两弹一星邓稼先

1958年秋,二机部副部长钱三强找到邓稼先,说“国家要放一个‘大炮仗’”,征询他是否愿意参加这项必须严格保密的工作。邓稼先义无反顾地同意,回家对妻子只说自己“要调动工作”,不能再照顾家和孩子,通信也困难。从小受爱国思想熏陶的妻子明白,丈夫肯定是从事对国家有重大意义的工作,表示坚决支持。从此,邓稼先的名字便在刊物和对外联络中消失,他的身影只出现在严格警卫的深院和大漠戈壁。

邓稼先就任二机部第九研究所理论部主任后,先挑选了一批大学生,准备有关俄文资料和原子弹模型。1959年6月,苏联政府终止了原有协议,中共中央下决心自己动手,搞出原子弹、和人造卫星。邓稼先担任了原子弹的理论设计负责人后,一面部署同事们分头研究计算,自己也带头攻关。在遇到一个苏联专家留下的核爆大气压的数字时,邓稼先在周光召的帮助下以严谨的计算推翻了原有结论,从而解决了关系中国原子弹试验成败的关键性难题。数学家华罗庚后来称,这是“集世界数学难题之大成”的成果。

中国研制原子弹正值三年困难时期,尖端领域的科研人员虽有较高的粮食定量,却因缺乏油水,仍经常饥肠响如鼓。邓稼先从岳父那里能多少得到一点粮票的支援,却都用来买饼干之类,在工作紧张时与同事们分享。就是在这样艰苦的条件下,他们日夜加班。“粗估”参数的时候,要有物理直觉;昼夜不断地筹划计算时,要有数学见地;决定方案时,要有勇进的胆识和稳健的判断。可是理论是否准确永远是一个问题。不知道他在关键性的方案上签字的时候,手有没有颤抖……

邓稼先不仅在秘密科研院所里费尽心血,还经常到飞沙走石的戈壁试验场。他冒着酷暑严寒,在试验场度过了整整8年的单身汉生活,有15次在现场领导核试验,从而掌握了大量的第一手材料。 1964年10月,中国成功爆炸的第一颗原子弹,就是由他最后签字确定了设计方案。他还率领研究人员在试验后迅速进入爆炸现场采样,以证实效果。他又同于敏等人投入对氢弹的研究。按照“邓—于方案”,最后终于制成了氢弹,并于原子弹爆炸后的两年零八个月试验成功。这同法国用8年、美国用7年、苏联用10年的时间相比,创造了世界上最快的速度。

1972年,邓稼先担任核武器研究院副院长,1979年又任院长。1984年,他在大漠深处指挥中国第二代新式核武器试验成功。

建设新中国之志,邓稼先于1947年通过了赴美研究生考试,于翌年秋进入美国印第安那州的普渡大学研究生院。由于他学习成绩突出,不足两年便读满学分,并通过博士论文答辩。此时他只有26岁,人称“娃娃博士”。这位取得学位刚9天的“娃娃博士”毅然放弃了在美国优越的生活和工作条件,回到了一穷二白的祖国。

1950年8月,邓稼先在美国获得博士学位九天后,便谢绝了恩师和同校好友的挽留,毅然决定回国。同年10月,邓稼先来到中国科学院近代物理研究所任研究员。在北京外事部门的招待会上,有人问他带了什么回来。他说:“带了几双眼下中国还不能生产的尼龙袜子送给父亲,还带了一脑袋关于原子核的知识。” 此后的八年间,他进行了中国原子核理论的研究。1953年,他与许鹿希结婚,许鹿希是五·四运动重要学生领袖、是后来担任全国人大常委会副委员长的许德珩的长女。1956年,邓稼先加入了中国共产党。

晚年邓稼先的感人故事:

一次,航投试验时出现降落伞事故,原子弹坠地被摔裂。邓稼先深知危险,却一个人抢上前去把摔破的原子弹碎片拿到手里仔细检验。身为医学教授的妻子知道他“抱”了摔裂的原子弹,在邓稼先回北京时强拉他去检查。结果发现在他的小便中带有放射性物质,肝脏被损,骨髓里也侵入了放射物。随后,邓稼先仍坚持回核试验基地。在步履艰难之时,他坚持要自己去装雷管,并首次以院长的权威向周围的人下命令:“你们还年轻,你们不能去!”1985年,邓稼先最后离开罗布泊回到北京,仍想参加会议。医生强迫他住院并通知他已患有癌症。他无力地倒在病床上,面对自己妻子以及国防部长张爱萍的安慰,平静地说:“我知道这一天会来的,但没想到它来得这样快。”中央尽了一切力量,却无法挽救他的生命。在邓稼先去世前不久,组织上为他个人配备了一辆专车。他只是在家人搀扶下,坐进去并转了一小圈,表示已经享受了国家所给的待遇。

邓稼先的精神品质:

“两弹一星”元勋邓稼先的爱国思想是从小就养成的,并支撑着他的一生。在爱国无功的情况下,是父亲的一番肺腑之言点亮他心中的灯盏,从此,抱着“科技救国”的信念,邓稼先刻苦求学,走出了一条辉煌的成功之路。

邓稼先优秀的精神品质首先表现在回国的努力上,甚至堪称典范,他是义无反顾、迫不及待,拳拳报国之心溢于言表!回国后,邓稼先在所有场合表现出的无私、执著、吃苦耐劳、献身精神,以及热情、谦和、善于团结协作等,都让人真切地感受到他的可贵品质和精神风貌。

两弹一星“钱学森的爱国故事

1949年10月1日,中华人民共和国成立了。钱学森知道了这个好消息,就要立刻回国,他情愿放弃国外的优厚待遇,也要回归祖国。当时美国海军次长金希尔说:“钱学森无论走到哪里都低得上5个师的兵力,我宁可把他击毙在美国,也不让他离开。”读到这里,我想大家气得心里咚咚跳,牙齿咬得咯咯响,太可恶了!

“我是中国人,我要报效祖国。”最后,钱学森终于克服了重重困难,投入了祖国的怀抱中,和人民共同呼吸,共同患难,有福同享有难同当,一心只想着报效自己最挚爱的祖国。

然后,“我国第一颗人造卫星飞上了天空,第一枚州际导弹发射成功。”钱学森倾注大量的心血。由于钱学森回国效力,中国导弹,原子弹的发射里至少向前推进20年。被誉为“中国导弹之父”,“导弹之王”。

“我是中国人,我要报效祖国。”我想:钱学森爷爷一句简单而普通的话,却让我们大家读完这故事后从心底涌出天大的自豪感,对祖国的热爱和对钱学森爷爷的敬佩之情。当然,我们作为新一代的中国少年更要努力学习,长大后向钱学森爷爷一样报效祖国,把祖国的明天建设更好!

无论你是怎样的人,心里都要眷恋着祖国,心里首先要想着报效祖国,热爱祖国。