孟母三迁的故事

三字经小故事《孟母三迁》

《三字经》中说:“昔孟母,择邻处。子不学,段机杼。”说的就是孟母三迁的故事。

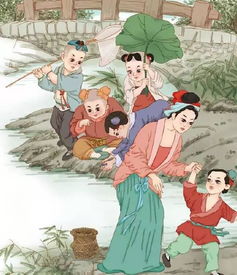

孟子是战国时期的大学问家,他最先是住在墓地旁边,常和小伙伴玩办理丧事的游戏,学大人跪拜、哭叫的样子。孟母觉得那个地方不适合给孩子居住,于是就带着孟子搬到市集旁边去住。到了市集,孟子又和邻居家的小孩学起商人做生意的样子。一会儿鞠躬欢迎客人,一会儿和客人讨价还价。孟母还是觉得这样不好,于是又搬到了学校附近。孟子这才开始喜欢读书,变得守秩序、懂礼貌。这时候,孟母满意地说:“这才是孩子适合居住的地方!”

有一回,孟子偷懒不学习,孟母就当着他的面划断了正在织的一匹布,说:“学到一半就停下,和这块织了一半就断开的布有什么区别,还有什么用!”孟子听后,再也不偷懒了。

新编《孟母三迁》故事

孟母三迁的故事你们一定都听过吧?那个故事啊,都是人们杜撰出来的,真正的原装正版在这儿呢!

话说孟母两迁之后,仍对那儿的环境不满意,就想找到一个更适合孟轲学习的地方。一日在家无事,就随手翻阅一本书,被一个地方给迷住了,书中介绍:这个地方西临沂河,水稻飘香,东接山东,是苏鲁商贸重镇,中国银杏博览园坐落于此。那儿小洋楼鳞次栉比,街道被美化绿化的特别好。社会主义新农村示范地——前湖村,万亩银杏生产基地,生态农业草莓生产园都坐落于此。书上还说了,这儿的人文环境也特别好,特别适合居住。

你要问了,这是哪儿啊?让我告诉你,这儿就是邳州市港上镇。孟母迫不及待的来到了港上,再也没离开过。

环境优美的港上成就了一代圣人——孟子。

有关孟母三迁的励志故事

战国的时候,有一个很伟大的大学问家孟子.孟子小的时候非常调皮,他的妈妈为了让他受好的教育,花了好多的心血呢!有一次,他们住在墓地旁边.孟子就和邻居的小孩一起学着大人跪拜、哭嚎的样子,玩起办理丧事的游戏.孟子的妈妈看到了,就皱起眉头:「不行!我不能让我的孩子住在这里了!」孟子的妈妈就带着孟子搬到市集旁边去住.到了市集,孟子又和邻居的小孩,学起商人做生意的样子.一会儿鞠躬欢迎客人、一会儿招待客人、一会儿和客人讨价还价,表演得像极了!孟子的妈妈知道了,又皱皱眉头:「这个地方也不适合我的孩子居住!」于是,他们又搬家了.这一次,他们搬到了学校附近.孟子开始变得守秩序、懂礼貌、喜欢读书.这个时候,孟子的妈妈很满意地点着头说:「这才是我儿子应该住的地方呀!」

后来,大家就用“孟母三迁”来表示人应该要接近好的人、事、物,才能学习到好的习惯!

故事启示

从这个故事中我看到了教育的问题是人的发展问题,看到了教育环境对人的影响,看到了教育要有选择性,也看到了教育的主导性.

教育的目的,就是要把自然的人通过教育使之成为社会的人,一个人从生下来,带成长为人类社会的一员,是一个相对较长的社会化过程.孩子在现实社会里学习社会的行为方式,同时参加各种和会集体活动,接受行动准则和价值体系,进而发展其社会性.因此,人的成长总是受环境的影响,

一、是自然环境,二是社会环境.从而形成各种思想观念和行为习惯,获得一定的生活知识和社会经验,具有潜移默化的影响.从这一故事中,说明了很久以前人们就意识到自然环境、社会环境与教育的关系.“近朱者赤,近墨者黑.”“蓬生麻中,不复自直;白沙在泥,与之俱黑.”现代社会,是一个教育社会化的时代,而我们的学校教育也不应该,把学生关在教室里,读死书,死读书.有些知识、规范是社会要求他们而学校无法学到的,就需要他们到校外学习,所以教师的班级管理和班级活动,不能只限于学校的围墙之内.

二、是环境对学生的影响也是积极能动的人们总是在社会实践活动中接受着环境的影响,同时也改造着环境,并在改造环境的过程中改造着自己.所以家庭、学校和社会环境对学生的影响对学生的将来有着深远的影响.一个家庭中,家长的生活习惯,语言、行为,思想观念对子女有着直接的影响;学校教师的言行举止,对学生也有直接的影响;社会上一些学生可见、可闻、可感的事物,对学生的价值观,人生观也有影响.

三、教育要有选择性与主导性从孟子的母亲对他的教育,我们可知道择善而居,三迁而择邻,妙在选择.这种选择,体现了母亲教育子女的主导性.对于学校教育,对学生教育起主导作用的是教师,特别是班主任,学生的学习习惯、行为习惯、思想道德,人生观、价值观的形成和成长,取决于教师所把握的培养目标.因此,教师的主导作用的发挥,能促进学生身心健康的积极发展.

总之,家庭教育和学校教育要适应社会的发展,符合发展中的道德规范,社会要求.要以发展的观念去展开丰富多彩的教育,促进学生全面发展,不能不说是《孟母三迁》给我们的教育与学生成长方面的又一启迪.

儿童演讲孟母三迁的故事

老师、同学们,我今天要讲的故事叫《孟母三迁》。

孟子小时候家里很穷,家里只有几亩田,父亲在孟子三岁时就外出谋生,就没了消息,家里全靠母亲织布为生。

孟子家在山东的一个小村庄里,村外不远的地方有一片坟地,总有送葬的人家在那里吹吹打打。孟子看了以后,回来就学人出殡、祭拜。母亲非常担心,小孩子从小就学这些,长大了怎么能有出息呢?于是就决定搬家,给孟子换了个环境。

孟子的家搬到了一个很大的集镇,母亲原以为这样能让孟子多长见识,开阔眼界。但谁知集镇太喧闹,孟子倒是很喜欢,回家后就用棍子挑两块石头学卖菜,用木头作刀子比划着学杀猪。母亲觉得这样下去不是培养了一个小菜小贩么?于是决定再次搬家。

这一次孟子家搬到了学堂的隔壁,周围都是读书人。孟子看到上学的人举止文雅,落落大方,也学着读书学礼,孟母这才放心。 孟子很聪明,上学以后什么东西都一学就会,慢慢就觉得学堂的上课实在没有意思。有一次,孟子三天没有去上学,早上出门说去上学,下午准时回家,母亲还以为每天在认真上课。孟子三天不去学堂,老师不放心,派人到孟子家里探望。母亲这才知道孟子逃学了。下午

孟子回来,母亲问他到哪去了?孟子回答说上学去了。母亲大怒,拿起剪刀就把织布机上的线全剪断了。这下孟子害怕了,因为他们一家人唯一的经济来源就是母亲织的布。母亲让孟子把剪断的线头全接上,几百根线全剪断了,哪里还接得上。母亲就把道理讲给孟子听:读书与织布一样,不能间断,间断了就接不上了。即使能接上,但织出的布也满是疙瘩,不会有人要了?你贪玩逃学,荒废学业,怎么能学到真本领呢?不要像你的祖先孟僖子一样不学无数,让自己出丑,也给国家丢脸。

后来孟子拜孔子为师,痛下决心刻苦学习,终于成为道德高尚,学识渊博的圣人。

我的故事讲完了,谢谢大家。

国学小故事孟母三迁

从前孟子小时候,父亲早早地死去了,母亲守节没有改嫁。他们住在墓地旁边。孟子就和邻居的小孩一起学着大人跪拜、哭嚎的样子,玩起办理丧事的游戏。孟子的妈妈看到了,就皱起眉头:不行!我不能让我的孩子住在这里了!孟子的妈妈就带着孟子搬到市集旁边去住。到了市集,孟子又和邻居的小孩,学起商人做生意的样子。一会儿鞠躬欢迎客人、一会儿招待客人、一会儿和客人讨价还价,表演得像极了!孟子的妈妈知道了,又皱皱眉头:这个地方也不适合我的孩子居住!于是,他们又搬家了。这一次,他们搬到了寺庙的附近,而那里有一个私塾,有老师天天在讲课,所以孟子开始变得守秩序、懂礼貌、喜欢读书。这个时候,孟子的妈妈很满意地点着头说:这才是我儿子应该住的地方呀!

· 孟母三迁的故事告诉我们良好的人文环境对人的成长及品格的养成至关重要,孟子后来成为了一个很有学问的人,我想这和他有一个睿智的母亲是分不开的!

· 良好的人文环境对人类的成长和生活而言是十分重要的。现代的人们不仅要求高品质的物质生活,更需要高品位的精神生活,启发人更多的思维。在个人空间,在居住方面,在社交圈里,在生活中,环境造就人才,环境也淹没才人。环境是十分重要的,比如把一个刚出生的婴儿交给一只狼去抚养,婴儿长大后就具有狼的很多生活习性。社会环境与一个人、特别是青少年的成长有直接的关系。孟子后来成为大学问家,与社会环境对他的熏陶感染有很大关系。

· 孟母三迁所碰到的三次社会环境,其实都是对孟子的社会教育不同。孟母最后选择的定居之处,就是告诫我们社会教育对孩子的影响是潜移默化的,也是以人性的共识为基准的,社会教育本就应该以身作则,给还未走上社会的和初次来到社会的孩子们有一个明确的、正确的社会导向

· 从孟母三迁看出,如果孟母是掌管墓地的官员,那么可能第一次就不会搬家了;如果孟母是商人,第二次搬家之后就定居了;如果孟母并不认为孟子懂礼貌、守秩序是对孟子成长的辅助力量,可能还会有第四次搬家。也就是说,如果父母有能力给孩子选择社会环境的话,首先不能以己身职业为基础去选择,应以人性的共识为选择标准;其次,孟母对内,对自己的孩子而言,其所行使的家教的责任,以及选择最后定居的地方,都是由己身的是非对错观、正确的社会认知、对孩子成长之路的抉择等所决定下来的。不管是社会教育还是家庭教育都是非常值得思考的问题。

所以父母应该孩子小的时候创造良好的家庭环境,给孩最好的家庭环境,再把孩子送到学校时,那孩子肯定是非常的优秀的,因为良好的家庭教育给孩子打下了人生坚实的基础。

孩子的兴趣是什么?周围有什么他就学什么,周围拿刀动枪的,他就对刀枪有兴趣。你以为孩子对电脑游戏有兴趣呀,那给周围的人给熏的,天天打麻将,天天喝大酒,那孩子也喜欢。其实孩子不喜欢喝酒,有个爷爷在喝酒,孩子好奇,爷爷用筷子蘸了点给孙子尝尝,孩子就辣的受不了,过后,孩子一想,没事呀,也没有把我怎么样呀,所以这孩子三岁就会喝酒了,那是熏陶出来。

我们教育孩子的过程中,培养孩子的兴趣,不是培养起出来的,是熏陶出来的,在家里父母天天喝酒,孩子肯定会喝酒,家里父母天天打麻将,孩子也会打麻将,如果父母天天看电视,那孩子也喜欢看电视。

相反,你父母天天学习的,孩子肯定也会爱学习了。

拓展阅读:孟母三迁的启示

一、关于人的发展问题。

教育的目的,就是要把自然的人通过教育使之成为社会的人,一个人从生下来,带成长为人类社会的一员,是一个相对较长的社会化过程。孩子在现实社会里学习社会的行为方式,同时参加各种和会集体活动,接受行动准则和价值体系,进而发展其社会性。因此,人的成长总是受环境的影响,一 是自然环境,二是社会环境。从而形成各种思想观念和行为习惯,获得一定的生活知识和社会经验,具有潜移默化的影响。从这一故事中,说明了很久以前人们就意识到自然环境、社会环境与教育的关系。“近朱者赤,近墨者黑。”“蓬生麻中,不复自直;白沙在泥,与之俱黑。”

现代社会,是一个教育社会化的时代,而我们的学校教育也不应该,把学生关在教室里,读死书,死读书。有些知识、规范是社会要求他们而学校无法学到的,就需要他们到校外学习,所以教师的班级管理和班级活动,不能只限于学校的围墙之内。

二、是环境对学生的影响也是积极能动的。

人们总是在社会实践活动中接受着环境的影响,同时也改造着环境,并在改造环境的过程中改造着自己。所以家庭、学校和社会环境对学生的影响对学生的将来有着深远的影响。一个家庭中,家长的生活习惯,语言、行为,思想观念对子女有着直接的影响;学校教师的言行举止,对学生也有直接的影响;社会上一些学生可见、可闻、可感的事物,对学生的价值观,人生观也有影响。

三、教育要有选择性与主导性

从孟子的母亲对他的教育,我们可知道择善而居,三迁而择邻,妙在选择。这种选择,体现了母亲教育子女的主导性。对于学校教育,对学生教育起主导作用的是教师,特别是班主任,学生的学习习惯、行为习惯、思想道德,人生观、价值观的形成和成长,取决于教师所把握的培养目标。因此,教师的主导作用的发挥,能促进学生身心健康的积极发展。

总之,家庭教育和学校教育要适应社会的发展,符合发展中的道德规范,社会要求。要以发展的观念去展开丰富多彩的教育,促进学生全面发展,设不能不说是《孟母三迁》给我们的教育与学生成长方面的又一启迪。

孟母三迁的历史故事

故事原文

昔孟子少时,父早丧,母仉[zhang]氏守节。居住之所近于墓,孟子学为丧葬,躄[bì],踊痛哭之事。母曰:“此非所以居子也。”乃去,舍市傍,孟子又嬉为贾人炫卖之事,母曰:“此又非所以居子也。”舍市,近于屠,学为买卖屠杀之事。母又曰:“是亦非所以居子矣。”继而迁于学宫之旁。每月朔(shuò,夏历每月初一日)望,官员入文庙,行礼跪拜,揖[yī,拱 孟母三迁手礼]让进退,孟子见了,一一习记。孟母曰:“此真可以居子也。”遂居于此。 孟子名轲,字子舆,战国中期邹(今山东邹县)人,是孔子思想和政治主张的继承者和发扬者,也是孔子以后儒家学派的代表人物。孟子能成长为一个大学问家首先得归功于孟母。

孟轲三岁时死了父亲,养育的责任就全部落在母亲的身上。孟母是一位勤劳善良又有见识的妇女,丈夫死后,她靠织布、帮人浆洗过活。

孟轲小时候贪玩不好好念书,当时他住的地方有一些坟墓。他常常和小朋友到坟场玩耍,看到人家埋葬死人,他就和小朋友们学着样子玩抬棺材、挖坑这类游戏。孟母见了,认为这个地方对小孩子的影响不好,就搬了家。

孟家搬到城里街上住,家附近是集市和商店。孟轲住在那里后,又和小朋友玩起做买卖的游戏来。孟母见了很不高兴,决定再搬家。

孟母第三次搬到了学宫旁边,学宫就是学校的校舍。学宫里进进出出的都是些读书人,文质彬彬,有时学宫里还举行祭祀,纪念那些逝去的著名学者。孟轲耳濡目染,受其影响,也带着小朋友玩

行礼的游戏。孟母见了,这才放下心来。从此孟家就居住在那里。可见孟母在教育儿子上是多么煞费苦心,同对又表现出孟母的远见卓识,她虽是一位普通的家庭妇女,却懂得环境在小孩子成长中潜移默化的影响。

孟母还很懂得教育方法。孟轲长大一点,便就学于子思门下,但读书不用功,有一次竟逃学提前回了家。他的母亲正在织布,见他早回来,诧异地问:“你已经学好了吗?”

孟轲回答:“没有!”

孟母拿起剪刀把织的布剪断了。孟轲紧张地问母亲为什么要剪断布。母亲说:“你中途停学,和我中途断织是一样的事。君子只有经过学和问才能有广博的知识,以后一生做的事情才能顺利,避免祸患。现在你没到放学就跑回来,将来怎么能有出息?好比我们家是靠我织布生活的,现在我把布机上的布剪断了,吃饭和穿衣的来源也就都断了。”

母亲的教育方式给孟轲很深的印象,从此,他下决心刻苦读书,后来成为著名的儒家学者。

名人故事:“孟母三迁”

孟母是战国孟子之母,位居“四大贤母”之首。

她的儿子孟子是中国古代著名的思想家、教育家,是仅次于孔子的儒学大家,被誉为“亚圣”。

孟母之所以能培养出如此优秀的儿子,全在于她对子女的悉心教育。她最被广为传颂的事迹是“孟母三迁”的故事。

孟母早年丧夫,却志不改嫁,一个人含辛茹苦养育孟子。

刚开始她和孟子住在丈夫的陵墓附近,以便于每天可以去祭拜丈夫。只是在这种地方住久了,年幼的孟子竟学起了出殡人士的哭丧胡闹。

孟母觉得这样的居住环境不利于孩子成长,便把家搬到了集市。

可是把家搬到集市后,孟子却学着小贩商人们做起了吆喝买卖。孟母不希望自己儿子将来成为市井小人,所以又把家搬到了学校附近。

从此后,孟子就跟着学校里的士子,学起了“好好读书,天天向上”。孟母之所以三迁,是因为她深谙 一个道理:“环境会影响一个人的成长。”

孟母还有“子不学、断机杼”的故事,她教育孟子,学业若半途而废,就如织到一半的布匹,是不能为人所用的。

同样,人若在年少时不好好读书,长大了便只能做些苦命的劳役,是没有出息的。从此孟子发奋读书,终成为一代旷世学儒。

故事的启发:

孟母三迁的故事告诉我们良好的人文环境对人的成长及品格的养成至关重要,孟子后来成为了一个很有学问的人,我想这和他有一个睿智的母亲是分不开的!

良好的人文环境对人类的成长和生活而言是十分重要的。现代的人们不仅要求高品质的物质生活,更需要高品位的精神生活,启发人更多的思维。在个人空间,在居住方面,在社交圈里,在生活中,环境造就人才,环境也淹没才人。 环境是十分重要的,比如把一个刚出生的婴儿交给一只狼去抚养,婴儿长大后就具有狼的很多生活习性。社会环境与一个人、特别是青少年的成长有直接的关系。孟子后来成为大学问家,与社会环境对他的熏陶感染有很大关系。

孟母三迁小故事

孟子小时候很贪玩,模仿性很强。他家原来住在坟地附近,他常常玩筑坟墓或学别人哭拜的游戏。母亲认为这样不好,就把家搬到集市附近,孟子又模仿别人做生意和杀猪的游戏。孟母认为这个环境也不好,就把家搬到学堂旁边。孟子就跟着学生们学习礼节和知识。孟母认为这才是孩子应该学习的,心里很高兴,就不再搬家了。这就是历史上著名的“孟母三迁”的故事。

对于孟子的教育,孟母更是重视。除了送他上学外,还督促他学习。有一天,孟子从老师子思那里逃学回家,孟母正在织布,看见孟子逃学,非常生气,拿起一把剪刀,就把织布机上的布匹割断了。孟子看了很惶恐,跪在地上请问原因。孟母责备他说: “你读书就像我织布一样。织布要一线一线地连成一寸,再连成一尺,再连成一丈、一匹,织完后才是有用的东西。学问也必须靠日积月累,不分昼夜勤求而来的。你如果偷懒,不好好读书,半途而废,就像这段被割断的布匹一样变成了没有用的东西。”

孟子听了母亲的教诲,深感惭愧。从此以后专心读书,发愤用功,身体力行、实践圣人的教诲,终于成为一代大儒,被后人称为“亚圣”。

孟子三岁的时候,父亲就去世了,留下他们母-子俩相依为命。为了给父亲守坟,就把家搬到坟墓附近。时间久了,孟子就和小朋友们学着哭坟,挖土,埋“死人”和办丧事。孟母看到了就摇摇头,心想: “不行,我不能让我的孩子住在这种地方了。”于是,孟母就把家搬到集市附近。集市上整天吵吵嚷嚷地叫着买卖东西,孟子觉得很有趣,就跟邻居的小孩儿玩杀猪,宰羊,买卖肉的游戏,学猪羊死去的声音和讨价还价。孟母看到了,皱起了眉头,心想:“这种环境也不适合我的孩子。”于是,又搬到了一所学校的旁边。这样,孟子天天都听到孩子们读书的声音,因此他就喜欢上了读书,然后跟母亲说:孟母听到了很高兴,心里想:“这里才是孩子应该走的正路!”就爽快地答应了。

虽然孟子去读书了,可时间长了又厌烦了,他开始逃学了。有一次,孟子逃学跑回家,孟母正在织布,看到孟子这么早就回来,知道儿子是逃学回来的,就很生气地用剪刀把他所织的布剪断了。然后命令孟子跪下,严肃地跟他说:“学习就像织布,织布要一针一针地织,学习要一天一天地学。月月学,年年学,日积月累,才会学业有成。你这样半路逃学,就像我中途断织一样,不仅会前功尽弃,将来还会一事无成。”孟子开始只是吃惊,并不理解母亲的用意,听到这一席话,豁然开朗,再也不逃学了。

从此,孟子刻苦读书,长大后成为中国古代伟大的思想家,教育家。人们把他的学说和孔子的学说并称为“孔孟之学”。孟子的母亲也成为中国古代教育子女的榜样。

拓展阅读:孟母三迁英文版

In Biographies of Outstanding Wo ·The Biography of Mencius' Mother, Liu Xiang recorded:

据汉刘向《列女传·母仪·邹孟轲母》记载:

Meng Ke's , also kno as Mencius, , is a great of Zou State.

邹国孟轲的母亲很了不起.人称孟母。

Meng Ke, later kno as Mencius, lived near a graveyard in his childhood.

开始的时候,孟轲的家靠近墓地,

Therefore, as he played, he a hi by i the others' digging to

当时孟轲还很小,整天在坟墓之间玩耍,蹦蹦跳跳地玩一些筑坟埋葬之类的游戏。

His said,“It’s not good for a child to live in this kind of place. ”

孟母说:“这里不是我们可以居住教子的地方。”

They to a house near a

于是就搬走了,在市场旁边找了间房子住了下来。

Then the son took pleasure in i the peddler’s ha

孟轲又开始玩一些商人叫卖之类的游戏。

Again the said “It's not good for a child to live here. ”

孟母又说:“这里也不是我们可以居住教子的地 方。”

She changed their residence a second ti and housed the near a school.

于是第二次搬家,住到了学宫旁边。

There her son played i the sacrificial rites on cere and for of courtesy.

孟子便开始玩一些设供祭礼、揖让进退之类的游戏。

The said, "This is the right place for a child."

孟母说:“这个地方真的可以让我的儿子住下来了。”

They settled there.

于是就住了下来。

After Meng Ke gre, he acquired six classical arts (rites,, archery, riding, and arith) and beca a scholar -kno for his erudition and one of the representatives of Confucianis

孟子长大成人后,精通六艺,成了一位博学鸿儒。

Since then this idio been used to eulogize ' inculcation.

后人因此将“孟母三迁”用作颂扬母教之词。

孟母三迁

出处:汉·赵歧《孟子题词》:“孟子生有淑质,幼被慈母三迁之教。”

释义:孟轲的母亲为选择良好的环境教育孩子,三次迁居。

在一个美丽的小镇,住着孟子一家。但就在孟子三岁,咿呀学语时,孟子的父亲便因为酒后驾车而身亡。于是,孟母便承担起了养家糊口这份重任。

有一次,孟母在无意中发现了孟子成天与小伙伴玩到精疲力尽、大汗淋漓才回家,回来时身上散发着一股汗臭味。孟母一想:哎呀!这可怎么行呢!这孩子从小就没爸,现在又变成这副样子。不行!得搬家,正好忘记这个“是非之地”。

于是,孟母再三思索,觉得城里人肯定比乡下人有文化,决定搬到城市去。来到城市,孟母在一家网吧住了下来。可是,孟子自打来到城市,就整天抱着个平板电脑,点来点去。孟母在同事的帮助下,注册了一个QQ。她发现有一个名为“陌陌”的网友,竟是自己的儿子。点击进入空间一看,差点晕了过去,里面全是些不良信息。孟母一气之下,给儿子狠狠地来了顿“竹笋炒肉”。可孟子却屡教不改,还戴上了1000度的近视眼镜。

孟母左思右想,决定让孟子接受教育,他们搬到了学校旁。

起初,孟子怎么也不想上学,依旧对网络游戏恋恋不忘。但是,郎朗读书声一次又一次地传进了孟子的耳朵,他禁不住开始动摇。于是,孟子迈进了校门,成为了一名优秀的少先队员。通过一生的不懈努力,终于成为了著名文学家,创作了《孟子》。

从“孟母三迁”的典故中,我们可以深切体会到良好的学习环境对学习是多么重要。相反,不好的学习环境,对学习、对人生有多大的危害!所以,我们都要吸取教训,时时注意自己的学习环境,牢记“近朱者赤,近墨者黑”。

孟母三迁的故事

孟子是战国时期的大思想家。孟子从小丧父,全靠母亲倪氏一人日夜纺纱织布,挑起生活重担。倪氏是个勤劳而有见识的妇女,她希望自己的儿子读书上进,早日成才。

一次,孟母看到孟轲在跟邻居家的小孩儿打架,孟母觉得这里的环境不好,于是搬家了。

又一天,孟母看见邻居铁匠家里支着个大炉子,几个满身油污的铁匠师傅在打铁。孟轲呢,正在院子的角落里,用砖块做铁砧,用木棍做铁锤,模仿着铁匠师傅的动作,玩得正起劲呢!孟母一想,这里环境还是不好,于是又搬了家。

这次她把家搬到了荒郊野外。一天,孟子看到一溜穿着孝服的送葬队伍,哭哭啼啼地抬着棺材来到坟地,几个精壮小伙子用锄头挖出墓穴,把棺材埋了。他觉得挺好玩,就模仿着他们的动作,也用树枝挖开地面,认认真真地把一根小树枝当作死人埋了下去。直到孟母找来,才把他拉回了家。

孟母第三次搬家了。这次的家隔壁是一所学堂,有个胡子花白的老师教着一群大大小小的学生。老师每天摇头晃脑地领着学生念书,那拖腔拖调的声音就像唱歌,调皮的孟轲也跟着摇头晃脑地念了起来。孟母以为儿子喜欢念书了,高兴得很,就把孟轲送去上学。

可是有一天,孟轲逃学了。孟母知道后伤透了心。等孟轲玩够了回来,孟母把他叫到身边,说:“你贪玩逃学不读书,就像剪断了的布一样,织不成布;织不成布,就没有衣服穿;不好好读书,你就永远成不了人才。”说着,抄起剪刀,“哗”的一声,把织机上将要织好的布全剪断了。

孟轲吓得愣住了。这一次,孟轲心里真正受到了震动。他认真地思考了很久,终于明白了道理,从此专心读起书来。由于他天资聪明,后来又专门跟孔子的孙子子思学习,终于成了儒家学说的主要代表人物。

【出处】孟子生有淑质,幼被慈母三迁之教。汉·赵歧《孟子题词》

【解释】孟轲的母亲为选择良好的环境教育孩子,三次迁居。形容家长教子有方。

【故事二】

孟子,名柯。战国时期鲁国人(现在的山东省境内)。三岁时父亲去世,由母亲一手抚养长大。

孟子小时候很贪玩,模仿性很强。他家原来住在坟地附近,他常常玩筑坟墓或学别人哭拜的游戏。母亲认为这样不好,就把家搬到集市附近,孟子又模仿别人做生意和杀猪的游戏。孟母认为这个环境也不好,就把家搬到学堂旁边。孟子就跟着学生们学习礼节和知识。孟母认为这才是孩子应该学习的,心里很高兴,就不再搬家了。

这就是历史上著名的“孟母三迁”的故事。 对于孟子的教育,孟母更是重视。除了送他上学外,还督促他学习。有一天,孟子从老师子思那里逃学回家,孟母正在织布,看见孟子逃学,非常生气,拿起一把剪刀,就把织布机上的布匹割断了。

孟子看了很惶恐,跪在地上请问原因。孟母责备他说:“你读书就像我织布一样。织布要一线一线地连成一寸,再连成一尺,再连成一丈、一匹,织完后才是有用的东西。学问也必须靠日积月累,不分昼夜勤求而来的。你如果偷懒,不好好读书,半途而废,就像这段被割断的布匹一样变成了没有用的东西。”

孟子听了母亲的教诲,深感惭愧。从此以后专心读书,发愤用功,身体力行、实践圣人的教诲,终于成为一代大儒,被后人称为“亚圣”。