凿壁借光的故事简短

凿壁偷光的故事

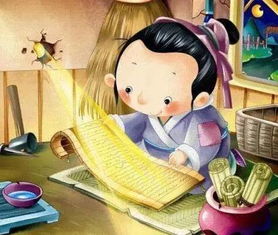

凿壁偷光的故事讲的是汉朝的匡衡由于家境贫寒买不起蜡烛,只能在墙上凿个小洞,用邻居家的光来学习。匡衡的刻苦好学的精神是值得肯定的,但时代的变迁的注定思想观念的革新。用现在发展的眼光来看,匡衡如果在当今社会,恐怕会成为第二个“北大肉贩”。

一、偷光不如借光

邻居家的灯火照得通明,难道就没有多余的蜡烛,哪怕是小小的蜡烛头也好。可是胆怯的匡衡始终不敢去邻居家“借光”,甚至连走出家门的勇气也没有,只会蜷缩在自己凿的那个小洞旁,那个自己的小圈子里,坐井观天。

这是为什么呢?他走不出去,没有和人沟通的能力,羞于和别人交流即使是不太陌生的邻居。这和北大那位学子不能与上司、同事交流,自我封闭有什么用呢?有人说:“交流也是一种生产力。”新中国成立后,邓小平不是要中国改革开放、“走出去”吗?苟且地“偷”来学习的机会,心里总会忐忑不安而心思不能专一,与其如此,不如去借光,邻居总该不会拒绝,即使拒绝,还是因为匡衡不能处好邻里关系。这分明是那个把同事关系搞得臭不可闻的北大学子嘛!

二、偷光不如挣光

为什么要到晚上才开始读书呢?也许白天需要干活,没有时间,但晚上和早上的时间有什么区别呢、要是晚上早些睡,早上早点起,不同样是学?但有人说匡衡早上或许已经起得很早了,那怎么办呢?这就应该是合理安排学习任务的问题了。早晨阳光充足空气新鲜,安排一些背诵内容最好不过,傍晚天色不明,可以多安排思考任务。这就有点运用华罗庚大师的统筹方法了。用烧水的时间洗菜,用煮饭的时间炒菜,将工作合理穿插起来完成,既节约时间又减少等待的空虚。但匡衡不会合理安排学习时间,就如同那位北大学生工作时不能合理排整工作而造成任务完成不了而被炒鱿鱼,这是一样的。

三、偷光不如寻光

读书的确需要光源,但对于光源的种类,限制就没有那么多了。蜡烛可以,柴草同样可以,但是匡衡没有相到一个绝顶聪明的方法——囊萤映雪。准确地说这是两种方法,暖天囊萤寒天映雪车胤和孙康就成功地既不受时间限制,又不受空间限制地满足了自己对知识的渴求。匡衡的方法完全受邻居掌控,换个位置就没有光线了,更何况凿穿别人的墙壁是不道德的事。不知思考的学习是没有成就的,不知思索的工作也是毫无作用的。“北大肉贩”在不能和交流合作,不能高效工作的情况下,为什么不能花时间想想自己的技能在哪方面可得以最大的发挥呢?三百六十行,行行出状元。他总会找到能让自己至少是秀才的工作,可他偏偏选择了买猪肉这个不需要太多技能的行业。这样浪费国家教育资源的行为不也不道德吗?像比尔·盖茨,如果他不思考自己的兴趣何在而继续呆在哈佛,也许就没有后来的微软了。

几千年来,不知有多少人效仿匡衡,孰不知是在效尤,那位北大学子应该就是“现代版的匡衡”。他不知求学不须凿壁,只要走出去、挣回来、思出去,眼前都是光明一片!

凿壁借光的道理故事

从前,有一个人,叫匡衡。每一次,他在地主的盘里放养、砍柴的时候,他都会想起自己没有钱,家里很穷,还很想读书。

他向邻居程不识借书,可是,程不识不但没有借匡衡书,还说:“你看看你自己,还是把自己养活了再说吧!”

一位好心人知道了,第二天早晨,好心人给了他一本书,匡衡很高兴。于是,早上他打工,只有晚上,夜深了,他才能看书,但光很暗,他根本看不见字。这时,一丝微弱的光线照了进来,匡衡想出了一个办法,他去街上捡了几根树枝。回家后,他翻来覆去睡不着,他等邻居睡觉了,他就要用树枝磨出一个大洞,突然,他发现邻居家一些动静,立马停了下来,直到动静没了,他才动手接着挖。每挖动一点,他都要把书拿到洞口来看一下,字都很模糊。当他最后一次把书放在洞口时,字变得清晰了。匡衡十分开心。

这本书 很快就看完了,他没书看。匡衡向地主提出了一个条件:“只要我帮你打工,你就用付我工钱,只要给我一本书就行了。”地主连连同意。

每当匡衡获取一本书时,他都会津津有味地看。他读遍了所有的书。

最后,他成为了一名著名的宰相文学家。

中国古代寓言故事:凿壁偷光

匡衡年青时十分好学。但家里很穷,买不起蜡烛,一到晚上就不能读书。他见邻居家有烛光,就在墙壁上凿了个小孔,让微光透过小洞照在书上。就这样他常常学习到深夜。他们乡下有个大户人家,并不识字,但有很多藏书。匡衡就到他家去打工,却不要一个工钱。主人家很奇怪,问他要什么,他说:“只要能读遍你家藏书,我就满足了。”主人很感叹,就把书借给他读,终成西汉有名的学者,做过汉元帝的丞相。

寓言故事《爱钱忘命》

永州地方的人都很会游泳。一天,江水暴涨,有五六个人划着一只小木船横渡湘江,船到中流,被大浪打翻,拼命向岸边游去。其中一位使出全部的力气,也游不了几尺。同伴问他:“平日你最会游泳,今天怎么了?”他回答说:“我腰上缠着一千枚大钱,重得很,所以游不动了。”同伴说:“怎么还不丢掉呢?”他没有回答,只是摇头。不一会儿,更加游不动了。已经上岸的同伴对他说:“你好愚蠢,被钱迷得太深了!命都顾不上了,还要钱干什么?”他还是摇头,最后,沉到水下淹死了。

寓言故事《马价十倍》

有人牵着一匹骏马在集市上卖,整整站了三个早上,连上来问个价钱的人也没有。这人便去求见伯乐,说:“我有一匹骏马,卖了三天都没人要。麻烦您老帮个忙,只消在我的马旁边站一站,看一看就行了。小人定有酬谢。”伯乐就踱到集市上,在经过马身边时瞟了两眼,又回头看了一下。人们听说了,蜂涌而来,抢着要买这匹马,马价立刻提高了十倍。

寓言故事《愚公移山》

北山有位愚公,年已九十,立志要把阻挡门前交通的太行、王屋两座大山搬掉。率邻子孙开山垦壤,用锹挖、用肩挑,用箕畚运到别处去,一年往返一次。智叟劝他不要白费劲。愚公说:“我的决心下定了,我死了还有儿子,儿子生孙子,孙子又生儿子,可以一代一代地搬下去。而山呢?搬掉一挑土,就少一挑土,这样下去,还怕它不平吗?”愚公的这种干劲,感动了上帝。上帝就命令神把两座山搬走了。

寓言故事《秀才断事》

有个乡下人谈论自己的志向,说:“我要是有一百亩稻田就心满意足了。”邻居听了,心生嫉妒,便说:“你要是有一百亩田,我就养一万只鸭,吃尽你的稻子。”于是两人争吵不休,便去衙门告状。他们不认得衙门,经过一座学堂,见是红墙大门,就扭打着走了进去。正好有个秀才在大堂上踱方步。他们以为是县官老爷,便跪在地上,各诉状情。秀才说:“这样吧,你们一个买起田来,一个养起鸭来,待我做了官,再给你们审理这件案子。”

中国经典成语故事:凿壁借光

西汉时候,有个农民的孩子,叫匡衡。他小时候很想读书,可是因为家里穷,没钱上学。后来,他跟一个亲戚学认字,才有了看书的能力。

匡衡买不起书,只好借书来读。那个时候,书是非常贵重的,有书的人不肯轻易借给别人。匡衡就在农忙的时节,给有钱的人家打短工,不要工钱,只求人家借书给他看。

过了几年,匡衡长大了,成了家里的主要劳动力。他一天到晚在地里干活,只有中午歇晌的时候,才有工夫看一点书,所以一卷书常常要十天半月才能够读完。匡衡很着急,心里想:白天种庄稼,没有时间看书,我可以多利用一些晚上的时间来看书。可是匡衡家里很穷,买不起点灯的油,怎么办呢

有一天晚上,匡衡躺在床上背白天读过的书。背着背着,突然看到东边的墙壁上透过来一线亮光。他嚯地站起来,走到墙壁边一看,啊!原来从壁缝里透过来的是邻居的灯光。于是,匡衡想了一个办法。他拿了一把小刀,把墙缝挖大了一些。这样,透过来的光亮也大了,他就凑着透进来的灯光,读起书来。

匡衡就是这样刻苦地学习,后来成为了一个很有学问的人。

辨析

【词义】形容勤学苦读、十分刻苦。

【同义】囊萤映雪、焚膏继晷、凿壁借光

【反义】不学无术、目不识丁、胸无点墨

示例

【造句】 学习是很艰苦的事,没有凿壁偷光、锲而不舍的精神是不行的

【用例】(元·乔吉《李太白匹配金钱记·第三折》):“枉了你穷九经三史诸子百家,不学上古贤人囊萤积雪,凿壁偷光,则学 《金钱记》。”

启示

由于匡衡家里很穷,所以他白天必须干许多活,挣钱糊口。只有晚上,他才能坐下来安心读书。不过,他又买不起蜡烛,天一黑,就无法看书了。匡衡心痛这浪费的时间,内心非常痛苦。

我们要学习凿壁偷光的精神,学习匡衡不怕艰难学习的恒心与毅力。

《凿壁偷光》的故事

凿壁偷光的故事

匡衡勤学而烛,邻居有烛而不逮,衡乃穿壁引其光,发书映光而读之。邑人大姓文不识,家富多书,衡乃与其佣作而不求偿。主人怪问衡,衡曰:“愿得主人书遍读之。”主人感叹,资给以书,遂成大学。

【译文】

匡衡勤奋好学,但家中没有蜡烛照明。邻家有灯烛,但光亮照不到他家,匡衡就把墙壁凿了一个洞引来邻家的光亮,让光亮照在书上来读。同乡有个大户人家叫文不识的,是个有钱的人,家中有很多书。匡衡就到他家去做雇工,又不要报酬。主人感到很奇怪,问他为什么这样,他说:“我希望能得到你家的书,通读一遍。”主人听了,深为感叹,就把书借给他读。于是匡衡成了大学问家。

【注释】

1.逮:到,及

2.资给:资助、供给

3.大学:大学问家

4.愿: 希望

5.致:给

6.得:得到

7.书:读书

8.穿壁:在墙上打洞

9.文不识:姓文名不识

10.遂:就

11.大姓:大户人家.有钱的人

12.映:照耀

15.佣:雇佣

凿壁借光名人故事

汉朝时,少年时的匡衡,非常勤奋好学。由于家里很穷,所以他白天必须干许多活,挣钱糊口。只有晚上,他才能坐下来安心读书。不过,他又买不起蜡烛,天一黑,就无法看书了。匡衡心痛这浪费的时间,内心非常痛苦。他的邻居家里很富有,一到晚上好几间屋子都点起蜡烛,把屋子照得通亮。匡衡有一天鼓起勇气,对邻居说:“我晚上想读书,可买不起蜡烛,能否借用你们家的一寸之地呢?”邻居一向瞧不起比他们家穷的人,就恶毒地挖苦说:“既然穷得买不起蜡烛,还读什么书呢!”匡衡听后非常气愤,不过他更下定决心,一定要把书读好。

匡衡回到家中,悄悄地在墙上凿了个小洞,邻居家的烛光就从这洞中透过来了。他借着这微弱的光线,如饥似渴地读起书来,渐渐地把家中的书全都读完了。

匡衡读完这些书,深感自己所掌握的知识是远远不够的,他想继续看多一些书的愿望更加迫切了。附近有个大户人家,有很多藏书。一天,匡衡卷着铺盖出现在大户人家门前。他对主人说:“请您收留我,我给您家里白干活不报酬。只是让我阅读您家的全部书籍就可以了。”主人被他的精神所感动,答应了他借书的要求。

匡衡就是这样勤奋学习的,后来他做了汉元帝的丞相,成为西汉时期有名的学者。

凿壁借光的意思

【成语故事】西汉宰相匡衡从小因为家贫,没有条件进学堂,他白天为藏书很多的文不识家干活,晚上没钱买灯油,就只好在土墙上凿一个洞,借隔壁的灯光来读书,甚至到有书的人家去免费帮工换取书本,他刻苦学习终于在汉元帝时期当上太子少傅。

【出处】匡衡字稚圭,勤学而无烛,邻舍有烛而不逮,衡乃穿壁引其光,以书映光而读之。晋·葛洪《西京杂记》第二卷

【解释】凿:挖。在墙上凿一小孔,借邻居的灯光读书。形容家贫刻苦读书。

【用法】作谓语、定语、状语;指人勤学

【近义词】凿壁偷光

【反义词】不学无术

凿壁偷光的历史典故

凿壁偷光:照亮求知路的“小桔灯”

《西京杂记·卷二》。

【释义】

西汉匡衡凿穿墙壁引邻舍之烛光读书,指勤奋学习。

【历史典故】

西汉时候,东海郡有一个大学者,叫匡衡。他读了很多书,学识非常渊博。但他的成功并不是因为他是个天才,而是因为他的执著与勤奋。

他出身于一个贫苦农民家庭,自幼就很想读书,可是因为家里穷,没钱上学。后来,他跟一个亲戚学认字,才有了看书的能力。但是当时的书价都很高,家里根本买不起,那些家中有书的富人们又不肯轻易地把书借给别人。于是,匡衡就在农忙时节,给有钱的人家打短工,不要工钱,只求人家借书给他看,那些有钱人自然是乐意之至。这样,匡衡便可以读很多书。

但是,新的问题出现了,他一天到晚在地里干活,只有中午歇晌的时候,才有工夫看书,所以一卷书常常要十天半月才能够读完。匡衡很着急,心里想:白天种庄稼,没有时间看书,我可以多利用一些晚上的时间来看书。可是匡衡家里很穷,点不起油灯,怎么办呢

有一天晚上,匡衡躺在床上背白天读过的书。背着背着,突然看到东边的墙壁上透过来一丝亮光。他站起身,走到墙壁边一看,原来从壁缝里透过来的是邻居家的烛光。于是,匡衡想了一个办法:他拿了一把小刀,在墙壁上挖了一个小洞,在邻居家掌灯的时候,烛光从小洞中透过来,他就借着透进来的灯光,读起书来。书得来不易,烛光也得来不易,因此匡衡非常珍惜难得的读书机会,他以惊人的毅力博览群书,终于成为一名知识渊博的学者。

任何外在条件都无法阻挡我们追求知识的脚步,匡衡便是最好的例证。当然不只是匡衡,历史上有成就、有作为的人,无不具有刻苦的精神,而一个人只要下定决心,不言放弃,总会获得成功。贫穷的出身,不是我们自己可以选择的,但如何继续自己的人生,选择权却在我们自己手中。贫穷使我们受到了许多的限制,但正如匡衡克服重重困难一样,我们也可以用其他的一些方式或工具,来取代我们无法获得的东西。灯泡在黑夜中可以给人以光明,同样的冰心笔下简易的“小桔灯”也一样可以照亮求知之路。

名人故事:匡衡凿壁偷光的经典故事

匡衡勤奋好学,但家中没有蜡烛照明。邻家有灯烛,但光亮照不到他家,匡衡就把墙壁凿了一个洞引来邻家的光亮,让光亮照在书上来读。同乡有个大户人家叫文不识的,是个有钱的人,家中有很多书。匡衡就到他家去做雇工,又不要报酬。主人感到很奇怪,问他为什么这样,他说:“我希望能得到你家的书,通读一遍。”主人听了,深为感叹,就把书借给他读。于是匡衡成了大学问家。

(结论)从凿壁借光的事例可看出:外因(环境和条件)并不是决定性的因素,匡衡在极其艰难的条件下,通过自己的努力学习和坚强毅力,终于一举成员。这就说明内因才是事物发展、变化的根据和第一位的原因,外头因只是影响事物变化的条件,它必须通过内因才能起作用。

匡衡字稚圭,勤奋好学。可是家境贫寒,晚上想读书而无烛照明。邻居家倒是每到夜晚,总烛光明明,可惜这光照不到他匡衡的屋里。怎么办呢?匡衡便把自己家靠邻舍的那堵墙壁凿开以引邻居家的烛光来读书。后人即用“凿壁、空壁、偷光、偷光凿壁、凿壁借辉、借光”等指勤学苦读,有时也引申为求取他人教益。

凿壁借光

【注音】záobìjièguāng

【成语故事】西汉宰相匡衡从小因为家贫,没有条件进学堂,他白天为藏书很多的文不识家干活,晚上没钱买灯油,就只好在土墙上凿一个洞,借隔壁的灯光来读书,甚至到有书的人家去免费帮工换取书本,他刻苦学习终于在汉元帝时期当上太子少傅。

【出处】匡衡字稚圭,勤学而无烛,邻舍有烛而不逮,衡乃穿壁引其光,以书映光而读之。晋·葛洪《西京杂记》第二卷

【解释】凿:挖。在墙上凿一小孔,借邻居的灯光读书。形容家贫刻苦读书。

【用法】作谓语、定语、状语;指人勤学

【近义词】凿壁偷光

【反义词】不学无术

凿壁借光的故事

西汉时期,有个贫苦农夫的孩子,名叫匡衡。他小时候很想读书,可是因为家里实在是太穷了,没钱去学堂学习。后来,他跟一个亲戚学认字,才有了阅读书本的能力。

匡衡买不起书,只好借书来读。那个时候,书是非常贵重的,有书的人不肯轻易借给别人。匡衡就在农忙的时节,给有钱的人家打短工,不要工钱,只求人家借书给他看。

过了几年,匡衡长大了,成了家里的主要劳动力。他一天到晚在地里干活,只有中午休息的时候,才有短暂的时间看点书,所以一卷书常常要十天半月才能够读完。匡衡很着急,心里想:白天种庄稼,没有时间看书,我可以多利用一些晚上的时间来看书。然而,匡衡家里太穷了,根本买不起点灯的油,到底该如何是好呢

一天晚上,匡衡躺在床上背白天读过的书。背着背着,突然看到东边的墙壁上透过来一线亮光。他噌地站起来,走到墙壁边一看,啊!原来从壁缝里透过来的是邻居的灯光。于是,匡衡想了一个办法:他拿了一把小刀,把墙缝挖大了一些。这样,透过来的光亮也大了,他就凑着透进来的灯光,读起书来。

匡衡就是这样刻苦地学习,后来成了一个很有学问的人,还官至宰相了呢。