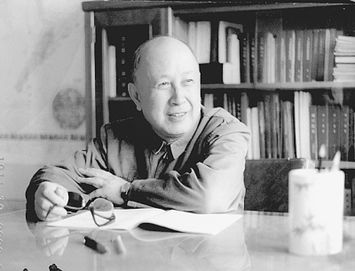

钱学森少年励志故事

感动我们的故事—-记钱学森

一)“二弹一星”

1970年4月24日,在位于戈壁大漠的试验场里,运载火箭喷射着橘红色烈焰,负载着我国首枚人造卫星“东方红1号”腾空而起,飞向太空!中国的人造卫星上天了!此时,在试验中心和同事们拥抱在一起的总设计师钱学森激动得热泪盈眶!是啊,太不容易了,新生的“一穷二白”的社会主义中国,在一无资料、二无技术,苏联专家突然撤走的情况下,克服重重困难,用短短十几年时间,自行设计、制造、试验并成功发射了导弹、原子弹和人造地球卫星(“两弹一星”),取得了进入世界军事强国的入场券,令世界为之震惊!

(二)学有所成

1935年,毕业于上海交通大学的钱学森,满怀“科技兴国” 的壮志来到美国求学深造。在加州理工学院,他师从美国航天科学创始人之一的冯•卡门教授,学习航空理论。通过3年苦读,于1939年取得航空和数学博士学位;在“二战”期间,他潜心研究火箭技术,为世界反法西斯战争的胜利作出了具大贡献。1947年,36岁的钱学森成为麻省理工学院终身教授。此时的他,可谓是功成名就,声誉远播。

(三)艰难回国路

但是,丰厚的生活待遇、优越的科研条件并没有留住他那颗拳拳爱国之心。“举头望明月,低头思故乡”,1947年夏,钱学森回到上海,但混乱、丑恶、黑暗、凄凉的社会现实如一盆冷水浇来了归来游子火热的心,报国无门的钱学森无奈回了美国。

回美国后,钱学森竭尽所能地打探来自祖国的消息,并做好随时回祖国效力的准备工作。1949年10月1日,中华人民共和国成立了,钱学森激动万分,立即申请辞去其在美国军方所任职务,并要求回国,但遭到美国军方的拒绝和阻挠,美国当局声称“凡是在美国受过像火箭、原子弹及武器设计等教育的中国人,不得离开美国”,美国联邦调查局声称“钱学森是毛泽东的间谍”。为了回归祖国,他受到美国当局的无理迫害,先是被关押了半个月,关押期间遭受了种种变相刑罚,身心受到严重摧残,之后又受到时间长达5年变相软禁,住宅被搜查,信件、电话被监控,不准远行。

在如此艰难的情况下,钱学森这位炎黄子孙,回归祖国的决心始终万劫不泯。1955年10月,通过不断的艰难抗争,以及毛泽东、周恩来等国家*的帮助,钱学森终于回到了祖国的怀抱。

(四)“两弹一星”的艰苦诞生历程

1956年10月,国防部第五研究院成立,钱学森任首任所长,从此,我国火箭、导弹事业正式起步。当时,由于人员不懂技术,缺乏图书资料,钱学森做的第一件事就是给全院20多名从未见过导弹的专家和156名应届大学毕业生举办导弹“扫盲班”。1957年9月,争取到了苏联援助,但不久后苏联就撤走了全部专家,中断了援助。这对中国刚刚起步的航天事业是一个严峻的考验。但是,钱学森没有被面临的困难打倒,反而更加坚定了他自力更生的信念。在钱学森和专家们的共同努力下,相继取得了一系列举世瞩目的成就:1960年11月,中国第1枚导弹“东风1号”发射成功,奠定了中国航天事业的基础;1964年10月,中国第1颗原子弹爆炸成功;1966年10月,导弹与核弹头对接发射成功,核武器梦圆;1970年4月,第1颗人造地球卫星“东方红1号”成功上天!

(五)钱学森的精神永存

2009年10月31日,享誉海内外的杰出科学家和我国航天事业的奠基人,中国科学院、中国工程院资深院士钱学森,因病于8时6分在北京逝世,享年98岁。虽然,他已永远地离开了我们,但是,他热爱祖国的赤子之心,他百折不挠的科学精神,始终是我们炎黄子孙心中一杆高高飘扬的精神旗帜,激励着我们不断奋进!

钱学森的故事

爱国主义是我国各族人民团结奋斗的光辉旗帜,是推动我国社会历史前进的强大动力,而爱国教育无疑是最重要的教育!

钱学森的爱国故事1:克服重重阻碍艰难回国

20世纪40年代,钱学森就已经成为力学界,核物理学界的权威和现代航空与火箭技术的先驱。在美国,钱学森可以过上富裕的中产阶级的生活,然而,钱学森却一直牵挂着大洋彼岸的祖国。得知新中国成立的消息,钱学森兴奋不已,觉得现在正是回到祖国的时候。美当局知道钱学森要回国的消息后,自然不想放走,因为钱学森知道了太多最新最前沿的技术。在客服百般阻挠之后,钱学森终于回到了百废待兴的新中国。

回到祖国他迅速投入到工作中,从成功地指导设计了我国第一枚液体探空导弹的发射,到我国第一个人造地球卫星的研制成功;从组织领导了运载火箭和洲际导弹研制工作,到我国第一艘动力核潜艇的设计制造,以及我国第一颗返回式卫星的成功发射,他始终站在新中国科技事业的最前沿,突破无数科研难题,为新中国的航天事业做出了许多具有里程碑式的意义的贡献。

钱学森关于金钱和名利的故事,钱学森的金钱观,权利观,名利观

早在20世纪50年代,他就慷慨献出《工程控制论》一书的万元稿酬,资助贫困学生;80年代,他又将《论系统工程》中自己的那份稿酬捐出,用作研究经费。晚年,他先后获得两笔100万港元的科学奖金,也悉数捐出,情系祖国西部,用于沙漠治理。面对国防部第五研究院院长,第七机械工业部副部长,国防科委副主任,全国政协副主席,中国科协主席等实权官衔,他没有向谁伸手,而是主动放手。即便美国曾多次邀请钱学森访美,授予他美国科学院院士,美国工程院院士称号,但仍被他拒之门外,抛在脑后。他说:"如果中国人民说我钱学森为国家,民族做了点事,那就是最高的奖赏。我不稀罕外国荣誉。"

他曾说:"我姓钱,但我不爱钱。"他曾说"我是一名科技人员,不管是什么大官,那些大官的待遇我一样不要。"他曾为自己定下了"不题词,不给人写字,不上名人录,不出席应景活动,不参加成果鉴定,不接受媒体采访"的原则。 这就是我们一代伟大科学家的金钱观,权利观,名利观。

钱学森的读书故事2:大学时候,一份96分的水力学考卷

在交大的图书馆里,珍藏着一份96分的水力学试卷,做这份试卷的人就是钱学森。在这样一份普通的试卷之后,却有着一个感人的故事。原来钱学森在上海交通大学就读时,品学兼优,各门学科都得90多分以上。在一次水力学考试中,钱学森答对了所有的6道题,他的任课老师金老师很高兴,给了钱学森100分的满分成绩。但钱学森却发现自己答题时把一处符号"Ns"误写成"N"了。钱学森主动把这个小错误告诉了老师,老师也把100分的试卷该为了96分。任课老师金老师一直保存着他的爱徒的试卷,即使在战乱的迁徙中也一直保存在行李箱中。在上世纪80年代钱学森再次回到母校的时候,金老师拿出了这份珍贵的试卷,赠与了母校。这份小小的试卷也反映了一位世界著名科学家对自己的严格要求,对学习,科研的一丝不苟,虚心诚实。

钱学森的爱国故事3:平生主要事迹故事

1947年,刚刚36岁的中国科学家钱学森,被美国麻省理工学院聘为终身教授。这是一个很高的荣誉,它预示着钱学森的优厚待遇和远大前程。 美国为什么如此器重钱学森呢?因为他是美国研究航空科学最高专家冯.卡门的优秀学生,是美国最早研究火箭组织--加州理工学院火箭研究小组的5成员之一。

在冯.卡门的指导下,火箭研究取得了重大进展,为反法西斯战争的胜利做出了贡献。在那些艰苦的日子里,钱学森显露出卓越的才能。一项在航空科学史上占有重要地位的航空科学公式:即著名的"卡门--钱公式"诞生了。这是由冯.卡门提出命题,钱学森做出结果,至今仍在航空技术研究中广泛使用的一项公式。 然而,当钱学森得知中华人民共和国成立的消息后,这个每时每刻都在想念祖国的科学家,顿时沉浸在极大的喜悦之中。钱学森在美国已经生活了10多年,又被誉为是"在美国处于领导地位的第一位火箭专家",金钱,地位,声誉都有了。可他想:我是中国人,我的根在中国。我可以放弃在美国的一切,但不能放弃祖国。我应该早日回到祖国去,为建设新中国贡献自己的全部力量!他还对中国留学生说:"祖国已经解放了,国家急需建设人才,我们要赶快把学到的知识用到祖国的建设中去。"

钱学森准备返回中国的决定,引起美国有关方面的恐慌。他们认为:钱学森的专业技术如果带回去,中国的科学技术将高速度前进。美国海军的一位领导人曾对美国负责出境的官员说:"我宁可把钱学森枪毙了,也不让他离开美国!""钱学森至少值5个师的兵力"。

钱学森的回国计划受到严重的阻挠。美国官方"文件"通知他,不准离开美国。本来,他的行李已经装上了驳船,准备由水路运回祖国。可美国海关硬说他准备带回国的书籍和笔记本中藏有重要机密,诬蔑钱学森是"间谍"。其实,这些书籍和笔记本,一部分是公开的教科书,其余都是钱学森自己的学术研究记录。

一波未平,一波又起。几天之后,钱学森突然被逮捕,关押在一个海岛的拘留所里,受到无休止的折磨。看守人员每天晚上隔10分钟进室内开一次电灯,使他根本无法入睡。钱学森的遭遇,引起加州理工学院中坚持正义的同事和学生的同情,在他们和其他正直人士的强烈抗议下,美国特务机关被迫释放了他。可对钱学森的迫害并没有停止,他们限制他的行动,监视和检查他的信件,电话等。尽管有种种限制,但钱学森没有屈服。他不断地提出严正要求:坚决离开美国,回中国去!

在争取回国的日子里,钱学森更加关心祖国的建设事业,经常从《华侨日报》等报刊上了解新中国的情况,和中国科学家,留学生讨论建设祖国的有关问题。为了能够迅速地回国,他租房子只签订短时间的合同。家里准备了3只轻便的小箱子,天天准备随时可以搭飞机回中国。

5年过去了。钱学森争取回国的斗争得到世界各国主持正义的人们的支持,更得到了中国政府的极大关怀。周恩来总理曾亲自了解他的情况,并指示参加中美两国大使级会谈的中国代表,在会谈中提出钱学森博士归国问题。 1955年8月,这场外交斗争终于取得了胜利,美国政府被迫同意钱学森返回中国。

到达北京的第二天清晨,钱学森就和妻子带着两个孩子来到天安门广场。他激动地说:"我相信我一定能回到祖国。现在,我终于回来了!"

冲破重重阻拦而回国的钱学森,一头扎在了军事科学的研究中。他倾其所学,又紧密关注国外的科学动态,不断推出科研新成果,为祖国的国防事业竭思尽智,做出了巨大的贡献,被誉为"导弹之父",国务院授予他为"全国劳动模范"的光荣称号。

在美国定居,且能聘为终身教授,这是多少人梦寐以求的幻想。可为了祖国的繁荣富强,钱学森放弃了这一切。在经济大潮如洪水猛兽般地冲击社会的今天,钱学森的爱国言行,无疑地凝聚着中华民族之魂,显示了爱国对志士仁人的撼动力。

钱学森少年立志的故事

钱学森,著名科学家。我国力学事业的奠基人之一,被称为导弹之父。

钱学森3岁时就有非凡的记忆力,能背诵上百首唐诗、宋词,还能用心算加减乘除。大家称他为“神童”。

5岁时,他已可读懂《水浒》了。他对爸爸说:“英雄如果不是天上的星星变的,那我也可以做英雄了。”爸爸说:“你也可以做英雄。但是,必须好好读书,努力学习知识,贡献社会”。

在小学低年级时期,男孩子最喜欢玩用废纸折的飞镖。每次比试,总是钱学森扔得最远,投得最准。同学们不服气,捡起他折的飞镖仔细研究,原来他折叠的飞镖有棱有角,特别规正,所以投起来空气阻力很小;投扔时又会利用风向风力,难怪每回都数他投得最远最准呢!小小年纪的钱学森居然领悟了某些空气动力学的常识,这不仅使同学们,而且使老师也惊叹不已。

20多年后,钱学森果然成了国际知名的力学和空气动力学家。

他是一个有着怎样传奇经历的科学家?他又是一个有着怎样独特个性的人?他的离开曾让美国紧张,中国欣喜,世界瞩目!钱学森,一个响亮而又荣耀的名字。在辉煌与荣耀的背后,他究竟有着怎样的付出与收获、痛苦与遗憾、挫折与梦想?作为中国航天事业的奠基人,钱学森不仅是知识的宝藏、科学的旗帜,更是民族的脊梁、全球华人的典范,他向世界展示了中国人的风采。

【人物小传】

钱学森,中国着名物理学家,世界着名火箭专家。“中国导弹之父”“中国火箭之父”“导弹之王”。浙江杭州人,1911年12月生于上海。1934年毕业于交通大学机械工程系,1935年至1939年在美国麻省理工学院和加利福尼亚理工学院学习,师从空气动力学教授冯?卡门,1938年获加利福尼亚理工学院博士学位,后留在美国任讲师、副教授、教授以及超音速实验室主任和古根罕喷喷气推进研究中心主任,并从事火箭研究。1950年开始争取回归祖国,受到美国政府长达5年的迫害,于1955年回到祖国。1958年起,钱学森长期担任火箭导弹和航天器研制的技术领导职务,为组织、领导新中国火箭、导弹和航天器的研究发展工作发挥了巨大作用,对中国火箭、导弹和航天事业的迅速发展作出了卓越贡献。

【精华素材】

“我一直相信,

我一定能够回到祖国”

钱学森于1935年赴美国留学,在美国待了20年。20年的时间可谓漫长,但钱学森连一美元的保险金也不曾存过,因为他从来没想过要在那里待一辈子。

当新中国成立的消息传来时,钱学森归心似箭,彻夜难眠。得知钱学森准备回国,美国当局用名誉、地位等挽留他,甚至还派特务监视他的一举一动,军方更是无理地吊销了他参与机密研究工作的证件。美国海军的一个高级将领金布尔说:“一个钱学森抵得上五个海军陆战师,我宁可把这个家伙枪毙了,也不能放他回中国去!”

面对美方的蓄意阻挠,钱学森不仅没有削弱回国的信心,反而更加坚定了报国的信念。他只身前往五角大楼海军次长丹尼尔?金波尔的办公室,据理力争;面对移民局“莫须有”的扣留,他笑对联邦调查局的威胁、囚禁乃至审讯。后来,虽然迫于舆论压力,美国当局不得不将钱学森释放,但仍对其行动进行监视和限制。在长达5年的折磨中,钱学森先后5次搬家。然而,就是在这样险恶的环境中,钱学森的家中也总是摆着三个小箱子,准备重获自由时立即返回祖国;同时,钱学森完成了30万字的《工程控制论》一书,一举奠定了他作为工程控制论开山鼻祖的历史地位。

1955年,在中国政府的强烈要求下,钱学森终于踏上了归国的航程。

疯狂点击:钱学森在美国可以说是前途无量。然而,无论是名还是利,都无法泯灭钱学森那颗爱国心。他时刻关注着祖国的命运,准备有朝一日回到多灾多难的中华热土。钱学森不愧是一个把祖国、民族的利益和荣誉看得高于一切的人,不愧是一个精忠报国、富有崇高的民族气节的中国人!

“我只是沧海一粟!”

钱学森回国后担任国防部五院院长一职,但是随着导弹事业的发展、五院规模的扩大,钱学森作为院长的行政事务也越来越多。虽说45岁的钱学森精力充沛,但他既要为中国的导弹事业举办“扫盲班”,又要带领大家进行技术攻关,还要为研究院一大家子的柴米油盐操心。有时研究院和幼儿园的报告会一同等待他的批示。他说,我哪懂幼儿园的事呀。为此,他给聂帅写信要求“退”下来,改正为副,专心致力于科学研究和技术攻关。上级同意了他的要求,使他从繁杂的行政、后勤事务中解脱出来。从此,他不管当什么官,前面都加一个“副”字。逢官必副,可是钱学森对这种安排十分满意,乐在其中。

钱学森姓钱却不爱钱,他数次将国家奖励的巨额款项捐献出去。可以享受xxxxx待遇的他,几十年如一日住在破旧的楼房里,过着清贫的生活。几十年不换的相机,穿了一辈子的中山装,用了50多年的破提包……

钱学森曾主动要求撤销自己的“两院院士”称号,并给自己制定了4条原则:不题词,不为人写序,不出席应景活动,不接受媒体采访。也许他的做法不为人所理解,但这正是他对自己高标准严要求、不断完善人格的具体体现。钱学森舍弃功名利禄的背后,是其难得的高尚品格。

“我只是沧海一粟!”钱学森在与别人的书信中反复强调设计、制造和实验,是几千名科学技术专家通力合作的成果,不是哪一个科学家独立的创造。

疯狂点击:事理看破胆气壮,文章得意心花开。虽说钱学森得过很多奖,担任过很多国家要职,一生给国家创造了不可估量的财富和力量,但是他一生跟名利无关。这是一种怎样的品德,又是一种怎样的心境!

“艺术,开拓了

我的科学创新思维”

钱学森年轻时特别喜欢贝多芬的乐曲,还学过钢琴和管弦乐,对我国古代诗词等文学作品也有极大的兴趣。大学期间,他参加了上海交大的管乐队,吹小号。毕业前夕,他在《浙江青年》杂志上发表《音乐和音乐的内容》一文,阐述如何欣赏贝多芬和莫扎特的音乐作品。

在美国加州理工学院学习和工作期间,钱学森除了参加美国物理学会、航空学会和力学学会之外,还参加了艺术与科学协会。数十年后,回忆起这段往事,钱学森感慨万千:“我们当时搞火箭时萌生的一些想法,就是在和艺术家们交谈时产生的。”钱学森的老师冯?卡门听说他爱好绘画、音乐等,也很欣赏他的“不务正业”,认为这些才华很重要。

“我觉得艺术上的修养对我后来的科学工作很有帮助,它开拓了科学创新思维。”钱学森常说,“这些艺术上的修养不仅加深了我对艺术作品中那些诗情画意和人生哲理的深刻理解,也让我学会了艺术上大跨度的宏观形象思维。”

疯狂点击:集大成者大智慧。一个有科学创新能力的人,不但要有科学知识,还要有文化艺术修养。科学和艺术如车之两轮,鸟之两翼,成就了钱学森的事业、生活和人格。

科学创新的思想火花可以从不同领域大跨度地联想、激活,艺术包含的诗情画意和对人生的深刻理解,使钱老突破领域间的障碍,学会了艺术的广阔思维方法,从而做到大跨度的触类旁通,完成了创新。