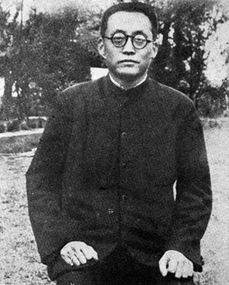

陶行知人物简介

名人故事

陶行知(1891-1946),安徽歙县人,我国近代人民教育家。1914年毕业于金陵大学,后赴美留学。1917年回国后推行平民教育,认为“教育是共和国的保障”,并把毕生精力投入到了教育中。

陶行知在担任一所学校校长时,一次,他看到学生王友用泥块砸同学,当即制止,让他放学后到校长室。

陶行知来到校长室,王友已等在门口准备挨训了。没想到陶行知却给了他一颗糖,并说:“这是奖给你的,因为你很准时,我却迟到了。”王友惊疑地瞪大了眼睛。陶行知又掏出第二颗糖对王友说:“这第二颗糖也是奖给你的,因为我不让你再打人时,你立即就停止了。”

陶行知又掏出了第三颗糖:“我调查过了,你砸的那些男生,是因为他们不遵守游戏规则,欺负女生;你砸他们,说明你很正直善良,且有跟坏人作斗争的勇气,应该奖励你啊!”王友感动极了,哭着说:“陶校长,你打我两下吧!我错了,我砸的不是坏人,是自己的同学……”

行知这时笑了,马上掏出第四颗糖:因为你正确地认识错误,我再奖励你一颗糖……我的糖分完了,我们的谈话也结束了。”

缅怀陶行知

在那个战火纷飞,平民百姓无法丰衣足食的年代。一个在后世家喻户晓的伟大教育家、思想家,用他那绵薄之力推动了科学教育,用他那绵薄之力点燃了希望之心,让中华3400万无文化更无法丰衣足食的平民百姓看到了希望。他被毛泽东称为学界泰斗——陶行知。

他将自己的衣裳拿去当铺当了,换来了莘莘学子们的一天菜金。而自己却穷困潦倒,夏天仅一件像样的衬衫,湿透了便洗净挂着晾干,既而又伏案疾书。他为了帮助全国十几个省市的平民百姓识字读书,不顾风雨的将《平民千字课》挨家挨户地送到百姓家中,并劝他们要多读书多识字。他更是用一万多元的稿费,在南京崂山脚下办起了晓庄师范。陶行知他亦只是一个有血有肉的人,而他却为了能让教育光耀中华,付出了整整三十年。也许他只是尽了绵薄之力,但也正是这绵薄之力让中华有了希望。他有一句至理名言:“人生天地间,各自禀赋。为一大事来,做一大事去。”他把他毕生的精力都倾注于教育这一大事。他有一句至理名言:“捧着一颗心来,不带半根草去。”他的一生不仅没有受到公平待遇,反倒受人迫害。他在被通缉后东躲西藏却依旧不忘人民需要识字,祖国需要教育的普及。他宁可“勒紧腰带共度难关”,也不放弃教育,也不让那光耀中华的教育光辉消之殆尽。陶行知的教育思想更值得我们学习。实事求是,一切从实际出发。这是一要。我们应该着重于“实践是检验真理的唯一标准。”二要,读书不要读死书。人才不是教出来的,应该是酿造出来的。三要,千教万教教真人。四要,爱满天下,乐育英才。我们不能再因为孩子拆坏了一块金表,而打掉一个爱迪生。五要,即自新、常新、全新。六要,十年树木百年树人。

陶行知的教育之光普照了中华,他虽溘然长逝,但他的精神永在。

教育家名人故事:陶行知与四颗糖的故事

陶行知(1891-1946),安徽歙县人,我国近代人民教育家。1914年毕业于金陵大学,后赴美留学。1917年回国后推行平民教育,认为“教育是共和国的保障”,并把毕生精力投入到了教育中。

格言:人生天地间,各自有禀赋。为一大事来,做一大事去。

陶行知在担任一所学校校长时,一次,他看到学生王友用泥块砸同学,当即制止,让他放学后到校长室。

陶行知来到校长室,王友已等在门口准备挨训了。没想到陶行知却给了他一颗糖,并说:“这是奖给你的,因为你很准时,我却迟到了。”王友惊疑地瞪大了眼睛。陶行知又掏出第二颗糖对王友说:“这第二颗糖也是奖给你的,因为我不让你再打人时,你立即就停止了。”

陶行知又掏出了第三颗糖:“我调查过了,你砸的那些男生,是因为他们不遵守游戏规则,欺负女生;你砸他们,说明你很正直善良,且有跟坏人作斗争的勇气,应该奖励你啊!”王友感动极了,哭着说:“陶校长,你打我两下吧!我错了,我砸的不是坏人,是自己的同学……”

知这时笑了,马上掏出第四颗糖:因为你正确地认识错误,我再奖励你一颗糖……我的糖分完了,我们的谈话也结束了。”

是呀,教育家陶行知的事例能带给我们什么启示呢

名人故事:爱读书的陶行知

陶行知,生于1891年10月18日,于1946年7月25日逝世,汉族,徽州歙县人,原名文浚,大学期间推崇明代哲学家王阳明的“知行合一”学说,取名“知行”。毕业于金陵大学(1952年并入南京大学)文学系,中国人民教育家、思想家,伟大的民主主义战士,爱国者,中国人民救国会和中国民主同盟的主要领导人之一。曾任南京高等师范学校教务主任,中华教育改进社总干事。先后创办晓庄学校、生活教育社、山海工学团、育才学校和社会大学。提出了“生活即教育”、“社会即学校”、“教学做合一”三大主张,生活教育理论是陶行知教育思想的理论核心。郭沫若曾赞道:“二千年前孔仲尼,二千年后陶行知”。为了纪念人民教育家陶行知,安徽、南京、上海于上世纪八十年代经省委、省政府批准修建了陶行知纪念馆。

【名人故事】

陶行知小时候十分聪明。他常到邻村叶家玩,看到厅堂里的对联字画,就用竹条在泥地上描摹。他到了读书的年龄,家里却无力缴纳学费,幸好有位秀才在附近开馆教书,很喜欢聪明好学的陶行知,愿意免费收他为学生。这样,6岁的陶行知就得到了接受启蒙教育的机会。9岁时,陶行知来到外婆家,外婆见他聪明伶俐,就把他送到吴尔宽先生的学堂伴读,陶行知这才正式入学。在那里,陶行知练出了一手好书法。启蒙教育结束之后,他便进入学堂,读四书五经。

10岁时,因父亲失业,陶行知只得半工半读。他每天砍一担柴,挑到城里卖掉后再去上学,每天往返20里,就这样学完了四书五经。这时的陶行知已深知读书对穷孩子来说是多么不容易,因此学习更为刻苦自觉。他听说距黄潭源村15里的小南海航埠头曹家,有一位满腹经纶的前清贡生王老先生在主持学馆,便前去求学。王老先生被他的诚意所感动,便免费让他伴读。

少年陶行知迫于生活的压力,不能一心读书,必须经常参加劳动。他有时替父亲挑瓜、挑柴进城出售,有时帮母亲挑水、洗菜。崇一堂校长见陶行知勤奋好学,便允许他免费入学。这样,15岁的陶行知进入了崇一学堂。由于基础扎实,他一入学就直接被编入二年级,毕业时,他的成绩名列第一。在崇一学堂读书期间,陶行知既学现代科学知识,又没丢下古典文学。因为家境不好,他向崇一学堂的同学借来唐诗选本,在吟诵之余将一本书工工整整地抄完了。还书时,同学的父亲问陶行知唐朝诗人中最推崇谁。他不假思索地回答:“杜甫和白居易。”并说::“杜诗沉郁有力,多伤时忧国之作;白诗通俗易懂,道出民生疾苦。”同学的父亲为陶行知有这样的想法而感到惊奇,他认为陶行知一定会有所作为。

后来,陶行知成为我国著名的教育家。

陶行知

陶行知,虽然他已经离开我们很久了,但在今天,我们还是应该怀念他。他是一个现代著名民主革命家、教育家。他积极投入到教育事业当中,他亲自编印了《平民千字课》、《老少通千字课》。

当时,国家是内忧外患,被一个不起眼的小日本欺负,原因就是中国人不注重教育。那时,大家都认为“女子无才便是德”而且当时没有学校,只有私塾,而私塾也只有有钱人家的孩子才读得起。陶行知见此情景,就提出要普及教育,要让所有的人都上学,接受知识。让中国人及时醒悟,使自己不在那么弱小。在陶行知的正确领导下,教育观念有巨大的改变。

陶行知为教育事业做出了很大的贡献,他使中国人的思想有了很大的改变,他是一个伟大的教育家!

介绍陶行知

陶行知(1891~1946年)是中国历史上伟大的人民教育家。1891年10月18日生于安徽歙县。他自幼聪明好学,邻村的一位塾师认定这孩子长大后必然能成就大事,就让他免费入塾读书。有一天下大雪,当他赶到塾馆时老师已经开讲,他硬是站在门外专心致志地听老师把课讲完。这种学习精神感动了塾馆里的每一个人。1906年,他进入本县的教会学校崇一学堂免费读书,在这里学习英文、数学、理化等课程,开始接受西方资产阶级的新教育。

但由于他一直生活在中国社会的底层,所以从童年时代起就对民间的疾苦有深切的感受。他尤其关注中国的农村,立志为改变中国贫穷落后的面貌和广大中国农民受剥削压迫的悲惨处境去奋斗。因此,在崇一学堂读书的时候,就写下了“我是一个中国人,要为中国作出一些贡献来”的座右铭。1914年毕业于金陵大学,后赴美留学。1917年回国,历任南京高等师范学校教授、教务主任等,反对“沿袭陈法,异型他国”。推行平民教育。 。

“五四”运动后,从事平民教育运动,创办晓庄师范。1930年4月,国民党反动政府以“勾结叛逆,阴谋不轨”为借口,武力封闭晓庄学校。陶行知受到通缉,被迫临时避难日本。1931年春,陶氏返回上海,任《申报》总管理处顾问,对当时《申报》的革新起了相当大的作用。 1932年起,先后创办了“山海工学团”,“晨更公学团”,“劳工幼儿团”,首创“小先生制”,成立“中国普及教育助成会”,开展“即知即传”的普及教育运动。1934年主编《生活教育》半月刊。7月,正式宣布将自己的名字由“知行”改为“行知” “九。一八”事变后,陶行知积极从事抗日救亡运动。1936年,当选为全国各界救国联合会执行委员和常务委员。

7月,与沈钧儒、邹韬奋、章乃器联合发表《团结御侮宣言》,毛泽东主席复信表示支持。接着,受全国救国联合会的委托,担任国民外交使节,出访欧、美、亚、非二十八个国家和地区,出席“世界和平大会”,“世界新教育会议”第七次年会,“世界青年大会”,“世界反侵略大会”,当选为世界和平大会中国执行委员。为光大中华民族在国际舞台上的形象做出了杰出的贡献。 1938年8月,陶氏回国路过香港,倡导举办了“中华业余学校”,推动香港同胞共赴国难。 1939年7月,在四川重庆附近的古圣寺为儿童创办育才学校,培养有特殊才能的儿童。1945年,陶行知当选为中国民主同盟中央常委兼教育委员会主任委员。

1946年1月,陶行知在重庆创办社会大学,推行民主教育。 抗日战争胜利后,陶行知回到上海,立即投入反独裁,争民主,反内战,争和平的斗争。民主战士李公朴、闻一多遭国民党特务暗杀,陶行知被列为黑名单上的第三名。他一面作好了“我等着第三枪”的牺牲准备,一面继续坚持斗争,视死如归,始终站在民主运动的最前列。终因“劳累过度,健康过亏,刺激过深”于1946年7月25日患脑溢血逝世,享年五十五岁。 陶行知的一生,是在人民涂炭,国家多难、民族危急之秋度过的,他以“捧着一颗心来,不带半根草去”的赤子之枕,与劳苦大众休戚与共,与共产党人亲密无间,为人民教育事业,为中国的民族解放和民主斗争事业鞠躬尽瘁,奋斗终生,做出了不可磨灭的贡献。 陶先生著作宏富,论述精当,与当前的社会主义教育学息息相通,堪称中国近代教育史上的“一代巨人”。

陶行知不仅属于中国,也属于世界。编辑本段个人简介出生日期:1891年10月18日(农历清光绪十七年九月六日) 病逝日期:1946年7月25日 籍贯地:安徽省歙县西乡黄潭源村 家人:父,陶位朝;母,曹翠仂;妹,陶文之;妻,汪纯宜,汪病逝后又娶妻吴树琴;长子,陶宏生;次子,陶晓光;三子,陶刚 陶行知, 中国人民教育家 ,民主革命家。原名文硙,后改名知行,又改名行知。1914年毕业于金陵大学,后赴美国留学。1917年回国,历任南京高等师范学校教授、教务主任等,反对“沿袭陈法,异型他国”。推行平民教育。