黄庭坚书法作品大全

黄庭坚和孙过庭的书法哪个好

孙过庭,出生于公元646年,他是一代著名的书法家,他的故乡是浙江富阳,他不仅仅在书法上有很高的造诣,而且他的一生也当过朝廷官员。孙过庭非常擅长楷书、行书,然而他最为人熟知的则是草书,他的书法大多都是学习王羲之、王献之这两位书法大家。

黄庭坚出生于1045年,他字鲁直,更有人称呼他为山谷道人,晚年的时候被人们称为涪翁,他的家住在江西,他是北宋时期著名的文学家、书法家。那么,就这两个都非常优秀的书法家,从世人对他们的对比来看,到底孙过庭和黄庭坚的书法哪个好呢

其实他们两人的书法应是不分伯仲的,从时间上来看,他们两人出生于不同时期,各自的书写方式本就是不同的。而且,从他们的书法特点来看,两人更是各有千秋。但是,如果真要将他们两人进行比较,其实孙过庭没有黄庭坚在书法界的名气大,但是孙过庭生活的朝代也非常具有代表性,唐代的书法家非常多,有名的更是不少,所以,像孙过庭这样的人能在这些书法大家中脱颖而出,说明他还是非常厉害的。而黄庭坚更是一个非常了不起的书法家,他在宋代是非常有名的,而且他和杜甫,陈师道,陈与义四人一直都有“一祖三宗”之称,他更是和杜甫齐名,有“苏黄”之称。

故而,从以上讲述来看,孙过庭和黄庭坚的书法都是非常棒的,无所谓谁比谁好,只是各有千秋罢了。

知识扩展:苏轼和黄庭坚

苏轼与黄庭坚同属于北宋年间的一代文豪,苏轼生于1037年,卒于1101年,黄庭坚生于1045年,卒于1105年,二人年龄相差不大,可以说生活在同一时期,苏轼的诗与黄庭坚的诗都是宋代的绝唱,所以二人在诗词上的成就都非常高,并称为“苏黄”,黄庭坚实际上是苏轼的门生,受到苏轼的大力提拔,二人有着师生之谊。

苏轼是在孙觉那里看到了黄庭坚的诗文的,一见之下就大为欣赏,觉得黄庭坚的作品超逸绝尘,孙觉是黄庭坚的外舅,所以就请苏轼为黄庭坚扬名,这个时候苏轼已经是名满天下的大文豪,而黄庭坚却是黄莺初啼,苏轼于是大笑说,写出这样的文章想要不出名都难,哪里还用的着我去给他扬名

黄庭坚在三十四岁的时候给苏轼写信,苏轼回信《答黄鲁直》说,我一生之中唯恐不能与您相交,今天你不惜辱没自己的才华如此待我,实在是让我又喜又愧,几乎是难以承受啊。可见苏轼与黄庭坚两个人是惺惺相惜。

因为苏轼与黄庭坚的友谊,苏轼一生坎坷,黄庭坚也跟着一生磕磕绊绊。

苏轼因为“乌台诗案”被捕入狱,差点被杀了头,后来由于王安石的上书请求,又因为宋神宗爱惜苏轼的才学,才没有杀掉苏轼,黄庭坚这个时候虽然并没有与苏轼见过面,但是两个人一直是互通消息,惺惺相惜,所以也被牵连罚了二十斤铜,虽然处罚比较的轻,但是还是处罚了,罚是重点,轻重并不是重点。

又过了一段时间黄庭坚四十二岁,也就是1086年,新皇帝登基,苏轼被新皇帝召回京师,黄庭坚也被召到京师,于是两个人第一次见面,但是后来苏轼反对将新法全部的废除,与主持政局的人政见不同,不得已自请去了杭州,黄庭坚在1087年也被指出有男女关系问题,在纷乱的政治斗争中,黄庭坚不堪其扰,五年后,辞职不干了。

后来黄庭坚因为修订了《神宗实录》再兴文字狱,黄庭坚被贬去了亳州,从此黄庭坚很少再写诗,苏轼这个时候因为讥讽朝政也被贬,苏轼于是约黄庭坚在鄱阳湖相聚三日,此次一别就是永别。

浅谈黄庭坚书法审美文化研究

一、师古与师心

黄氏书风发展的第一个时期是从少年至元佑末年,此期黄氏上追晋唐学习二王笔意,取法《瘗鹤铭》、苏子美,稍得古人笔意。黄庭坚学书首先是先临摹,做到对原作穷形尽相,继而要在神韵上接近原作,然后能够吸收精华,在原作的樊笼之外破茧而出,创作出自己的艺术语言。从元佑末年到元符二年,黄氏参禅悟道,大悟笔法,书艺精进,这也就是师古而又不泥于古,达到“师心”,即为在经典艺术语言上的再创作,元符二年以后,黄氏书法走向成熟,并最终自成一家。有明一代,随着经济的繁荣和文化基础的丰厚,渐渐出现了以徐有贞、沈周、李应祯、吴宽为代表的吴门书派。吴门书派在其书法传承上有着渊源的流脉,对待北宋书法极为重视和推崇,尤其是黄庭坚的书法。

作为吴门书派的先导,沈周纯学黄庭坚书法,《明史》有载:“字仿黄庭坚。”沈周学黄庭坚书是从真迹入手的,并形成了天真烂漫的书风,将元人明初弃宋人尚意书风的传统恢复起来。文徵明早年拜沈周门下,受其影响,晚年又复学黄书。由此可见他们对北宋书法的肯定和在书法实践上对黄庭坚的肯定。文徵明所写黄体基本都是大字。由此其大字行书开始变得奔放豪迈,气势恢弘,虽突破有限,但以其醇和、清雅、纯正的品格,表现了文人士气和隐逸之风,因其适度把握,书法审美趣味由高雅转为平易近人,以适应当时市民审美情趣的需要。在对黄庭坚的书法接受中,黄氏强调师古的重要性,对于众多的接受者来说,他们“师古”黄氏书学技法与理论的优秀成果,而又进入师心阶段,所谓外师造化、中得心源,经过一阶段的酝酿、消化,进入到了了然于胸,能融会贯通,随手变化的创造阶段。此时已由有法而至无法,无法之法乃为至法。

二、遵法与变态 对于如何遵法,黄庭坚在《又跋兰亭》中这样表述:“《兰亭》虽是真行书之宗,然不必一笔一画以为准。譬如周公孔子不能无小过,过而不害其聪明睿圣,所以为圣人。不善学者,即圣人之过处而学之,故蔽於一曲,今世学《兰亭》者多此。”③黄庭坚倡导万事皆当师古而遵法,他的这一观点来自自己的学书体会,黄庭坚云:“少时喜作草书,初不师承古人,但管中窥豹,稍稍推类为之。方事急时,便以意成,久之或不自识也。比来更自知所作韵俗,下笔不浏离,如禅家黏皮带骨语。因此不复作。今观钟离寿州小字千字,妩媚而有精神,熟视皆有绳墨,因知万事皆当师古。”黄庭坚师古不泥古、遵法不拘于法的目的在于“变态”而自成一家。黄庭坚在元符年间数次被贬,在辗转流离的过程中,黄氏参禅悟道,对人生和艺术的真谛理解得更为深刻。黄庭坚书法熔铸百家之长,贯之以浩然正气,加之参禅悟道养成的平和心态,形成了黄氏书法的独特风格。一方面,他对笔画提按顿挫的强调和夸张,形成了奇崛生涩的风格面貌。另一方面,其书中宫紧缩,四缘扩张,用移位的方法来突破字与字之间的界限,用夸张有力而涵养深厚的长笔,创造出苍老而富有豪气的韵味,形成了纵横奇崛、波澜老成的独特风格。

黄庭坚推崇“无法之法”,即为书之“变态”,书法创作本是兴之所至,不用恪守什么技法;正如禅家参禅一样,虽各异其词,但都从自然中获得,而真能向本性自然中求得墨韵,又处于言语道断、心行路绝的尴尬境界之中。这种澄净虚空的要求,到黄庭坚那里即成了“心不知手,手不知心”,心手合一的境界。“无法之法”并不是没有法,而是入法之后的不拘泥于法。其实,黄庭坚也很讲究技法的学习与锻炼。他认为,学书之时要知“法”,不知法则不可学;下笔之际要忘“法”,不忘法则无以为书。若一味地考虑技巧,则会失于技巧;一味规摹古人,则会失于古人。书法家不是不用技法,而是要灵活应用,“无法之法”才是书法创作最好的方法。吴门书派杰出代表文徵明取法黄庭坚,做到了遵法与变态。文徵明反对泥古而缺乏自我创造,主张笃守法度绳墨,同时又不被绳墨拘牵,于是一再强调书法要富于意趣,寄个性于法度之中,达到“变态”,他主张要严格遵循法度,而不能自我作古,但他又不是一味狞古,惟古是务。纵观书法史,大抵就是法度形成、发展与替代的过程;所谓成功的书法家,无不经历从“法中之法”到“法外之法”,再到“无法之法”。

三、渐修与顿悟

以禅入书,可以说是黄庭坚的一大特色。禅宗所提倡的渐修顿悟,直接被黄庭坚用之于书法艺术的学习与创新。他说“学书端正,则窘于法度;侧笔取妍,往往工左病右。古人作《兰亭叙》《孔子庙堂碑》皆作一淡墨本,盖见古人用笔、回腕余势。若深墨本,但得笔中意耳。今人但见深墨本收束锋芒,故以旧笔临仿,不知前辈书初亦有锋锷,此不传之妙也”。⑤他说“古人工书无他异,但能用笔耳”。“草书妙处,须学者自得,然学久乃当知之。墨池笔冢,非传者妄也”。⑥正是基于这种认识,直到晚年他都一直在不停地学习前人的书法,这种“渐修”的工夫是他成功的一个重要因素。在书法创作上,他又有过明显的“顿悟”。他在《书自作草后》说:“绍圣甲戌在黄龙山中,忽得草书三昧。觉前所作太露芒角,若得明窗净几,笔墨调利,可作数千字不倦”。⑦有此“顿悟”其书法艺术也步入佳境,呈现出他自己的特点。他创造了一种中宫紧结,长笔四展,俊挺爽利的新书体。

晚明时期,反帖学思潮和复古主义思潮形成了严重对峙,这种对峙不仅表现在思想观念上,而且也表现在艺术观念上,自此形成了晚明书法创作和书法理论的分野。明代中晚期以来,由于赵派书法对书坛的笼罩,帖学的萎靡之势已全面暴露,由此探索帖学的发展道路成为了一种首要的观念选择,大家都为帖学寻找一条合理的发展道路而反帖学,而赵派书法则成为反帖学的突破口。董其昌反赵派书风目的就是为了建立“淡意”的书法风格,董氏将苏、黄引为同调,并道出自己的书法得力于宋人。他以北宋“淡意”的审美模式开始了对明代帖学的改造,在审美视野上他还上溯到北宋“逸”的精神,追求一种淡薄萧散的风格图像。从观念立场上看,董其昌的书法美学思想主要受到了禅宗的影响,首先他认为“书家妙在能和,神在能离”,“妙在能合”即是禅宗所谓“不为法脱”,“神在能离”即禅宗所讲“不为法缚”,入“三昧”之境,得“无法之法”的妙道,这都体现了一种尚神的风貌,并成了书法家与禅僧们毕生追求的最高境界。再者董氏的禅宗书论还体现在对书法顿悟境界的追寻上。禅宗重悟入,分为渐、顿两派,也即渐修和顿悟。对于书法来说,渐修就是指长期的对基本技法的修炼和学习,也只有如此,才能达到心手两忘、出神入化的顿悟境界,其实这种境界也不神秘,就像董氏所言“非一朝夕”,“不经苦心悬念,未必契真”,这是他长期学习古法,博采众长而后通达的结果。

明代书坛,初期书法与文人晋身仕途紧密相连,朝野上下趋时贵书,此时的书法表现出强烈的功利性,因此黄书被渐渐淡忘。及至中期,吴门书派对黄氏书风的取法是因人及书,黄氏高尚的品格,丰富的表现力得到了完美的发扬,其接受的审美文化语境是以人为重并强调经世致用,另外也受到了国家政策法令的变化以及社会意识形态的影响。

谈谈黄庭坚书法成就及特点

黄庭坚书法成就:世传黄庭坚的书法,小字行书以《婴香方》、《王长者墓志稿》、《泸南诗老史翊正墓志稿》等为代表,书法圆转流畅,沉静典雅。大字行书有《苏轼黄州寒食诗卷跋》、《伏波神祠字卷》、《松风阁诗》等,都是笔画遒劲郁拔,而神闲意秾,表现出黄书的特色。草书有《李白忆旧游诗卷》、《诸上座帖》等,结字雄放瑰奇,笔势飘动隽逸,在继承怀素一派草书中,表现出黄书的独特面貌。此外黄庭坚的书法还有《伯夷叔齐墓碑》、《狄梁公碑》、《游青原山诗》、《龙王庙记》、《题中兴颂后》等。

黄庭坚的书法特点:可分两个阶段。前一阶段即他自称的元佑间书。是继承各家,融化为己。后一阶段,则极力创新。他对自己要求很高很严格,常否定元佑间即四十九岁前所写的作品。说:“元佑间书,笔意痴钝,用笔多不到。”甚至在被贬戎州时说:“见旧书多可憎;大概十字中有三四字差可耳。

黄庭坚一生仕途坎坷,屡次被贬。被贬戎州(今四川省宜宾)时,他把自己比作一个“身如槁木,心如死灰的老和尚”。这段时间里,他游遍山水,在戎州地区留下不少的石刻,其中以流杯池为最。“宜宾市郊之北,有崔科山(也名天柱山)横亘之际。山下,一巨石中开,形成天然峡谷,谷深20余米,谷底有清泉缓缓流出,绕谷底没入石中,为一天然奇观。”他仿王羲之《兰亭集序》中“流觞曲水”的意境, 于此凿石饮水为池,曰‘流杯池’。” 这就是宜宾流杯池。自宋以来,后人为纪念黄庭坚,相继在流杯池周围修建了“涪翁亭”、“涪翁楼”、“山谷祠”、“吊黄楼”等建筑。涪翁楼是昔曰黄庭坚读书会友、挥毫泼墨之地,在此留下了《苦笋赋》、《荔枝绿颂》等华章传于后世。而《苦笋赋》以其俊美的行书字体格外的引人注目。此石刻字帖为行书字体,整篇字帖矫健洒脱,刚柔相济,行气揖让穿插颇具韵味。同时这块石刻同时也蕴含了颜真卿的结体,张旭、怀素的刚劲,也有黄庭坚自己的特点。这篇字帖结体上内紧外松纵横逸出点画起伏跌宕,汪洋恣肆,字体开张充满意适,笔法瘦劲。黄庭坚书法的结体是从颜真卿处得来,中宫收紧,由中心向外辐射状,纵伸横逸,如荡桨,如撑舟,气魄宏大,器宇轩昂,其个性十分显著,黄庭坚结合他们各自特点吸收,便独创一体——黄体。

宋徽宗学黄山谷,自创瘦金体。宋徽宗赵佶,是宋朝第六代皇帝神宗的第11子,其兄哲宗无子,他在生母向太后的有力后盾支持下,侥幸登了帝位。宋徽宗是历代君王中艺术造诣最高的。南宋的蔡憬在《铁围山丛谈》中说,宋徽宗开始受王晋卿和赵大年的影响,特别是由于赵大年喜爱黄山谷,宋徽宗自然也学习黄山谷,后来自成一家,自创瘦金体。其瘦金书的代表作有《楷书千字文》、《大观圣作碑》等。

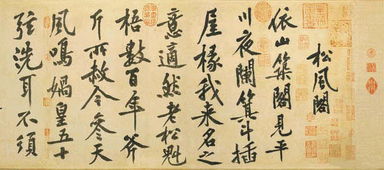

《松风阁》帖是黄庭坚晚年抄录的自作诗,被公认为是他行书的代表作。黄庭坚对《瘗鹤铭》大字楷书非常推崇。他从此帖的结构中受到启发,经过长期的探索实践,创造出了一种真正属于他自己的风格特点的行书。这种行书酌每个字,在结枸布局上,都是中宫紧密,而笔画从中间向四外放射,无论笔画长短都接于字中间的圆心。这种辐射式的结构,字心紧密稳实,向外拓展的笔画又显得潇洒不拘。汉字结构本身具有多样性,用这种处理方法,将其排列在一起,造成一种顾盼生姿。浑融潇洒的效果。运笔从容徐迂,略带生涩,结构略成“欹侧”之势,满篇文字都好像在翩翩起舞,给人一种别开生面的愉悦之感。

拓展阅读:

黄庭坚为官之路

黄庭坚幼年即机警聪明,读书数遍就能背诵。他舅舅李常到他家,取架上的书问他,他没有不知道的。李常非常奇怪。以为他是千里之才。后黄庭坚考中了进士,任叶县县尉。熙宁初参加四京学官的考试。由于应试的文章最优秀,担任了国子监教授,留守文彦博认为他有才能,留他继续任教。苏轼有一次看到他的诗文,以为他的诗文超凡绝尘,卓然独立于千万诗文之中,世上好久已没有这样的佳作。由此,他的名声开始震动四方。黄庭坚担任太和县知县,以平易治理该县。当时课颁盐焚,其他县都争着占多数,太和县独不这样,县吏们不高兴,可是该县的老百姓都喜欢。

宋元祐元年(公元1086年)哲宗即位,召黄庭坚为校书郎、《神宗实录》检讨官。宋元祐二年(公元1087年),迁著作佐郎,加集贤校理。《神宗实录》修成后,提拔为起居舍人。遭母丧。黄庭坚性情至孝,母亲病了一年,他日夜察看颜色,衣不解带,及死,筑室于墓旁守孝,哀伤成疾几乎丧命。丧服解除后,任秘书丞,提点明道官,兼国史编修官。绍圣初,黄庭坚出任宣州知州,改知鄂州。章敦、蔡卞与其党羽认为《神宗实录》多诬陷不实之辞,使前修史官都分别居于京城附近各处以备盘问,摘录了千余条内容宣示他们,说这些没有验证。不久,经院受考察审阅,却都有事实根据,所剩下的只有三十二件事。黄庭坚在《神宗实录》中写有“用铁龙爪治河,有同儿戏”的话,于是首先盘问他。黄庭坚回答道:“庭坚当时在北都做官,曾亲眼看到这件事,当时的确如同儿戏。”凡是有所查问,他都照实回答,毫无顾忌,听到的人都称赞他胆气豪壮。黄庭坚因此被贬为涪州别驾、黔州安置,攻击他的人还认为他去的是好地方,诬他枉法。后因避亲属之嫌,于是移至戍州。黄庭坚对此像没事一样,毫不以贬谪介意。四川的士子都仰幕他,柔意和他亲近。他讲学不倦,凡经他指点的文章都有可观之处。

宋元符元年(公元1100年)徽宗即位,起任黄庭坚为监鄂州税,签书宁国军判官、舒州知州,又以受部员外郎召用,他都推辞不就,请求为郡官,得任太平州知州,上任九天就被罢免,主管玉龙观。黄庭坚在河北时与赵挺之有些不和,赵挺之执政,转运判官陈举秉承他的意向,呈上黄庭坚写的《荆南承天院记》,指斥他对灾祸庆幸,黄庭坚再一次被除名,送到宣州管制。三年后转到永州,黄庭坚未听宣布命令就死了,终年六十岁。

黄庭坚文学成就

黄庭坚的学问文章,是天性生成的,陈师道说他的诗得法于杜甫,学杜甫而又不模仿杜甫的诗。他擅长行书、草书,楷书也自成一家。与张耒、晁补之、秦观都游学于苏轼门下,天下称为四学士。而黄庭坚对于文章尤长于诗,四川和江西的有德君子都以黄庭坚配享苏轼,并称“苏黄”。苏轼做侍从官时,曾举荐黄庭坚代替自己,推荐词中有“瑰伟之文,妙绝当世;孝友之行,追配古人”的话,他看重黄庭坚竞到了这种地步。起初,黄庭坚游皖的山谷寺、石牛洞,喜欢该地方林泉优美,予是自号为山谷道人。

黄庭坚砥柱铭书法评价

黄庭坚在上溯晋唐、学习前人经典书法时,对其影响最大的,莫过于苏轼,甚至可以说黄庭坚的手札小行书在很大程度上是学苏轼的。黄庭坚作为游于苏门的四学士之一,不能不受苏轼书风的影响。这些影响,我们从这幅《砥柱铭》中窥见。

黄庭坚草书的成熟还得益于其书外功的参悟。除其上述“于燹道舟中,观长年荡桨,群丁拔棹,乃觉少进,喜之所得,辄得用笔”外,他还有一段自道可说明因缘:“余寓居开元寺夕怡思堂.坐见江山。每于此中作草,似得江山之助。然颠长史、狂僧皆倚而通神入妙。余不饮酒,忽五十年,虽欲善其事,而器不利,行笔处,时时蹇蹶,计遂不得复如醉时书也。”张旭、怀素作草皆以醉酒进入非理性忘我迷狂状态,纵笼挥洒,往往变幻莫测、出神入化。

12年6月3日,经过近70轮竞价,中国艺术品拍卖成交价的世界纪录首次在国内诞生―北宋黄庭坚书法《砥柱铭》卷以3.9亿元落槌,加上12%的佣金,总成交价达到了4.368亿元。这一成交价远远超过了2005年伦敦佳士得拍卖会上《元青花鬼谷下山图罐》创造的约2.3亿元中国艺术品成交纪录。

黄庭坚《砥柱铭》,是散落民间的最重要的黄庭坚书法瑰宝。这件作品长达9米,上书黄庭坚本人最为推崇的唐代宰相魏征的《砥柱铭》,全文600余字,可谓字字珠玑。《砥柱铭》曾被南宋权相贾似道巧取豪夺而入贾府,明清两代则经项元汴等数位大家历藏,后从广东流入日本,为日本有邻馆收藏。

这件手卷因为文字内容、书法风格等方面与黄庭坚其他作品存在差异,早在乾隆时期曾经被认为是赝品,有诸多猜疑。经台北故宫博物院指导委员、台南大学艺术史研究所博硕士导师傅申先生研究,最终确定为黄庭坚的真迹,而且是黄庭坚书风转换期的真迹,他还为此卷专门书写了一份近两万字的研究报告。

前前后后的迷离身世,和作品本身极高的艺术欣赏和研究价值,成就了4亿元天价。

《砥柱铭》全文:

维十有一年,皇帝御天下之十二载也。道被域中,威加海外;六和同軓(轨),八荒有截;功成名定,时和岁阜。越二月,东巡狩至于洛邑,肆觐礼毕,玉銮旋轸;度崤函之险,践分陕之地;缅维列圣,降望大河;砥柱之峰桀立,大禹之庙斯在;冕弁端委,远契刘子;禹无闲然,玄符仲尼之叹,皇情乃睠,载怀仰止。爰命有司勒铭兹石祝之,其词曰:大哉伯禹!水土是职;挂冠莫顾,过门不息;让德夔龙,推功益稷;栉风沐雨,卑宫菲食;汤汤方割,襄陵伊始;事极名正,图穷地里;兴利除害,为纲为纪;寝庙为新,盛德必祀;傍临砥柱,北眺龙门;茫茫旧迹,浩浩长源;勒斯铭以纪绩,与山河而永存!魏公有爱君之仁,有责难之义。其智足以经世,其德足以服物,平生欣慕焉。时为好学者书之,忘其文之工拙,我但见其妩媚者也。吾友杨明州,知经术,能诗,喜属文,吏干公家如己事。持身清洁,不以谀言以奉于上智;亦不以骄慢以诳于下愚。可告以郑公之事业者也。或者谓:世道极颓,吾心如砥柱。夫世道交丧,若水上之浮沤;既不可以为人之师表,又不可以为人臣之优则。砥柱之文座傍,并得两师焉。虽然,持砥柱之节以奉身;上智之所喜悦,下愚之所畏惧。明州亦安能病此而改节哉

黄庭坚书法地位

黄庭坚是中国书法史近一千年最伟大的书法家之一。作为宋代四大书家之一,他书法形式之丰富、水平之高超、思想之深刻和对中国书法史的影响,是值得大书特书的。

2012年底,中国书协学术委员、首届“中国书法兰亭奖”得主黄君策划并主编的《黄庭坚书法全集》由江西美术出版社和江西教育出版社联合出版,书法界及学术界好评如潮,傅璇琮、何西来、水赉佑等专家一致推重此书为一部具有里程碑意义的文化典籍,对当代书法的发展与进步具有重大的意义。

此书网罗天下资料,对作品精确考证、鉴定和分类及全面深入研究。该书为八开本,五大册,共1800多页,收入作品共计208件,其中真迹120件(含墨迹39件,碑帖拓本81件),绝大多数为第一次结集公开出版。全书共配有70多万字的相关研究资料,包括《黄庭坚书法年表》、《黄庭坚书论辑录》等最新研究成果和资料。

黄庭坚对于笔画质感是有讲究的。其曾言“蔡君谟似古人笔圆”“东坡少时,规模徐会稽,笔圆而姿媚有余”,我们注意到,黄庭坚认为“笔圆”有古意,“笔圆”显姿媚。而倪瓒《云林集》载:“(坡)公之书……圆活遒媚,似颜鲁公”。说到颜真卿,黄庭坚又在其《书扇》诗中提到:“鲁公笔法屋漏雨,未减右军锥画沙。”而这屋漏痕的笔法,即笔锋在笔画中行,使笔画一直表现出圆转有力,如雨水顺着房屋漏顶沿着不甚光滑的墙壁蜿蜒留下的样子,这就是黄庭坚所谓的“笔圆”。因颜真卿幼承家学,对古文篆籀都很有研究,使得其楷行草书中融入古文字的圆转浓密的笔法。又如张旭曾说:“锥画沙,使其藏锋,画乃沉着。”起收笔藏锋,才能力藏其中。而高执笔,使得掌虚指实,有利于手腕的挥运,更有利于写出圆转的笔画。回望黄庭坚的《李白忆旧游草书卷》,其中的“战栗”笔法,裹锋逆势对抗纸的摩擦就十分鲜明的体现出了颜真卿体悟的“屋漏痕”的笔法,而笔画起收处较多使用藏锋,而且因其运笔速度较慢,所以使得笔画较为饱满而气足。而这些都可以看出黄庭坚真正领悟到草书与“蝌蚪、篆、隶同法同意”。

纵观魏晋唐代书法,除中唐因承帝意而尚雍容厚重的书风之外,其他书风大多为“书贵瘦硬方通神”,而黄庭坚对于二王、初唐及颜柳的瘦劲挺拔的书风大加赞扬而推崇,故其本人的书法也是偏瘦硬一路。所以他对于瘦硬的书风还是很认同的并且书写出来的字也如瘦铁一般的刚健有力。

黄庭坚简介

黄庭坚(1045年-1105年),字鲁直,号山谷道人,晚号涪翁,洪州分宁(今江西修水县)人。北宋知名诗人,乃江西诗派祖师。书法亦能树格,为宋四家之一。英宗治平四年(1067)进士。历官叶县尉、北京国子监教授、校书郎、著作佐郎、秘书丞、涪州别驾、黔州安置等。庭坚笃信佛教,亦慕道教,事亲颇孝,虽居官,却自为亲洗涤便器,亦为二十四孝之一。英宗治平四年(1067)进士。历官叶县尉、北京国子监教授、校书郎、著作佐郎、秘书丞、涪州别驾、黔州安置等。黄庭坚为苏门四学士之一,是江西诗派的开山祖师,生前与苏轼齐名。世称苏黄。著有《山谷词》。

谈黄庭坚的书法特点

黄庭坚在草书上取得的成就是宋代最高的。但是其行书的风格明显且面貌多样,尤其是大字行书作品在宋代也是独一无二的。黄庭坚的书法特点又是怎样的呢

1.学古创新

由于宋代“尚意”书风盛行,尚意支配下的个人抒情为主产生下的个性、人品对书法作品影响很大,对书法创作的影响起到了决定性作用。黄庭坚极具个性的书法创新在北宋书法独树一帜。黄的老师苏东坡不仅重人品而且在书法创作上提出“不践古人”曾云:“吾书虽不甚佳,然自出新意不践古人,是一快也”。作为苏门四士之一的黄庭坚对苏东坡的这个口号加以阐发,在实际创作上更出新意,创出比其老师苏东坡更具新意的书法作品。他曾言:“随人作计终后人,自成一家始逼真。”这是他在诗学、书学上的典型的创新精神。他强调创意,主张“读万卷书,行万里路。”博古创新,《宋史?本传》称:“山谷善草书,楷法亦自成一家。”

2.高古自然

黄庭坚书法追求高古的同时,将个人的性格、感情、才气等主观的要素都化为客观的表现,使客观境界代替主观达到物我融合的境界,即所谓“天人合一,一一自然”。他的书法常以“韵”来体现其纯朴平淡的“自然”,代表其“超逸绝世”的境界。他学古而不泥古,崇古而出古,依靠自己对书法上不同常人的理解,结合自己的个人性格、才气、感情等特性,“学古而创新”,最后自成一家,将“自成一家”的“创新”化为“自然”,达到书法境界最为高尚的一种理想程度。

草书作品

黄庭坚于草书用功尤勤,取法亦广。先从小草入手,钟繇、王羲之、张芝、智永无不涉足。后他又倾心狂草,黄庭坚于草书是竭力反对“弄笔左右残绕”(《山谷提跋》)的造作之态,他同样追求自然,但他所追求的自然,既包含作书时的自然状态,又包含从生活、自然界的自然之理中获得的用笔之意。黄庭坚草书十分强调节奏韵律,注重笔法腕法,绫条沉着老辣,极富振荡感、立体感;在结字和章法上也有重大突破,形成独特风格――苍老跌宕。黄庭坚的狂草实乃是上承唐代张旭、怀素,下启明朝祝允明、王铎,是唐代之后传递狂草的重要黄庭坚的草书是随着他对草书认识的不断深化而发展的,这从他的作品中就可以看出来。

1.早期

《花气诗帖》为宋代书法家黄庭坚早期所作。这件书作无款印,原是元�二年(1087)附在寄扬州友人王巩二诗之后,今已单独成一帖。草书,纸本,纵30.7厘米,横43.2厘米,台北故宫博物院藏。

这篇字用笔顿挫分明,遒劲雅健,墨色浓枯变化相当自然。但作此书时,但用笔生硬,少圆转,结字缺乏生动,似乎尚未见到怀素《自叙帖》。还没形成驰毫骤墨,飞舞盘旋,谲怪恍惚的风格。值得注意的是“诗”字右旁写成“寸”,与“讨”字不分,这在草书中是不多见的。山谷素善雅谑,是否怪王诜一再送花催讨诗作,所以故意写成这样相戏?整幅字妙趣横生,是一件难得的小品。前面原有识语,说:“王晋卿(诜)数送诗来索和,老�不喜作,此曹狡猾,又频送花来促诗,戏答。”诗中说:你送来的花香气袭人,彷佛使平日修行禅定的功夫都被扰乱了,但我毕竟已过了中年,今春欲写诗,思路艰涩,像在逆水的滩头行船一样。可知原诗是为王诜所作,确实有开玩笑的意思。

2.中期

《杜甫寄贺兰诗》帖,黄庭坚书,纸本,草书,纵34.7 c横69.6c北京故宫藏故宫博物院藏。

该帖系《宋元宝翰》册中的一开。笔法圆劲,笔势连绵,如龙蛇飞舞,达到心手两忘的境界。尾“寄贺兰�”四字写作行楷书,矫拔精健,与前草书诗文的飞动气势相映生辉。虽短短八行,却是黄庭坚的草书佳作。此诗帖与藏于台北故宫博物院的黄庭坚《花气诗》帖堪称双美。《吴氏书画记》卷五、《平生壮观》卷二、《石渠宝笈初编》卷二著录。

3.晚期

独看黄庭坚的每个字,都不是正的,都东倒西歪,但正是这种歪,使字型有一种跌宕的节奏。他的很多字写得很内敛,向里缩,但由于每个字重心的变化,有摇荡的动感,有一个跌宕的整体,内敛的字不但不拘谨,反而显得很舒展。黄庭坚的用笔好像很随意,但通篇看来,字很精美。产生的原因是用笔的自如。黄庭坚非常随意的使用笔尖,正如苏轼所说的“点画信手烦推求”。方笔极少,直笔极少,遇到转折的地方,绝大部分都是旋转而过。尽管圆笔多,但笔画的圆都是不规则的,在黄庭坚这里,所有的圆弧都是不光滑的,不规则的。下笔直率,有落纸即行的掠笔,有落纸轻按的带笔,有重按的蹲笔,很少有回锋入笔。黄庭坚的行笔比较慢,所以不需要回锋以蓄其势。用笔很轻,没有剑拔弩张的笔画。章法是疏朗的,用笔是轻松的,线条是匀净的,节奏是自然的。黄庭坚的《廉颇蔺相如列传》仿佛是一支悠扬而婉转的小夜曲,静静地读一遍,神清气爽。

3.行书风格

黄庭坚行书作品的风格主要表现为以信札为主的小字行书和以《松风阁》诗帖为主的大字行书两两类。

(1)信札为主的小字行书风格。以信札为主的小字行书,黄庭坚的信札风格主要受苏轼的行书风格影响;代表作有《致立之承奉足下帖》《致天民知命大主簿尺牍》《承惠帖》《致明叔少府帖》《致云夫七弟尺牍》《致无咎通判学士帖》《致景道十七使君帖》《致公蕴知县尺牍》《苦笋帖》《当阳帖》等。

苏轼是黄庭坚是的老师,黄庭坚与秦观、张耒、晁补之并称为“苏门四学士”。苏轼是当时文坛的领袖,又是“尚意”书风的领导者。其书法风格对当时的书坛有深远的影响。黄庭坚书法受苏轼影响是必然的。苏轼曾云:“黄鲁直学吾书,辄以书名于时,好事者争以精纸妙墨求之,常携古锦囊,满中皆是物也。一日见过,探之,得承晏墨半挺。鲁直甚惜之曰:‘群儿贱家鸡,嗜野鹜。遂夺之,此墨是也。’”

由此我们可以看出黄庭坚对苏轼书法的学习几近于逼真的程度。这种相似的风格在其信札中得到较为全面的展现。我们从《致立之承奉足下帖》《致公蕴知县尺牍》《致云夫七弟尺牍》等作品中便可以看出来。在用笔上,对苏轼典型偃笔特点的应用充分。结字上轻左重右,体势宽博。其中的个别字和苏轼的结体完全相同。

这种风格在黄庭坚后期的信札中逐渐减弱,在运笔上加入带有自己特点的用笔特征。结字也从宽博而变得修长。但苏轼的影子依然存在。

(2)以《松风阁》诗帖为主的大字行书风格。大字行书在风格上受《瘗鹤铭》摩崖石刻影响。这种大字行书和同时代的其他书法家风格迥异,代表了黄庭坚的行书最高成就。代表作有《松风阁》《名瓒诗后题卷》《赠张大同卷跋尾》《黄州寒食诗帖跋》《经伏波神祠诗卷》《寒山子庞居士诗卷》《诸上座帖跋尾》《诗送四十九侄帖》《砥柱铭》《发愿文》《瘗鹤铭》刻于南朝·梁 ( 传 ) 天监十三年 (514年 ),由南北朝时期隐士华阳真逸所书。后又传为王羲之书,或为陶弘景书。黄庭坚在书论中多次提及《瘗鹤铭》如:“顷见京口断崖中《瘗鹤铭》大字,右军书,其胜处乃不可名貌……若《瘗鹤铭》段为右军书,端使人不疑。如欧、薛、颜、柳数公书,然才得《瘗鹤铭》仿佛耳。唯鲁公《送开府碑》廋健清拔在四、五间。”“东坡云:‘大字难于结密而无间,小字难于宽绰而有馀。’此系确论也,余常申之曰:‘结密而无间,《瘗鹤铭》近之;宽绰而有馀,《兰亭》近之。’”

黄庭坚的书法特点

黄庭坚,字鲁直,自号山谷道人,洪州分宁(今江西修水)人,世称“黄山谷”,晚号涪翁。生于宋庆历五年(公元1045年)卒于崇宁四年(公元1105年)北宋诗人、书法家。诗学杜甫而自成一家,苏轼喜欢他的文章,以为超轶绝世,与张耒、晁补之、秦观俱游于苏轼门下,天下称为“苏门四学士”,为江西诗派之宗。著有《山谷集》。 书法以侧险取,纵横其掘,行、草、楷书形成自己的风格,是北宋书法的代表人物,与苏轼并称“苏黄”。

黄庭坚一生仕途坎坷,屡次被贬。英宗治平四年(1067)进士。历官叶县尉、北京国子监教授、校书郎、著作佐郎、秘书丞、涪州别驾、黔州安置等。哲宗立,召为校书郎、《神宗实录》 检讨官。后擢起居舍人。绍圣初,新党谓其修史“多诬”,贬涪州(今重庆涪陵)别驾,旋迁戎州(今四川宜宾),安置黔州等地。徽宗初,羁管宜州卒。宋英宗治平四年进士,绍圣初以校书郎坐修《神宗实录》失实被贬职,后来新党执政,屡遭贬,死于宜州(今广西宜山)贬所。

元符元年(公元1098)黄庭坚的外兄张向奏请朝廷为僻亲嫌,应迁黄庭坚于戎州安置。黄庭坚三月离开贵州,顺乌江抵涪陵,再溯江西行,六月至戎州。戎州便是今天四川省宜宾市地区,这是的他把自己比作一个“身如槁木,心如死灰的老和尚”这与他的屡受贬嘀深受打击,环境恶劣的原因有关。

在戎州(今宜宾)这段时间里,他游遍山水,在戎州地区留下不少的石刻,其中以流杯池为最。那里所存的石刻是宜宾地区最多,较为完整的石刻积聚地。 这样一段文字描述宜宾流杯池:“宜宾市郊之北,有崔科山(也名天柱山)横亘之际。山下,一巨石中开,形成天然峡谷,谷深20余米,谷底有清泉缓缓流出,绕谷底没入石中,为一天然奇观。北宋元符元年,大诗人、大书法家黄庭坚居戎州时,仿王羲之《兰亭集序》中“流觞曲水” 意境,于此凿石饮水为池,曰'流杯池’。” 这就是宜宾流杯池。

自宋以来,后人为纪念黄庭坚,相继在流杯池周围修建了“涪翁亭”、“涪翁楼”、“山谷祠”、“吊黄楼”等建筑。涪翁楼是昔曰黄庭坚读书会友、挥毫泼墨之地,在此留下了《苦笋赋》、《荔枝绿颂》等华章传于后世。而《苦笋赋》以其俊美的行书字体格外的引人注目。此石刻字帖为行书字体,整篇字帖矫健洒脱,刚柔相济,行气揖让穿插颇具韵味。同时这块石刻同时也蕴含了颜真卿的结体,张旭、怀素的刚劲,也有黄庭坚自己的特点。这篇字帖结体上内紧外松纵横逸出点画起伏跌宕,汪洋恣肆,字体开张充满意适,笔法瘦劲。

从他的一句话里便可知道:“学草书三十余年,初以周越为师,过二十年抖擞,俗气不脱,晚得苏才翁、子美书观之,乃得古人笔意,其后又得张长吏、怀素高闲墨迹,乃窥笔法之妙。”黄庭坚书法的结体是从颜真卿处得来,中宫收紧,由中心向外辐射状,纵伸横逸,如荡桨,如撑舟,气魄宏大,器宇轩昂,其个性十分显著,黄庭坚结合他们各自特点吸收,便独创一体——黄体。流杯池的《苦笋赋》,虽经后人维护刻画,但它却并没有失去黄庭坚书法的特点:刚柔相济,气势浑厚。它的字体之间充分体现了黄庭坚书法的基本特点,其字写得藏锋护尾,纵横奇崛,较长的笔画波势比较明显。由于黄庭坚善于把握字的松紧,因此形成了中宫收缩四周放射的特殊形式,可称为辐射式书体。

《苦笋赋》与他在黄州写的《黄州寒食卷跋》书法上相比存在有形似性,但却有着不同的特点,与《黄州寒食卷跋》相比,流杯池的《苦笋赋》在字体上比较收缩,比较清秀,但仍不失那种纵横奇崛的特点。在排版上没有《黄州寒食卷跋》那么变化无穷,曲尽妙意。《苦笋赋》不像《花气诗贴》那么豪放,那么洋洋洒洒,不像《黄州寒食卷跋》那么变化无穷,曲尽妙意,却有《花气诗贴》那种自然包笔有骨,沉着有力。同时也有《黄州寒食卷跋》那种其侧中求平衡,与倾斜中见稳定。集合两字贴的特点,同时也蕴含了自身的特点的《苦笋赋》堪称黄庭坚行书的佳作。

其书法初以宋代周越为师,后来受到颜真卿、怀素、杨凝式等人的影响,又受到焦山《瘗鹤铭》书体的启发,行草书形成自己的风格。他自己说:"余学草书三十余年,初以周越为师,故二十年抖擞俗气不脱。晚得苏才翁(舜钦)子美书观之,乃得古人笔意。其后又得张长史、怀素、高闲墨迹,乃窥笔法之妙。” 他的行书,如《松风阁》,《苏轼寒食诗跋》,用笔如明代冯班《钝吟杂录》所讲:“笔从画中起,回笔至左顿腕,实画至右住处,却又跳转,正如阵云之遇风,往而却回也。”他的起笔处欲右先左,由画中藏锋逆入至左顿笔,然后平出,

黄庭坚书法成就

黄庭坚书法初以宋代周越为师,后来受到颜真卿、怀素、杨凝式等人的影响,又受到焦山《瘗鹤铭》书体的启发,行草书形成自己的风格。黄庭坚大字行书凝练有力,结构奇特,几乎每一字都有一些夸张的长画,并尽力送出,形成中宫紧收、四缘发散的崭新结字方法,对后世产生很大影响。在结构上明显受到怀素的影响,但行笔曲折顿挫,则与怀素节奏完全不同。在他以前,圆转、流畅是草书的基调,而黄庭坚的草书单字结构奇险,章法富有创造性,经常运用移位的方法打破单字之间的界限,使线条形成新的组合,节奏变化强烈,因此具有特殊的魅力,成为北宋书坛杰出的代表,与苏轼成为一代书风的开拓者。后人所谓宋代书法尚意,就是针对他们在运笔、结构等方面更变古法,追求书法的意境、情趣而言的。黄庭坚与苏轼、米芾、蔡襄等被称为宋四家。

黄庭坚对书法艺术发表了一些重要的见解,大都散见于《山谷集》中。他反对食古不化,强调从精神上对优秀传统的继承,强调个性创造;注重心灵、气质对书法创作的影响;在风格上,反对工巧,强调生拙。这些思想,都可以与他的创作相印证。

流传黄庭坚的书法,小字行书以《婴香方》、《王长者墓志稿》、《泸南诗老史翊正墓志稿》等为代表,书法圆转流畅,沉静典雅。大字行书有《苏轼黄州寒食诗卷跋》、《伏波神祠字卷》、《松风阁诗》等,都是笔画遒劲郁拔,而神闲意秾,表现出黄书的特色。草书有《李白忆旧游诗卷》、《诸上座帖》等,结字雄放瑰奇,笔势飘动隽逸,在继承怀素一派草书中,表现出黄书的独特面貌。此外黄庭坚的书法还有《伯夷叔齐墓碑》、《狄梁公碑》、《游青原山诗》、《龙王庙记》、《题中兴颂后》等。

用笔如冯班《钝吟杂录》所讲:“笔从画中起,回笔至左顿腕,实画至右住处,却又跳转,正如阵云之遇风,往而却回也。”他的起笔处欲右先左,由画中藏锋逆入至左顿笔,然后平出,无平不陂,下笔着意变化,收笔处回锋藏颖,以“画竹法作书”给人以沉着痛快的感觉。其结体从颜鲁公《八关斋会报得记》来,中宫收紧,由中心向外作辐射状,纵伸横逸,如荡桨,如撑舟,气魄宏大,气宇轩昂,其个性特点十分显著。

《经伏波神祠诗》,行书墨迹,纸本,46行,每行字数不一,共477字。原迹现在日本。此诗帖,洋洋数十行,挥洒自如,笔笔精到,气势开张,结体舒展,范成大评“山谷晚年书法大成,如此帖毫发无遗恨矣,心手调合,笔墨又如人意。”此帖正是一种心平气和的境况下的经意之作,具有黄庭坚书法艺术的特点,是黄庭坚晚年的得意之作。

黄庭坚的简介

黄庭坚(1045—1105),字鲁直,号山谷道人,晚号涪翁,黔安居士,八桂老人。北宋诗人,书法家。修水县人。其父黄庶(字亚父)庆历二年(1042)进士,仕不得志,遂刻意于文词,作诗学杜甫,有《伐檀集》传世。舅父李常(字公择)也是一位诗人兼藏书家。使黄庭坚从小生长在文学空气浓厚的书香家庭。

黄庭坚自幼聪颖异常,五岁能背诵五经,七岁写过一首《牧童诗》:“骑牛远远过前村,吹笛风斜隔岸闻。多少长安名利客,机关用尽不如君。”因此黄庶非常喜爱这个孩子。舅父有时亦来黄家,随便从书架上取书一本查问庭坚,他能对答如流。李常为之惊奇,称他有“一日千里之功。”

嘉佑三年(1058年),其父黄庶在康州(今广东省德庆县)任上逝世。由于家境不太富裕,黄庭坚才十五岁,遂跟着舅父李常到淮南游学。嘉佑六年,他在扬州(今江苏省扬州市)认识诗人孙觉(字莘老)。孙觉推崇杜甫,认为杜甫的《北征》诗胜过韩愈的《南山》诗。而另一诗人王平甫却认为《南山》诗比《北征》诗好,两人反复争论,都不能说服对方,时值庭坚在座,两位老人征求他的意见,他说:“若论工巧,《北征》不及《南山》。若书一代之事,以与《国风》、《雅》、《颂》相为表里,则《北征》不可无,而《南山》虽不作,未害也。“(范温《潜溪诗眼》)当时庭坚仅十七岁,而他一席之言,使两位前辈心服口服,结束一场争论。从此,孙觉非常赞美这位聪颖少年,后来就把自已的女儿兰溪许配给他。

嘉佑八年,黄庭坚首次参加省试,当时传说他中了解元,住在一起的考生设宴庆贺。正在饮酒间,忽然有一仆人闯了进来告诉大家:这里有三个人考中了,而他不在其内。席上落第者纷纷散去,而庭坚仍若无其事,自饮其酒,饮罢,又与大家一同看榜,毫无沮丧的神色。英宗治平三年(1066年),黄庭坚再次参加省试。诗题是《野无遗贤》,主考李洵看到他试卷中的“渭水空藏月,传岩深锁烟”,不禁拍案叫好。说黄庭坚“不特此诗文理冠场,他日有诗名满天下。”就此中了第一名。第二年春天,再到汴京(今河南省开封市)参加礼部考试,中了三甲进士,登上仕途。初任余干县主簿,后调汝州叶县(今河南省叶县)县尉,途中写了一首《冲雪宿新寨不乐》诗:县北县南河日了,又来新寨解征鞍。山衔斗柄三星没,雪共月明千里寒。小吏有时须束带,故入频问不休官,江南长尽梢云所,归及春风斩竿竿。”抒发开始走向仕途,对小吏生涯郁郁不乐的心情。熙宁五年(1072年),诏举四京学官,庭坚考得优等,被任为北京(今河北省大名县)国子监教授。当时留守北京的大老文彦博很器重他的才学,在他任满之后,又留他再任,一直在北京度过了七年。七年中,他致力于诗歌创作,在艺术技巧上有较大的提高。元丰元年(1078年)庭坚作了二首古风,投书给当时任徐州的太守苏轼,以表示仰慕之意。苏轼读其诗,认为“超绝尘,独立万物之表,驭风骑气,以为造物者游,非今世所有也。”由是诗名大震,两位大诗人也从此结下至死不逾的友谊。

神宗即位后,于熙宁三年(1070年),任王安石为宰相,开始实行新法。但是,新法一开始就遭到以司马光为首的保守派猛烈反对。后来新旧两党斗争愈演愈烈,革新和保守的斗争逐渐蜕化成官僚集团之间的争权夺利,一直延续到北宋灭亡。在这场斗争中,黄庭坚站在旧党一边,他很尊敬司马光和苏轼兄弟。司马光逝世后,他作诗追挽:“毁誉盖棺了,于今名实尊。哀荣有亡命,终始酌民言。蝉冕三公府,深衣独乐园。公元两无累,忧国爱元元。”(《司马文正公挽词四首》之四)但是,他也很尊敬王安石的人品:“然余尝观其风度,真视富贵如浮云,不溺于财利酒色,一世之伟人也。”(《跋王荆公禅简》)他虽然没有积极参加这场斗争,但他的一生一直卷在斗争的旋涡里。

黄庭坚书法

黄庭坚草书长卷赏析《李白忆旧游·寄谯郡元参军诗卷》纸本,37×392.5c凡52行,346字。书于崇宇三年(1104年)左右。据明代书画家沈周考定此卷为黄庭坚在绍圣年间(公元1094-1098年)被贬黔中后所书,是他晚年的草书代表作。

钤有“秘府珍玩”、“机暇珍赏”、“北燕张氏珍藏”、“容斋清玩”等印记。乾隆时入内府,后被溥仪售出,流入日本。《珊瑚网》、《书画记》、《式古堂书画汇考》、《石渠宝笈续编》等著录。清道光间曾据摹本刻石,有单拓本传世。现藏日本京都藤井有邻馆。

宋 黄庭坚 《次韵叔父帖》行书<三希堂刻本。《次韵叔父帖》全称《次韵叔父夷仲送夏君玉赴零陵主簿》,《豫章黄先生文集.外集卷三》有载,约书于元丰三年(1080年)。刻入《御刻三希堂石渠宝笈法帖》。>

黄庭坚书法代表作

黄庭坚的书法成就很高,所写书法都是精品,那么他的名作朋友们有看过多少呢

黄庭坚《致明致步少府同年尺牍》,亦称《尺牍》、《明叔少府》,行书,纸本,信札一通。纵28.8厘米,横17.5厘米。

释文:庭坚顿首。承见谕。早当过此。延伫甚久。何以不至耶。雪寒。安胜否。大轴今送。然勿多示人。或不解此意。亦来索。匠石斫鼻。则坐困矣。庭坚顿首。明叔少府同年家。

黄庭坚《山预帖》,行书,纸本,31.2×26.8c凡6行,84字。书于建中靖国元年(1101年)四、五月间。钤有明内府稽察司半印、“张应申印”、“清鉴堂图书印”、“笪重光印”等印记。《石渠宝笈初编》、《故宫书画录》等著录。《清鉴堂帖》、《御刻三希堂石渠宝笈法帖》、《谷园摹古法帖》、《宋黄文节公法书》等收录。现藏台北故宫博物院。

黄庭坚《君宜帖》,纸本,行书,纵26.9厘米,横37.7厘米。

此帖是黄山谷写给友人德舆的便札,告知其病酒之事。该帖因系酒后“大醉”,一宿“未醒”之时所书,所以笔画与平时有别,颇显颤抖衰颓,间有残破处,显得精神稍逊,但字间紧凑,行间宽松,欹侧之势,依然是黄书本色。

鉴藏印记:“洞印”(朱文半印)、“吴廷”(朱文)、“项子长父鉴定”(朱文)、“吴惇宽粟仲审定考藏”(朱文)、“王延世印”(半朱半白文)、“安仪周家珍藏”(朱文)、“心赏”(朱文葫芦印)、“石墨书楼”(朱文)、“江德量鉴藏印”(朱文)等。

历代著录:《墨缘汇观》、《壮陶阁书画录》。