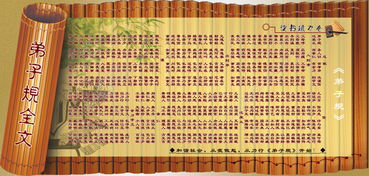

弟子规全篇文章

弟子规信篇读后感

最近,拜读了清代用家李毓秀的作品《弟子规》,这本书全文不过360句,计1080字,其基本内容,是融合古代圣贤对青少年学生的训诫,教诲青少年如何走好人生的第一步。《弟子规》先后有序地讲解了学童们孝敬父母、关爱兄弟、修身养性、为人处世、读书求学的生活基础规范。这本书分为入则孝、处则弟、谨篇、信篇、泛爱众、亲仁和余力学文。

细细品味后茅塞顿开,平时里对人生的点滴感悟都在圣贤的教诲中有明确的答案,字里行间充满着人性的真正体现。

在弟子规第四课“信”,我知道了能实践诺言,便是守信;不能实践诺言,无论是出自不得已,还是故意食言,都违反了做人的基本要求和处世的基本原则。

母亲履行的责任像奏多情的细雨,润物细无声;父亲实践的责任像冬天狂舞的雪,寒面净心田。

父母永远的付出,不曾为回报等待,一心守候,只为子女成材。

我学了《弟子规·信》后,懂得了要做一个诚实、诚信的人。如果一个不诚信的人,在人生的道路上跌跌撞撞行走,最后付出的代价也是很大的。

弟子规入则孝篇有感

在老师的指导下略读了一下《弟子规》,感触颇深。

《弟子规》是仅次于《三字经》讲述人生道理的三字真言。它是清代的一个秀才写的。写的灵感,应该是来自于《论语》。开篇“总叙”便是论语中的“学而篇”。“总叙”是全篇的中心,简单介绍总结了一下《弟子规》讲述的东西:“弟子规,圣人训,首孝弟,次谨言,泛爱众,而亲仁,有余力,则学文。”其它的我们不加叙述,单单来说一下“孝”。这是留给我印象最深的了。

“百善孝为先”,“孝”指的是对于父母的态度。在《弟子规》中的位置是“入则孝”。也就是进家要孝顺父母。其中的内容有:“父母呼,应勿缓,父母命,行勿懒,父母教,须敬听,父母责,须顺承,冬则温,夏则凊,晨则省,昏则定,出必告。”意思指父母呼唤,应及时回答,不要慢吞吞的很久才应答,父母有事交代,要立刻动身去做,不可拖延或推辞偷懒。父母教导我们做人处事的道理,是为了我们好,应该恭敬的聆听。做错了事,父母责备教诫时,应当虚心接受,不可强词夺理,使父母亲生气、伤心。现在的儿女,对于这一点几乎是做不到的。特别是我们这段年龄,正处于叛逆期。叛逆期大多在十三到十八岁。因为心智还没有发展成熟,需要大人操心,但是又有了自己的想法,所以常常会忤逆大人,常常以自己的想法为中心。这个行为我并不能说是错误的。“经历过风雨,才能见彩虹。”有这样的一句话。虽然别人指出来的路可能是最便捷的路,但是只有我们自己尝试过,才能懂得自己最想要什么,自己做错了什么,才会记忆深刻。另一个行为我就极度反感了——顶嘴。这时候我应该要提到“入则孝”的最后两句——

“亲有过,谏使更,怡吾色,柔吾声,谏不入,悦复谏,号泣随,挞无怨。”意思是指:父母亲有过错的时候,应小心劝导改过向善,劝导时态度要诚恳,声音必须柔和,并且和颜悦色,如果父母不听规劝,要耐心等待,一有适当时机,例如父母情绪好转或是高兴的时候,再继续劝导;如果父母仍然不接受,甚至生气,此时我们虽难过得痛哭流涕,也要恳求父母改过,纵然遭遇到责打,也无怨无悔,以免陷父母于不义,使父母一错再错,铸成大错。对待父母,无论何时都应该温声细语。父母是人生中最重要的存在。无父母,则无我。何来人生?说起来,顶嘴真的是非常幼稚的行为,父母并不是你的敌人不是么

“反必面,居有常,业无变,事虽小,勿擅为,苟擅为,子道亏,物虽小,勿私藏,苟私藏,亲心伤,亲所好,力为具,亲所恶,谨为去,身有伤,贻亲忧,德有伤,贻亲羞,亲爱我,孝何难,亲憎我,孝方贤,亲有过。”下午回家之后,要将今天在外的情形告诉父母,向父母报平安,使老人家放心。外出离家时,须告诉父母要到那里去,回家后还要当面禀报父母回来了,让父母安心。平时起居作息,要保持正常有规律,做事有常规,不要任意改变,以免父母忧虑。纵然是小事,也不要任性,擅自作主,而不向父母禀告。如果任性而为,容易出错,就有损为人子女的本分,因此让父母担心,是不孝的行为。公物虽小,也不可以私自收藏占为己有。如果私藏,品德就有缺失,父母亲知道了一定很伤心。父母亲所喜好的东西,应该尽力去准备,父母所厌恶的事物,要小心谨慎的去除(包含自己的坏习惯)。要爱护自己的身体,不要使身体轻易受到伤害,让父母亲忧虑。要注重自己的品德修养,不可以做出伤风败德的事,使父母亲蒙受耻辱。当父母亲喜爱我们的时候,孝顺是很容易的事;当父母亲不喜欢我们,或者管教过于严厉的时候,我们一样孝顺,而且还能够自己反省检点,体会父母的心意,努力改过并且做得更好。事实上,无论是面对父母还是面对别人,就像是镜子一样,露出微笑,它也会微笑。在这里举两个例子吧。

一个是晋代的王祥。后母对他不好,经常在他父亲面前说他的不是,因此王祥失去了父亲的疼爱。后来一年冬天,继母朱氏生病想吃鲤鱼,但因天寒河水冰冻,无法捕捉,王祥便赤身卧于冰上,忽然间冰化开,从裂缝处跃出两尾鲤鱼,王祥喜极,持归供奉继母。从此,继母象变了一个人,对王祥非常好,王祥又去捉了几只黄雀让继母吃,继母病也好了。他的举动,在十里乡村传为佳话。人们都称赞王祥是人间少有的孝子。

一个是上过新闻的曹栋霞。父亲得了严重的尿毒症,昂贵的医药费让曹栋霞憔悴不已。每天都要照顾父亲,按摩、擦身、喂饭。但是曹栋霞从来都没有怨言。因为四年前为了曹栋霞上大学,父亲欠了别人不少钱,工作又苦又累,曹栋霞觉得,父亲病倒是自己的责任。她父亲决定要放弃治疗。她却不同意。同时也在犹豫,已经没有钱了。这时候红十字会听说了他们的事,召集募捐,成功捐赠了5000元现金。“有他们的关心,有大家的关心,我一定坚强的和爸爸看好病,一定会。”

或许你们觉得这些事离自己很遥远,但是我认为,孝心是从小事做起的。有人细心观察过吗?父母亲总是习惯性地把儿女喜欢吃的菜留下来,总是尽量帮助儿女做事,无论任何事。班主任曾经说过一个故事,关于两个家长为了儿女某一件事吵起来,最后赔了几千元草草了结,两个家长最后站在一起,颇有感慨地握手。这是不是对于儿女感情的共鸣

这里我要提提我的母亲了。

她是一位伟大的女性。我刚出生的时候,因为是女孩子,刚生出来,奶奶立即转身就走,然后跟我妈妈说:如果还要继续呆在他们家,那么就再生一个男孩子。我妈立即摇头了,如果她再生一个,那么我的地位将会是像下人一样的存在吧。那时候我妈还比较穷,离婚的时候什么都没有要,就要了我。生了我的第二天,我妈就挤公交车离开了医院,因为没有人照顾,把我送到了外婆家,过了两三年,为了让我能有更好的生活条件,她毅然来到了江南。从我记事起到十二岁,几乎都没有她的印象,只有每周一封风雨无阻的信和电话联系着我们。每年过节,她都会努力回来,为了车票和生活费,最高纪录是每天打了六份工,晚上只有两个小时睡眠,火车票永远买的是坐票。我在老家呆了有八七年,因为大地震,妈妈把我带到了这里生活。那时候我妈已经找到了合适的工作,混到了人事部部长的位置,她经常出差。有一次,妈妈的朋友告诉我,她出差了。直到三天后,他们才告诉我,我妈出车祸了,为了不让我担心,才故意骗我。我妈那年出过三次车祸,因为家离工作的地方太远,十字路口太多,她又常常加班。小学毕业,我以优异的成绩考上了常青藤实验中学——某私立学校,算是较好的,费用也很高。两年后,我开始失眠、头痛,我妈带我去上海检查,诊断为脑部严重供血不足和焦虑症,接下来的治疗,前三天就用掉三万,后来每月几乎五千左右的药物,而且没有任何医疗保险,也没有谁能帮我妈一把。我那时候心情不好,脾气也很差,每天都会发脾气,常常讽刺母亲,对母亲做出一些不可原谅的行为。那时候,我母亲的朋友劝她:放弃吧,不要管她了,你自己还单身,过好自己的日子就好了。妈妈坚持着:她会好的。我妈那时候常常顶着我发脾气摔东西的压力,平心静气和我沟通聊天。我恢复健康后问过我妈妈,有没有想过放弃,她老实回答:有。那一段时间,她的精神很不好,工作常常走神,爱美的她却几乎一下子老了十岁。

我觉得,我可能永远都无法做到像她那样爱我一样爱她,我能做的,只是尽量弥补我的过错。我与母亲的感情,是别人永远无法达到的程度。

细数我与母亲的事,恐怕写两页纸也写不完呵。

想到一句对情人说的话:幸好,我遇见了你。幸好,有你在。这句话套用在我身上却是意外地恰当。

渐渐地偏离了我要讲的主题。我想,我母亲做过的这些事,每个家长也会义无反顾地去做,因为“儿女是自己掉下来的一块肉”啊。血浓于水,这是斩不断的线。可有何时,这根线轻轻地让你的心颤动,勾起你内心那些陌生而又熟悉的情景

现在,你在做着什么呢?是否在为着人生奋斗?是否心中写着好好照顾父母的目标?子欲养而亲不待,莫等阴阳相隔,才垂首叹息,后悔终身。

《弟子规》“入则孝”篇解说

父母呼 应勿缓,在家中,父母叫唤我们时,应该一听到就立刻回答,不要慢吞吞的答应。父母命 行勿懒,父母有事要我们去做,要赶快行动,不要借故拖延,或者懒得去做。父母要我们学好而教导我们时 ,必须恭敬而不可随便,要将话听到心里。父母责 须顺承,我们犯错了,父母责备我们,应当顺从并且承担过失,不可忤逆他们,让他们伤心。

为人子女,冬天要留意父母亲穿的是否温暖,居处是否暖和。夏天,要考虑父母是否感到凉爽。每早起床,一定要看望父母亲,请问身体是否安好;傍晚回来了,也一定要向父母亲问安 。外出时,先告诉父母要到哪里去,回家以后,一定面见父母亲,让他们感到心安。日常生活起居作息有一定的秩序,而且对于所从事的事情,不随便改变 。

事情虽然很小,不要擅自做主而不禀告父母,假如任意而为,就有损于为人子女的本分,东西虽然很小,也不要背着父母,偷偷的私藏起来,被父母知道了,父母心里一定十分难过 。

父母亲所喜爱的东西,当子女的都应尽力准备 齐全,父母所厌恶的,都该小心排除。万一我们的身体受到伤害,一定会给父母亲带来忧愁,我们的品格有了缺失,会让父母亲感到羞辱、没有面子。

父母亲爱护子女,子女能孝顺父母亲,那是极其天然的事,这样的孝顺又有什么困难呢?如果父母亲讨厌我们,却还能够用心尽孝,那才算得是难能可贵。一般人 总认为,父母要对子女有所付出后,子女才要有行孝的义务,这和菜市场的讨价还价有什么两样呢

父母亲有了过失,当子女的一定要劝谏改正,而劝谏的时候,绝对不可板着面孔, 声色俱厉,脸色要温和愉悦,话语要柔顺平和。假如父母亲不接受我们的劝谏,那要等到父母高兴的时候再劝谏。若父母亲仍固执不听,有孝心的人不忍父母亲 陷于不义,甚至放声哭泣,来恳求父母改过,即使招父母亲责打也毫无怨言、

当父母亲有了疾病,熬好的汤药,做子女的一定要先尝尝,是否太凉或太热 。不分白天或夜晚,都有应该侍奉在父母身边,不可随意离开父母太远,在父母重病时,最需要有人照顾,尤其是自己的子女能在身边陪伴,照顾起居,是父母心中最感温暖与满足的。在父母临终病重之际,为人子女的我们, 岂能因为事业忙,或没有时间,而放弃这种机会呢

当父母不幸去世,必定要守丧三年,守丧期间,因为思念父母就常常悲伤哭泣起来,自己住的地方也改为简朴,并戒除喝酒、吃肉的生活享受。办理父母的丧事要依照礼仪,不可草率马虎,祭祀时要尽到诚意 。对待已经去逝的父母亲,要像对待父母生前一样的恭敬。

为什么要这样做呢?孔子说:“孩子生下来三年之久,才离开父母的怀抱,能够自己走自己吃,让父母稍稍松一口气,当子女的 ,我们在父母去逝后,为什么就不能在三年的丧期中时时刻刻想念父母,爱念父母呢?”人生在世父母与我们最亲,给我们的恩情也最重,努力学习侍奉父母的礼节, 把孝道当成一项大事业,用心经营,才能立足于天地之间。

父慈子孝,不一定让我们的家富裕有钱,不一定有花园别墅可以住,但是,孝行却可以建立天然和谐的 秩序,让我们活在安和乐逸的环境中。家,如果是一个人的堡垒,孝,就是堡垒下的基石。多一份孝心,家就多一份保障,让我们用孝行把家固若 金汤堡垒。

孝是德行根本,教育首重孝道。

读《弟子规》“信”篇有感

我们的祖国拥有五千年的悠久历史。许多经典诸如《论语》、《弟子规》、《史记》等文章传诵久远,寓意深刻。在这些经典文章中我最喜欢《弟子规》的“信”篇。

我们的祖国拥有五千年的悠久历史。许多经典诸如《论语》、《弟子规》、《史记》等文章传诵久远,寓意深刻。在这些经典文章中我最喜欢《弟子规》的“信”篇。

在“信”这一章,古人这样说:“凡出言,信为先。诈与妄,奚可焉。”这教育我们开口说话时,诚信为先。我们答应别人的事情,一定要遵守承诺。当我们没有能力做到的事不能随便答应。至于欺骗或花言巧语,我们更不能用来骗人。《弟子规》的“信”篇还教我们怎么说话:“说话多,不如少。惟其是,勿佞巧。奸巧语,秽污词,切戒之。”说话多不如说话少和好。说话要恰到好处,起到画龙点睛的作用,与此同时我们该说的就说不该说的就决对不能说。在我们跟他人交谈时,谈话的内容要实事求是、口齿清晰。不要听信花言巧语,因为这些话虽然好听却靠不住。奸诈取巧、下流肮脏以及无赖粗俗的语言,都尽量不要沾染。

有一天是星期五,而明天就是星期六了,我经过爸爸同意,邀请一位跟我关系比较好的同学来我家做客。他同意了,并且跟我说好,在我家早上8:00不见不散。

第二天,我早早的起了床,打开电视机,一边看着节目,一边吃着我准备好的零食,一边等待客人的到来。时间一分一秒地过去了,“怎么还不来?”我嘟囔了一句“也许因为路上堵车吧,应该马上就会到了。”我自我安慰道。光阴似箭,转眼间又过去一段时间,我打了一个哈气,抬起头漫不经心的扫了一眼钟:已经是9:30了!这是怎么回事?他不会不来了吧?不可能!最后我忐忑不安的拨通了他家的电话,在电话里我得知令我大吃一惊的消息:他去别的同学家玩了!令我忍无可忍的是,星期一,当我怒气冲冲的找他算账,他不仅不承认,还反咬我一口,只见他“彬彬有礼”的说道:“你并没有邀请我去你家玩,你这属于诽谤行为……”“什么?”我火冒三丈,结果他把我气的一个星期都没理他。

在《论语》中有一句话:“与朋友交言而有信。信近于义,言可复也。”表示人要遵守与别人的约定,不能失去信义。如果人人都像这位同学那样不守信誉,那么世界岂不是乱了套

诚信并不难做到:我心想。只要人人认真去做,那么诚信的世界离我们还会远吗

弟子规谨篇读后感

今天,我们学习了《弟子规—谨》,做为一名学生,我的读后感是:

在一切日常生活、言语、行为中,我们要小心谨慎,说话要讲信用。

“朝起早,衣眠迟”,我们作为一名学生,正要做到这样,因为早上和晚上是最适合我们复习和预习,俗话说的好:“一日之计在于晨,一年之计在于春”说的就是这个道理,但大多数人都没有这种习惯,当然我也不例外:每天晚上虽然很晚可睡,但并没有复习就直接睡觉,早上也像懒猪一样很迟才起床,刷牙洗脸就去读书,便没有预习,所以上课听起来比较难懂,成绩也慢慢下降。但学习“谨”后,我每天晚上做完家作便会复习这天所讲的课程。早上也会早点起来预习今天要讲的课程,因此上课听得懂,学习成绩自然就提高了。

“用人物,须明求,徜不问,即为偷,借人物,及时还,后有急,借不难”,在现实生活中,很多人认为这是没有必要的,但这件物品的主人又会怎样呢?他会拼命地找,如果这是一个很重要的物品,这样会让他感到伤心难过。借了别人的东西要及时归还,并且要爱惜使用,以后如果有急用,再借就不会难了。“好借好还,再借不难”,说的就是这个道理。

《弟子规》“信”篇简析

引导语:诚信是中华民族的传统美德,也是儒家伦理的重要内容,更是一个人安身立命的基础,《弟子规》作为一本儒家启蒙教育读本,更是将“信”作为一个独立的单元来编排。那么,《弟子规》“信”篇都讲了哪些内容呢?这本几百年前的启蒙小册子,对我们现代人又有哪些参考和帮助

凡出言 信为先 诈与妄 奚可焉

话说多 不如少 惟其是 勿佞巧

奸巧语 秽污词 市井气 切戒之

见未真 勿轻言 知未的 勿轻传

事非宜 勿轻诺 苟轻诺 进退错

凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊

《弟子规》在讲这个“信”的时候,首先要求你怎么说话。《弟子规》讲:“凡出言,信为先;诈与妄,奚可焉!”开口说话,首先要讲的就是诚信,巧言欺骗和胡言乱语,夸张、夸大怎么可以呢?《弟子规》在诚信部分刚开始就是要教大家注意,特别是孩子,你应该实事求是地说话。

“凡出言,信为先”,中国传统社会里把这句话和诚信结合起来的最有名的一个典故叫一诺千金。《弟子规》强调开口说话,诚信为先,也就是说君子一言既出,驷马难追。言必信,行必果。

古人认为,就诚信而言,天底下的人应该是同此心,心同此理的。伟大的德行会感动一切,如果以诚待人,以信待人,也会感动一切。

“或说多,不如少”,言多必失、祸从口出,因此说话不能太随便。假话全不说,真话不全说,在什么样的场合,采取一些什么样的话语方式,这是有讲究的,这就是语言表述的技巧问题。但是,有一个非常重要的原则:“惟其是,勿佞巧。”

说话真的是一门艺术,讲究分寸,但是对于这种度的把握,大人们都不见得能够做到,对于这些未成年的孩子们来说,又该怎么办呢?善意的谎言,孩子们到底要不要说

按照《弟子规》的要求,要“惟其是”。当道德学问和才艺不如他人时 ,应该自我督促努力赶上,至于穿的衣服和吃的饮食不如他人时,可以不用担心、郁闷。

听见 别人说我的过错就生气,称赞我就高兴,这样不好的朋友就会越来越多,真诚有益的朋友就不敢和我们在一起。如果听到别人称赞我先自我反省,生怕自己没有这些优点 ,只是空有虚名;当听到别人批评我的过错时,心里却欢喜接受,那么正直诚实的人就越喜欢和我们亲近。

不是有心故意做错的 ,称为过错;若是明知故犯的,便是罪恶。不小心犯了过错,能勇于改正就会越改越少,渐归于无过,如果故意掩盖过错,那反而又增加一项掩饰的罪过了。

“凡道字,重且舒;勿疾急,勿模糊。”你看,这已经关注到孩子们的咬字吐音,说话的时候应该口齿清楚,声音洪亮,发音舒缓,不要着急,也不要含糊其辞。这些非常细节的地方,往往是我们教育孩子的时候最容易忽视的。我们在教育孩子的时候,比较重视孩子是不是口齿伶俐,是不是语言快捷,是不是反应急速,但是别忘了,所有的快捷也好,口齿伶俐也好,都要有一个度。

你如何表达?如何表述?如何讲话?是诚信的第一部分和最基础的部分。

弟子规“信”篇解读

〈信〉

凡出言 信为先 诈与妄 奚可焉 话说多 不如少 惟其是 勿佞巧

奸巧语 秽污词 市井气 切戒之 见未真 勿轻言 知未的 勿轻传

事非宜 勿轻诺 茍轻诺 进退错 凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊

彼说长 此说短 不关己 莫闲管 见人善 即思齐 纵去远 以渐跻

见人恶 即内省 有则改 无加警 唯德学 唯才艺 不如人 当自砺

若衣服 若饮食 不如人 勿生戚 闻过怒 闻誉乐 损友来 益友却

闻誉恐 闻过欣 直谅士 渐相亲 无心非 名为错 有心非 名为恶

过能改 归于无 倘掩饰 增一辜

解读:

凡是开口说话,首先要讲究信用,欺诈不实的言语,在社会上可以永远行得通吗?话说得多不如说的少 ,凡事实实在在,不要讲些不合实际的花言巧语,另外,奸邪巧辩的言语,脏不雅的词句及无赖之徒通俗的口气,都要切实戒除掉。

还未看到事情的真相 ,不轻易发表意见,对于事情了解的不够清楚,不轻易传播出去,觉得事情不恰当,不要轻易答应,如果轻易答应就会使自己进退两难。谈吐说话要稳重而且舒畅 ,不要说得太快太急,或者说得字句模糊不清,让人听得不清楚或会错意。遇到别人谈论别人的是非好坏时,如果与已无关就不要多管闲事。

看见他人的优点行为 ,心中就升起向他看齐的好念头,虽然目前还差得很远,只要肯努力就能渐渐赶上。不论大善或小善,都要有思齐的信心和励行的勇气,小善切戒轻呼不 做,而行大善的机会来了也要及时把握,尽心尽力勉强而之。

看见他人犯了罪恶的时候 ,心里先反省自己,如果也犯同样的过错,就立刻改掉,如果没有就更加警觉不犯同样的过错。

当道德学问和才艺不如他人时 ,应该自我督促努力赶上,至于穿的衣服和吃的饮食不如他人时,可以不用担心、郁闷。

听见 别人说我的过错就生气,称赞我就高兴,这样不好的朋友就会越来越多,真诚有益的朋友就不敢和我们在一起。如果听到别人称赞我先自我反省,生怕自己没有这些优点 ,只是空有虚名;当听到别人批评我的过错时,心里却欢喜接受,那么正直诚实的人就越喜欢和我们亲近。

不是有心故意做错的 ,称为过错;若是明知故犯的,便是罪恶。不小心犯了过错,能勇于改正就会越改越少,渐归于无过,如果故意掩盖过错,那反而又增加一项掩饰的罪过了。

弟子规做人篇解读

《弟子规》总序讲:“弟子规,圣人训;首孝悌,次谨信;泛爱众,而亲仁;有余力,而学文。”其中,“孝悌、谨信、泛爱众、亲仁”讲的就是德育,是做人的根本道理。

在现实生活中,年少轻狂的我们或许曾为一点小事顶撞过父母,为一时的意见不一而大发肝火,为所谓的独立和自由任性过,安心享受着家人的照顾,却很少去回馈家人。

在工作中与同事相处时,有时因工作一忙而忽视了别人的感受,说话不是很柔和,“怡无色,柔无声”没有做到,和同事讨论问题,往往由于意见不统一,而急于表白自己的立场和观点,使声调不知不觉的提高了,等等。爱人者,人恒爱之,厚德载物,读了《弟子规》真是让人醍醐灌顶,如梦方醒。《弟子规》的训诫,做人之本是敦厚纯良之性。善待别人,便是善待自己,人人向善,社会自然就和谐了。

“父母呼,应勿缓,父母命,行勿懒,父母教,须敬听,父母责。”须顺承俗话说:百善孝为先。孝顺并不仅仅是逢年过节给父母送礼物,给点钱,更应该体现在生活中无微不至的关怀。而我们在实际生活中,由于工作节奏的加快和生活压力的增大,逐渐减少了与父母亲情方面的交流。《弟子规》就像一面镜子,反射出我们言行举止方面的缺点,又时时督促我们不断对照进步。

近年来,韩剧在中国倍受青睐。尤其是女性观众,从《大长今》到《人鱼小姐》一部接一部不厌其烦地看,原因何在?因为韩剧展现的情节总令人感受到一种浓郁文化底蕴的温馨。见面鞠躬问候,进退有度,人人彬彬有礼,重要场合的着装总是传统华丽的韩服,甚至连一道饭菜都体现着其传统文化特色,使人看了如沐春风。

《弟子规》中并没有长篇大论,有的只是让我们很快就可以理解的一些简单道理。在对待朋友方面,曾经的我总是自以为是,甚至会说出一些很不负责任的话。“凡出言,信为先;诈与妄,奚可焉。”《弟子规》告诉我们,做人要讲信用,要对说出的话负责任。其实,人与人之间就像是一面镜子,当你骂它时它也骂你,当你对它友好时,它也会友好对你。我们能够善待他人,那我们就能获得真心的朋友。

不揭别人的短处 听别人说话的时候,眼神不要游移。这样显得很没礼貌。帮别人倒茶倒水之后,壶嘴不要对着别人 站有站相,坐有坐相。遇到那种往里往外都能开的门,拉而不是推。说到就一定要做到。做不到的就不要承诺。不要贪小便宜不要贪财,钱再多也有花完的时候。屋里有人的时候,出门要轻手关门。这个世界不相信眼泪.与其花空心思留住男人,不如让男人花空心思留住自己。人穷志不短。.盛饭或端茶给别人时,如果中间隔了人,不要从别人面前经过递,而要从别人后面绕过递。

自己有本事才是真的本事 。

踏踏实实做人,认认真真做事。三字箴言,人生真谛。

一起来读《弟子规》作文

弟子规,圣人训,首孝悌,次谨信,泛爱众,而亲仁,有余力,则学文”。这是《弟子规》的总叙,充分概括了所要求我们达到的准则,告诉我们如何去做人,如何去学习,如何讲究文明和礼貌。

《弟子规》全篇十分短小,仅1080字,却蕴含丰富,它总分为七大部分,分别是“入则孝,出则悌,谨,信,泛爱众,亲仁,余力学文”。

“入则孝”告诉我们在家中要听从父母,爱亲人。亲人有病,要耐心细致地照顾他们,不与父母争吵。这让我们在家中与父母之间更加和睦、温馨。“出则悌”告诉我们出行在外要和在家中一样,为人为谦虚,见长辈要让道,这使我们在外出时有“风度”、“彬彬有礼”。“谨”告诉我们在生活中要处处留心,小事上也可以体现你和性格,不要不把小事放在眼里,“勿以善小而不为,勿以恶小而为之”,这使别人眼中的我们十分文雅,完全是一谦谦君子。“信”告诉我们要时时讲诚信,“君子一言,驷马难追”,要直言不讳,不要喜怒无常。“泛爱众”告诉我们,要做到“已所不欲,勿施于人”,勿喜新厌旧,要爱每一个人,要心胸宽广。“亲仁”告诉我们人与人之间要互相关爱,不要勾心斗角,这就使人与人之间的关系亲密无间。“余力学文”对今天的我们来说是最重要的,它告诉我们听讲时要认真,学习时要努力,写作时心态要端正,要心无旁物。但这一章中说的“非圣书,屏勿视”我不能认同,如果光看儒家的著作,难免使人知识面过于狭窄,失去读书的乐趣。

弟子规用平实的语言讲了很多大道理,让今天的我们深受启发。

弟子规谨篇简析

引导词:在《弟子规》中,“谨”单独构成了一个非常重要的部分,这部分要求孩子从小养成谨慎小心、规矩低调、有自我尊严的生活习惯。那么,养成这样的生活习惯,对于小孩子来说究竟有什么用呢

朝起早 夜眠迟 老易至 惜此时

晨必盥 兼漱口 便溺回 辄净手

冠必正 纽必结 袜与履 俱紧切

置冠服 有定位 勿乱顿 致污秽

衣贵洁 不贵华 上循分 下称家

释义

“朝起早,夜眠迟;老易至,惜此时。”意思是早晨要早起,晚上要适当地晚睡,年老是非常快的事情,朝华易逝。“惜此时”,你要珍惜此时眼前的一分一秒。很多现代人的生活是不怎么规律的,一般是该睡的时候不睡,该起的时候不起。古人把这种习惯叫做起居不时,是很不好的习惯。

很多著名的学者和有成就的人都是非常珍惜时间的,他们不舍得浪费一分一秒。虽然这些学者的起居习惯、作息时间各不相同,但是他们都抓紧时间,不浪费一分一秒。

《弟子规》要求孩子们爱护生命,养成良好的卫生习惯。“晨必盥,兼漱口;便溺回,辄净手。”早晨起来,要洗脸,还要漱口;上洗手间后,你总归要洗洗手的。

古人为什么说“兼漱口”,为什么不刷牙呢?因为古人没有牙刷,没有像我们一样每天刷牙的习惯。从历史上看,中国人刷牙的习惯还是受了印度的影响,随着佛教传进来的习惯。刷牙最早是用齿木,一种比较软的木片。有几种说法,一种说法是把这个木头放在嘴里像嚼口香糖一样,达到刷牙的目的;还有一种说法是拿这个木片,用嘴先咬一咬,咬软了以后再刮牙齿。但是古人也有比我们讲究的习惯,用齿木还得刮舌苔。这一点我们是到这几年才认识到的。

穿衣戴帽是我们日常生活中最平常的小事,人人都会。可是,《弟子规》为什么要用大段的篇幅教孩子如何穿衣服呢?在中国古代穿戴整齐的标准又是什么呢

《弟子规》讲,“冠必正,纽必结;袜与履,俱紧切。”帽子要戴正,纽扣得扣上,袜子和鞋子都要合脚,该系带的要系上,古人的袜子也是要系的,古人的鞋有很多也要系。

这四点要求从今天的年轻人身上很难看到。因为今天的时尚跟《弟子规》不太一样,而今天的时髦风尚,古人不能理解,你如果把我们的老祖宗从地下请出来,估计得吓晕了。

《弟子规》中“冠必正,纽必结”的要求,被中国古人视为衣冠整齐的基本标准,恪守不移,甚至有些人不惜为此牺牲生命。那么,究竟什么人,在怎样的情况下,会为穿衣戴帽这样的小事而丧命呢

《论语》中提到子路的地方有四十七处,他是孔门弟子当中非常重要的一个人。中国传统中流传着很多和子路有关的故事,比如百里负米,子路想孝敬自己的妈妈,但又没什么钱,他听说一百里以外的一个地方米比较便宜,于是跑了一百里路给妈妈背了一袋米回来了,这个故事被视为孝敬父母的典型。

子路是一个才华的人,可惜最后死在了帽子上。卫国发生内乱,子路看不过去要骂这些乱臣贼子,结果有一个人一下把子路的帽子给打歪了。一般人帽子被打歪了,已经很危险了,肯定跟你拼命啊。谁知道,子路说:“君子死而冠不免。”说我可以死,但是我帽子不能打掉啊,所以他就把帽子给系好,这么一弄,就被乱臣贼子砍成肉酱了。子路死就是因为帽子,所以“冠必正”对古人来讲是很要紧的。

晋文公是中国古代一个很有名的国君,有一次打仗的时候,突然发现自己的鞋带松了,不跟脚了,他居然把手上的武器放下来,先把鞋带给系好。幸好他是一代国君,旁边有很多护卫,如果像子路一样,恐怕也会被砍成肉酱了。所以古人对这些着装的要求非常明确。你尊崇这样的要求,养成这样的习惯,在中国传统当中都是给予赞美的。

如果你从小不养成一个比较好的着装习惯,那么步入社会、参加工作以后,无论是你的上级,你的师长,或者你的同事,都不会对你有好印象。现在课堂里经常可以看到,有些孩子穿得很暴露,浓妆艳抹,帽子戴得不像帽子的样子,鞋子穿得不像鞋子的样子,衣服该扣的不扣上,这种情况都不会给别人留下好印象。

如果你按照《弟子规》的要求去做,衣服穿得很得体,扣子该扣的都扣好,鞋子该系鞋带的都系好,那么,在课堂里,你就会给老师留下一个比较好的印象;去找工作的时候,也会给面试官留下一个很好的印象;跟大家交往,大家都觉得你是一个比较负责任的人。这个是从小养成的习惯,当一个人成长起来以后,这个习惯就会给你带来很多好处。

《弟子规》不仅对孩子怎么穿衣服做出要求,而且对放衣服也做出了要求。你在家里归置衣服要讲规矩,要放在合适的地方,要有固定的位置,这也是不容忽视的生活习惯。所以《弟子规》接着讲,“置冠服,有定位;勿乱顿,致污秽。”你放你的帽子和服装,应该有一个固定的地方,不要到处乱塞,以免把衣服搞脏了,把环境搞得很乱。

《弟子规》定下的原则是:“衣贵洁,不贵华”。就是绝对不赞成衣服要华丽,而是要整洁。

古人对于衣服过于华丽,总的来讲都是反感的。传统认为,就算是贵为帝王,你也应该以《弟子规》这种要求为美德,不要以华丽为贵,要以整洁为贵。崇祯皇帝吊死在煤山,很多人认为这个皇帝值得我们同情。崇祯被同情有好多原因,其中有一个非常重要的是,当有人把他的遗体从树上解下来下葬的时候,大家发现,原来他身上的袍子有补丁。那就说明,这个皇帝还是比较节俭的,不是一个很奢侈的皇帝,他是一个多少让人产生一点同情心的亡国之君。

除了整洁以外,还要和自己的身份相称,即“上循分”,要和自己的家庭情况相称,和自己的身份相称,我们今天是能够理解的。一个年轻学生,还没有踏上社会,还没有工作,你在大学里上课,天天西装笔挺、领带森然,皮鞋擦得锃亮,一般大家会觉得不妥当,因为这和学生的身份不相符。比如朋友聚会,大家高高兴兴,很轻松,到钱柜里去K歌,你突然打着一个领结,穿着个燕尾服去了,大家会认为你是在这里工作的,做服务生有这个要求,总之觉得你很奇怪。

“下称家”。

过去是有等级制度的,比如谁能穿绸缎衣服、丝绸衣服?当了官的,有功名的人才能穿。你是商人,就算是亿万富翁都不许穿的。绣花鞋,古代妇女一定是自己的丈夫有秀才以上功名,才可以穿;你不穿,别人不会觉得你谦虚,会觉得你很怪。如果一个女人明明知道自己丈夫不是秀才,却穿一双红鞋子,重者要被告官,要究办的,轻者觉得你疯了。

我们今天还是应该提倡《弟子规》里边“衣贵洁,不贵华”这样一个原则;“上循分,下称家”,我们结合现代社会的一些特点来考虑,把传统当中好的部分继承下来,还是值得我们遵守的。