兰亭序全文真迹

王羲之兰亭序的故事

王羲之是东晋伟大书法家,他一变汉魏朴质书风,开晋后妍美劲健之体,创楷、行、草之典范,后世莫不宗法。他行书字帖《兰亭序》是他的的代表作,被书法界誉为“天下第一行书”,千百年来倾倒了无数习书者。王羲之亦因此被后人尊称为“书圣”。唐太宗李世民倡导王羲之的书风。他亲自为《晋书》撰《王羲之传》,搜集、临摹、欣赏王羲之的真迹,《兰亭序》摹制多本,赐给群臣。在中国书法史上,帝王以九五万乘之尊而力倡一人之书者,仅此而已。宋代姜夔酷爱《兰亭序》,日日研习,常将所悟所得跋其上。有一跋云:“廿余年习《兰亭》皆无入处,今夕灯下观之,颇有所悟。”历时二十多年才稍知入门,可见释读之难:一千六百多年来无数书法家都孜孜不倦地释读过,何尝不想深入羲之的堂奥,但最终只能得其一体而已。因此,《兰亭序》可以说是由杰出的书法智慧所营造成的迷宫。

王羲之(303-361)字逸少,东晋时期人。祖居瑯琊(今山东临沂),西晋末年南迁后,定居在会稽山阴(今浙江绍兴),遂为绍兴人。王羲之故居位于绍兴城内蕺山脚下的戒珠寺。在绍曾任会稽内史,官至右军将军,所以世称王右军。在他任职期间,薄功名利禄,为人耿直,关心百姓疾苦,是一个务实为民的清官。同时时常以作书养鹅为乐。晚年辞官隐退后,放浪形骸于山水之间,卒年59岁,葬于嵊州市金庭镇瀑布山。羲之生七子,均有书名。幼子献之得羲之真传,书法不下乃翁,世称“小王”。

王羲之7岁拜师于女书法家卫夫人和叔父五广,勤学苦练,后又遍学李斯、钟繇、蔡邕、张昶等书法家,并博采众长,自辟蹊径,自成一体。

王羲之的书法作品很丰富,据说在梁武帝曾收集他书一万五千纸,唐太宗遍访王书,得三千六百纸,到宋徽宗尚保存二百四十三纸。现传世墨迹,寥若晨星,真迹无一留存。除《兰亭序》外,著名的尚有《官奴帖》、《十七帖》、《二谢帖》、《奉桔帖》、《姨母帖》、《快雪时晴帖》、《乐毅论》、《黄庭经》等。他的行书名品《快雪时晴帖》唐钩填本,现为台湾故宫慱物院收藏。

《快雪时晴帖》与王珣《伯远帖》、王献之《中秋帖》并为稀世之宝,合称“三希(稀)”,乾隆时藏于养心殿西暖阁“三希堂”。

王羲之书法主要特点是平和自然,笔势委婉含蓄,遒美健秀,后人评曰:“飘若游浮云,矫如惊龙”。王羲之的书法精致、美仑美奂,是极富有美的观赏的。总之,他把汉字书写从实用引入一种注重技法,讲究情趣的境界,标志着书法家不仅发现书法美,而且能表现书法美。

王羲之书法中影响最大是《兰亭序》,也是书法史上一段千古传奇的故事:

东晋有一个风俗,在每年阴历得三月三日,人们必须去河边玩一玩,以消除不祥,这叫做[修褉]。

在他去世前8年,也就是东晋永和九年(公元353年)的三月初三,时任会稽内史、右军将军的王羲之邀谢安、孙绰等四十一位文人雅士聚于会稽山阴的兰亭修褉,曲水流觞,饮酒作诗。曲水流觞,也称之为曲水宴,42位名士列坐溪边,由书僮将盛满酒的羽觞放入溪水中,随风而动,羽觞停在谁的位置,此人就得赋诗一首,倘若是作不出来,可就要罚酒三觥。正在众人沉醉在酒香诗美的回味之时,有人提议不如将当日所做的三十七首诗,汇编成集,这便是《兰亭集》。这时众家又推王羲之写一篇《兰亭集序》。王羲之酒意正浓,提笔在蚕纸上畅意挥毫,一气呵成。这就是名噪天下的《兰亭序》。序文,共二十八行,三百二十四字。序中记叙兰亭周围山水之美和聚会的欢乐之情,抒发作者好景不长,生死无常的感慨。

翌日,王羲之酒醒后意犹未尽,伏案挥毫在纸上将序文重书一遍,却自感不如原文精妙。他有些不相信,一连重书几遍,仍然不得原文的精华。这时他才明白,这篇序文已经是自己一生中的顶峰之作,自己的书法艺术在这篇序文中得到了酣畅淋漓的发挥。

王羲之最大的成就在于变汉魏质朴书风为笔法精致、美仑美奂的书体,开创了妍美流畅的行、草书法先河。特别是行书《兰亭序》有如行云流水,潇洒飘逸,骨格清秀,点画遒美,疏密相间,布白巧妙,在尺幅之内蕴含着极丰裕的艺术美。无论横、竖、点、撇、钩、折、捺,真可说极尽用笔使锋之妙。《兰亭序》凡三百二十四字,每一字都姿态殊异,圆转自如。王羲之出神入化,不仅表现在 异字异构,而且更突出地表现在重字的别构上。如出现的20个“之”字,名有不同的体态及美感,无一雷同,宋代米芾在题《兰亭》诗中便说:“廿八行,三百字,‘之’字最多无一拟。”。重字尚有“事”、“为”、“以”、“所”、“欣”、“仰”、“其”、“畅”、“不”、“今”、“揽”、“怀”、“兴”、“后”等,都别出心裁,自成妙构。

在唐太宗之前,王羲之书法就为人称道 梁萧衍《古今书人评优劣评》:“王羲之书字势雄逸,如龙跳天门,虎卧凤阙,故历代宝之,永以为训。”董其昌在《画禅室随笔》中写道:“右军《兰亭叙》,章法为古今第一,其字皆映带而生,或小或大,随手所如,皆入法则,所以为神品也。”解缙在《春雨杂述》中说:“右军之叙兰亭,字既尽美,尤善布置,所谓增一分太长,亏一分太短。”王羲之得享天下盛名与唐太宗的推崇备至不无关系,唐太宗李世民对《兰亭序》十分珍爱,唐太宗赞叹它“点曳之工,裁成之妙”。唐太宗亲为王羲之作传云:“详察古今,研精求篆,尽善尽美,其惟王逸少乎!观其点曳之工,裁成之妙,烟霏露结,状若断而还连,凤翥龙蟠,势如斜而反直,玩之不觉为倦,览之莫识其端。心摹手追,此人而已。其余区区之类,何足论哉。”

王羲之将《兰亭序》视为传家宝,并代代相传,一直到王家的七世孙智永手中。可是,智永不知何故出家为僧,身后自然没有子嗣,就将祖传真本传给了弟子——辨才和尚。到了唐朝初年,李世民大量搜集王羲之书法珍宝,经常临习,对《兰亭序》这一真迹更是仰慕,多次重金悬赏索求,但一直没有结果。后察出《兰亭序》真迹在会稽一个名叫辨才的和尚手中,从此引出一段,唐太宗骗取《兰亭序》,原迹随唐太宗陪葬昭陵的故事。这一段故事,更增添了《兰亭序》的传奇色彩和神秘气氛。

唐人记载兰亭故事有两种版本。刘悚《隋唐嘉话》记:“王右军《兰亭序》,梁乱,出在外。陈天嘉中,为僧众所得。……果师死后,弟子僧辩才得之。太宗为秦王后,见拓本惊喜,乃贵价市大王书,《兰亭》终不至焉。及知在辩才处,使萧翼就越州求得之,以武德四年入秦府。贞观十年,乃拓十本以赐近臣。帝崩,中书令褚遂良奏:‘《兰亭》,先帝所重,不可留。’遂秘于昭陵。”

《太平广记》收何延之《兰亭记》记载大有不同。何文称,至贞观中,太宗锐意学二王书,仿摹真迹备尽,唯《兰亭》未获。后访知在辩才处,三次召见,辩才诡称经乱散失不知所在。房玄龄荐监察御史萧翼以智取之。萧翼隐匿身份,乔装潦倒书生,投其所好,弈棋吟咏,论书作画成忘年交,后辨才夸耀所藏,出示其悬于屋梁之《兰亭》真迹,《兰亭》,遂为萧翼乘隙私取此帖长安复命。太宗命拓数本赐太子诸王近臣,临终,语李治:“吾欲从汝求一物,汝诚孝也,岂能违吾心也?汝意如何?”于是,《兰亭》真迹葬入昭陵。何延之自云,以上故事系闻辩才弟子元素于永兴寺智永禅师故房亲口述说。

刘、何二说,情节悬异。一般以为,何说漂浮失实,刘说翔实可信,骗取与耳语没有了。两者情节虽异,但《兰亭序》真迹埋入昭陵,说法却一致。

此事又有余波。据《新五代史·温韬传》,后梁耀州节度使温韬曾盗昭陵:“韬从埏道下,见宫室制度,宏丽不异人间,中为正寝,东西厢列石床,床上石函中为铁匣,悉藏前世图书,钟王笔迹,纸墨如新,韬悉取之,遂传人间。”依此记载,则《兰亭》真迹经“劫陵贼”温韬之手又复见天日。另外宋代蔡挺在跋文中说,《兰亭序》偕葬时,为李世民的姐妹用伪本掉换,真迹留存人间。然此后《兰亭》真迹消息便杳如黄鹤,其下落如何,更是谜中之谜了。

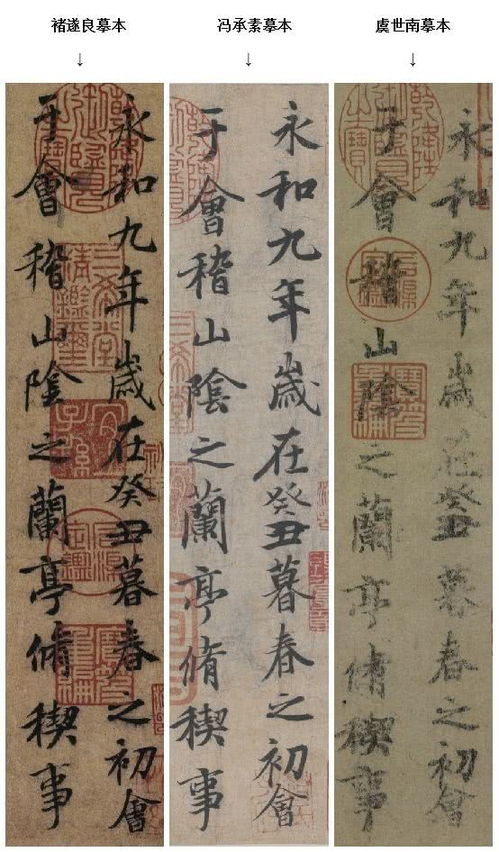

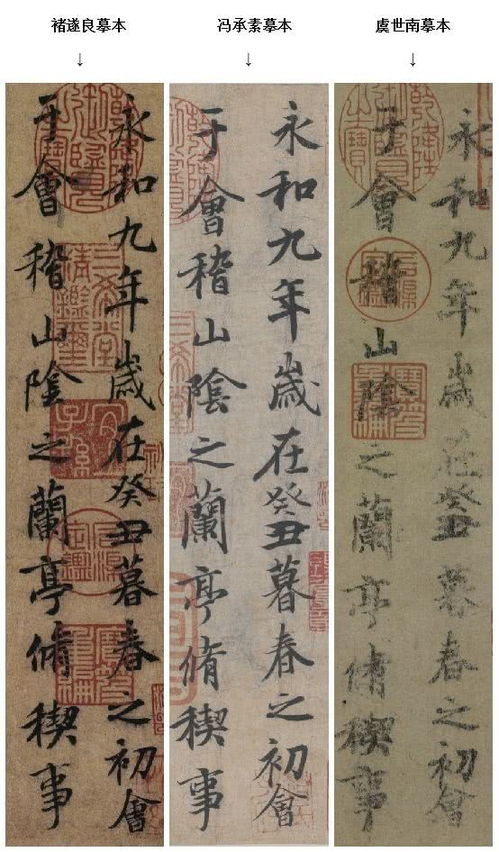

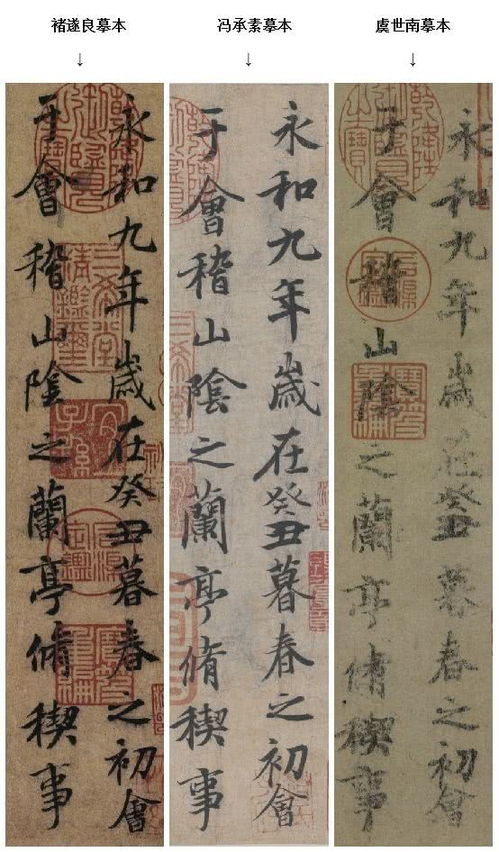

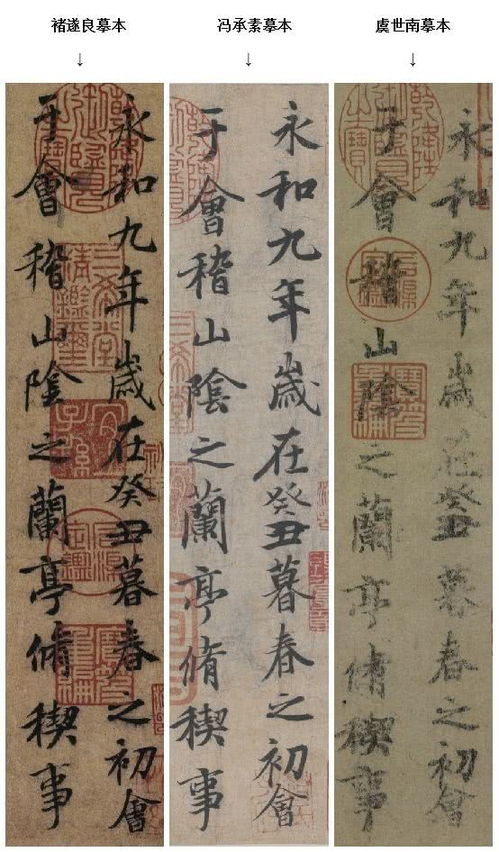

唐太宗得到《兰亭》后,曾命弘文馆拓书名手冯承素以及虞世南、褚遂良诸人钩摹数本副本,分赐亲贵近臣。太宗死,以真迹殉葬。现传世的《兰亭序》已非王羲之真迹。

传世本种类很多,或木石刻本,或为摹本,或为临本。著名者如《定武兰亭》,传为欧阳询临摹上石,因北宋时发现于河北定武(今河北正定)而得名。

唐太宗命冯承素钩摹本,称《神龙本兰亭》,由于他的摹本上有唐代“神龙”小印,所以将其定名为神龙本《兰亭序》,以区别于其他的唐摹本。此本墨色最活,跃然纸上,摹写精细,牵丝映带,纤毫毕现,数百字之文,无字不用牵丝、俯仰袅娜,多而不觉其佻,其笔法、墨气、行款、神韵,都得以体现,基本上可窥见羲之原作风貌。公认为是最好的摹本,被视为珍品。冯承素摹的《兰亭序》纸本,现北京故宫博物院收藏,高24.5厘米,宽69.9厘米,此本曾入宋高宗御府,元初为郭天锡所获,后归大藏家项元汴,乾隆复入御府。

兰亭序

“兰亭临帖,行书如行云流水,月下门推,心细如你脚步碎,忙不迭千年碑易拓却难拓你的美,真迹绝真心能给谁。”

你在书房中练习写兰亭序,笔画像潺潺流水一样没有源头。这时,她轻轻地走了进来,在月光的照耀下推开了房门。你却没有注意,依然沉浸在几近完美的书法当中。

“弹指岁月,倾城顷刻间烟灭,青石板街回眸一笑你婉约,恨了没,你摇头轻叹谁让你蹙着眉,而深闺,徒留胭脂味。”

弹指一挥间,过去的几年中,你和她情投意合,并肩共练兰亭序。但好景不长,她的父亲不同意你们在一起,于是就把她锁进了那依旧留有浓香胭脂味的闺房中。每当你路过她家楼下时,只能回头朝她的窗户看一眼,然后含恨离去。

“无花风月,我题序等你回,手书无愧,无惧人间是非,雨打蕉叶,又潇潇了几夜,我等春雷,来提醒你爱谁。”

你不管朋友对你的看法,写好了信,等待着她的答复。夜里,春雨来了,雨水击打着宽大的蕉叶。突然,一声巨响响彻天空,惊醒了大地万物,你却在合手祈祷,希望她能够收到你的爱意。

一曲终了,余音依旧。多么感人的爱情故事,却在一个封建社会中灰飞烟灭。女子,似乎永远要受父母的控制,不能和心仪的人在一起,大概也是历史的一大悲剧吧!

兰亭序

兰亭临帖 行书如行云流水

月下门棰 心细如你脚步碎

忙不迭 千年碑易拓 却难拓你的美

剩几阕 真心能给谁

牧笛横吹 黄酒小菜有几碟

夕阳余晖 如你的羞怯似水

我本已写 而墨香不退淤泥都有余味

一竿朱砂 到底揭了谁

无花风月 我提取的泥灰

悬笔欲绝 那岸边浪千叠

情字何解 怎落笔都不对

而我独缺 你一生的了解

弹指岁月 轻唱清歌净延绵

青丝半截 回眸一笑你婉约

恨了美 你摇铜镜叹 谁让你蹙秀眉

而声回 徒留胭脂味

人雁南飞 转身欲别离溅泪

菊已八月 收揽回忆怎么睡

又怎么会 心事密封搜刮谁睁着眼对

落花怨蝶 你会怨着谁

无花风月 我提取的泥灰

手书无愧 无惧人间是非

雨的蕉叶 又消瘦了几夜

我等着泪 来提醒你爱谁

《兰亭序》真迹被盗案

大清乾隆三十六年正月初十清早,浙江海宁县县太爷在县衙刚升堂,只见两人气喘吁吁跌跌撞撞跑进来,大声说:“不好了,不好了,我家昨晚宝物被盗了!”县太爷问:“是谁家被盗,盗去物品如何?请如实道来。”那两个人道:“我家主人是当朝户部尚书王羲之48代孙王文元,今天一早发现藏书阁被盗,但金银珠宝并无损失,唯独损失一幅主人家祖上流传下来的价值连城的传家宝——王羲之的《兰亭序》真迹”。是自己辖下的王尚书家被盗,县太爷自然不敢怠慢,于是立即分咐本县人称陈三天的捕头勘验破案。【星火】

陈三天领命,即带领两名助手骑上快马赶往王家大院勘验。只见院围墙高达一丈,察看脚印得知盗贼是凭着绝世轻功翻越围墙入院内,再经过一片草地即到王家藏书阁,该真迹藏在顶层,是砸烂窗户进入藏书阁盗走的。陈三天想本县附近轻功了得的只有草上飞和雪无痕两人,但是盗贼怎么知道有兰亭序真迹藏在藏书阁顶层呢?陈三天向王家人了解究竟还有谁知道有兰亭序真迹的人,王家人说,十八年前有个书僮叫张火运的人知道的,后来离开了王家,听说去寻访世外高人学武去了。陈三天一听,知道张火运就是他的同门师弟,轻功了得,可以飞檐走壁,外号草上飞。但由于武德不好,经常干些偷鸡摸狗的勾当,被师父教训,打瞎了他的左眼,常穿黑衣,骑快马为盗。肯定是他!陈三天带领助手及王家人去追捕草上飞,

陈三天猜测,草上飞盗得真迹并不是为了欣赏的,而是为了赶快变现钱使用的,他肯定会拿真迹到杭州城最大的当铺去当掉变钱的。得赶紧去缉获《兰亭序》真迹,以免转移流散,再去捉拿草上飞未迟,于是陈三天换了读书人的衣服赶往杭州城去找当铺去查找真迹。在经过海塘镇大柳树下时,见到一个卖凉茶的老人,这个老人是县衙暗探线人,陈三天问老人,今早是否见到有人穿黑衣骑马从这里往杭州城跑去,老人说,在天朦朦亮时,确实有一个黑衣人骑一匹白马从这里过去了。

陈三天来到杭州城最大当铺霍金当铺,当铺正准备关门,陈三天找到当家刘掌柜,说:“听说你当到一幅价值连城的王羲之的真迹,特来贺喜。”刘掌柜不想此事流传出去,故意说“并无此事。”陈说“我是怕你把赝品当真迹上当吃亏。”刘掌柜也弄好疑惑起上午收到的当品《兰亭序》是否是真迹,但嘴上硬说:“是不是真迹,我刘掌柜还不会鉴定么?”陈说:“肯定是伪造的,哪还有什么真迹,不是早被唐太宗带到昭陵里去了吗?我是为你好,拿出来欣赏就知道了。”刘掌柜觉得有理,就吩咐店小二拿出《兰亭序》来打开给陈三天看,陈三天叫过王家人来看,王家人一看,正是这幅。陈捕头即时亮出海宁县衙拒押查封令,立即扣查刘掌柜的《兰亭序》,刘掌柜说是早上一个瞎了左眼的客人当给我的,我花了五千两现银。陈捕头说这是王尚书家的宝物,被人盗了,你如阻止扣押被盗赃物要追究你的销赃罪,到时会吃不了兜着走的。刘掌柜只好眼睁睁看着捕头拿走了兰亭序。

兰亭集序全文及翻译

作品原文

永和⑴九年,岁在癸(guǐ)丑,暮春⑵之初,会于会(kuài)稽(jī)⑶山阴之兰亭,修禊(xì)⑷事也。群贤⑸毕至⑹,少(shào)长(zhǎng)⑺咸⑻集。此地有崇山峻岭⑼,茂林修竹⑽,又有清流激湍(tuān)⑾,映带左右⑿,引以为流觞(shāng)曲水⒀,列坐其次⒁。虽无丝竹管弦之盛⒂,一觞一咏⒃,亦足以畅叙幽情⒄。

是日也⒅,天朗气清,惠风和畅⒆。仰观宇宙之大,俯察品类之盛(shèng)⒇,所以(21)游目骋(chěng)(22)怀,足以极(23)视听之娱,信(24)可乐也。

夫(fú)人之相与,俯仰一世(25)。或取诸(26)怀抱,悟言(27)一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外(28)。虽趣(qū)舍万殊(29),静躁(30)不同,当其欣于所遇,暂(zàn)得于己,快然(31)自足,曾不知老之将至(32);及其所之既倦(33),情随事迁(34),感慨系(xì)之(35)矣。向(36)之所欣,俯仰之间,已为陈迹(37),犹不能不以之兴怀(38),况修短随化(39),终期(40)于尽!古人云:“死生亦大矣(41)。”岂不痛哉!

每览昔人兴感之由,若合一契(42),未尝不临文嗟悼(jiēdào)(43),不能喻(44)之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇(shāng)为妄作(45)。后之视今,亦犹今之视昔,悲夫(fú)!故列叙时人(46),录其所述(47),虽世殊事异(48),所以兴怀,其致一也(49)。后之览者(50),亦将有感于斯文(51)。

注:据人教版高中语文必修二最新课本,虽趣(四声)舍万殊的“趣”字读qǔ。

作品注释

1、永和:东晋皇帝司马聃(晋穆帝)的年号,从公元345年—356年共12年。永和九年上巳节,王羲之与谢安,孙绰,支遁等41位国家顶级军政明星在兰亭集会,举行禊礼,饮酒赋诗,事后将作品结为一集,由王羲之写了这篇序总述其事。

2、暮春:阴历三月。暮,晚。

3、会[huì]于会[kuài]稽:会:集会。会稽,郡名,今浙江绍兴。山阴:今绍兴越城区。

4、修禊(xì)事也:(为了做)禊礼这件事。古代习俗,于阴历三月上旬的巳日(魏以后定为三月三日),人们群聚于水滨嬉戏洗濯,以祓除不祥和求福。实际上这是古人的一种游春活动。

5、群贤:诸多贤士能人。指谢安等三十二位社会的名流。贤:形容词做名词。

6、毕至:全到。毕:全、都。

7、少长:如王羲之的儿子王凝之、王徽之是少;谢安、王羲之等是长

8、咸:都。

9、崇山峻岭:高峻的山岭。

10、修竹:高高的竹子。修:长,引申为高。

11、激湍:流势很急的水。

12、映带左右:辉映点缀在亭子的周围。映带,映衬、围绕。

13、流觞曲水:用漆制的酒杯盛酒,放入弯曲的水道中任其飘流,杯停在某人面前,某人就引杯饮酒。这是古人一种劝酒取乐的方式。流:使动用法。曲水,引水环曲为渠,以流酒杯。

14、列坐其次:列坐在曲水之旁。列坐,排列而坐。次,旁边,水边。

15、丝竹管弦之盛:演奏音乐的盛况。盛,盛大。

16、一觞一咏:喝点酒,作点诗。

17、幽情:幽深内藏的感情。

18、是日也:这一天。

19、惠风:和风.和畅:缓和。

20、品类之盛:万物的繁多。品类,指自然界的万物。

21、所以:用来。

22、骋:使…奔驰(使动用法)

23、极:穷尽。

24、信:实在。

25、夫人之相与,俯仰一世:人与人相交往,很快便度过一生。夫,引起下文的助词。相与,相处、相交往。俯仰,一俯一仰之间,表示时间的短暂。

26、取诸:从……中取得。

27、悟言:坦诚交谈。《晋书·王羲之传》、《全晋文》均作“悟言”(“悟”通“晤”),指心领神会的妙悟之言。亦通。一说,对面交谈。

28、因寄所托,放浪形骸之外:就着自己所爱好的事物,寄托自己的情怀,不受约束,放纵无羁的生活。因,依、随着。寄,寄托。所托,所爱好的事物。放浪,放纵、无拘束。形骸,身体、形体。

29、趣舍万殊:各有各的爱好。趣,通“趋”,趋向,取向。舍,舍弃。万殊,千差万别。

30、静躁:安静与躁动。暂:短暂,一时。

31、快然自足:感到高兴和满足。然:……的样子

32、(曾)不知老之将至:竟不知道衰老将要到来。语出《论语·述而》:“其为人也,发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至云尔。”曾:竟然。

33、所之既倦:(对于)所喜爱或得到的事物已经厌倦。之,往、到达。

34、情随事迁:感情随着事物的变化而变化。迁:变化。

35、感慨系之:感慨随着产生。系,附着。

36、向:过去、以前。

37、陈迹:旧迹。

38、以之兴怀:因它而引起心中的感触。以,因。之,指“向之所欣……以为陈迹”。兴,发生、引起。

39、修短随化:寿命长短听凭造化。化,自然。

40、期:至,及。

41、死生亦大矣:死生毕竟是件大事啊。语出《庄子·德充符》。判断句。

42、契:符契,古代的一种信物。在符契上刻上字,剖而为二,各执一半,作为凭证。

43、临文嗟悼:读古人文章时叹息哀伤。临,面对。

44、喻:明白。

45、固知一死生为虚诞,齐彭殇(shāng)为妄作:本来知道把死和生等同起来的说法是不真实的,把长寿和短命等同起来的说法是妄造的。固,本来、当然。一,把……看作一样;齐,把……看作相等,都用作动词。虚诞,虚妄荒诞的话。殇,未成年死去的人。妄作,妄造、胡说。一生死,齐彭殇,都是庄子的看法。

46、列叙时人:一个一个记下当时与会的人。

47、录其所述:录下他们作的诗。

48、虽世殊事异:纵使时代变了,事情不同了。虽,纵使。

49、其致一也:人们的思想情趣是一样的。

50、后之览者:后世的读者。

51、斯文:这次集会的诗文

作品译文

永和九年,是癸丑之年,阴历三月初,(我们)会集在会稽山阴的兰亭,是为了从事修禊祭礼。众多贤才都汇聚在这里,年长的年少的都聚集在一起。兰亭这地方有高峻的山峰,高大茂密的竹林。又有清澈湍急的溪流,(如同青罗带一般)环绕在亭子的四周,(我们)引(清流激湍)来作为流觞的曲水,列坐在曲水旁边。虽然没有演奏音乐的盛况,(但)喝点酒,作点诗,也足以令人抒发内心深处的情意。这一天,晴明爽朗,春风和暖畅快。向上看,天空广大无边,向下看,地上事物如此繁多,借以纵展眼力,开畅胸怀,尽情的享受视听的乐趣,实在是快乐呀!

人们彼此交往,很快便度过一生。有时把自己的志趣抱负,在室内畅谈自己的胸怀抱负;有时就着自己所爱好的事物,寄托自己的情怀,不受任何拘束,放纵无羁地生活。虽然各有各的爱好,取舍爱好各不相同,安静与躁动不同,(可是)当他们对所接触的事物感到高兴时,一时感到自得,感到高兴和自足,不觉得老年即将到来;等到(对于)那些所得到的东西已经厌倦,感情随着事物的变化而改变,感慨随着而产生。过去感到高兴的事,转眼之间成为旧迹,仍然不能不因它引起心中的感触,何况寿命的长短,听凭造化,最终归结于消亡!古人说:“死生也是一件大事。”怎么能不悲痛呢

每当看到古人(对死生的大事)发生感慨的原因,(和我所感慨的)像符契那样相合,没有不面对他们的文章而感叹悲伤的,(却)不能明白于心。因此知道把死和生等同起来的说法是不真实的,把长寿和短命等同起来的说法是妄造的。后代的人看现在,也正如同我们今天看过去一样,这真是可悲呀!所以我一个一个记下当时参加聚会的人,抄录下他们作的诗赋,即使时代变了,世事不同了,但是人们兴发感慨的缘由,人们的思想情趣是一样的。后世的读者,也将有感慨于这次集会的诗文。

王羲之《兰亭序》

人物评传

王羲之(321—379)字逸少。琅琊临沂(今山东临沂市)人,居会稽山阴(今浙江绍兴市)。我国东晋著名书法家,有“书圣”之称。论者称其笔势,以为飘若浮云,矫若惊龙。仕途担荡,官拜右军将军,会稽内史,故世称王右军。今存散文二十七篇,多为书笺杂贴,以《三月三日兰亭诗序》(一作《兰亭集序》)最为著名。公元353年春,王羲之与谢安、孙绰、许询、支遁等四十一个名士宴集于会稽山阴之兰亭,众人临流赋诗,各抒怀抱,辑之以为《兰亭序》。王挥毫作了是文。今存《兰亭诗》包括二十一人所作三十七首作品。文章隽爽流畅,洒脱自然,充满诗情画意,但却在诗意中创造了一种冲击老庄哲学的艺境。今存诗三首,形式上未脱离玄言诗的格调。其中《兰亭诗》(仰望碧天际)一首有较高的价值。“群籁虽参差,适我无非新”两句,颇有理趣。沈德潜《古诗源》说:“不独序佳,诗亦清超越俗。”

传世名篇

兰亭集序

【题解】

晋穆帝永和九年(353年)暮春三月,王羲之、谢安、孙绰等四十一人会集山阴(今浙江绍兴)兰亭修禊,举行了文人集会。他们临溪赋诗,各抒怀抱,作者作序记录宴会之盛况,并“以申其志”。

【原文】

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右。引以为流觞曲水,列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目聘怀,足以极视听之娱,信可乐也。

夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,晤言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽取舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,曾不知老之将至。及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。况修短随化,终期于尽。古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述。虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

王羲之—兰亭序

兰亭集序/兰亭序

朝代:魏晋

原文:

永和九年,岁在癸guǐ丑chǒu,暮春之初,会于会huì稽jī山shān阴之兰亭,修xiū禊xì事shì也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激jī湍tuān,映带左右,引以为流liú觞shāng曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一yī觞shāng一yī咏yǒng,亦足以畅叙幽情。是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放fàng浪làng形xíng骸hái之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。况修短随化,终期于尽。古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!(不知老之将至一作:曾不知老之将至)

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

译文

永和九年,时在癸丑之年,三月上旬,我们会集在会稽郡山阴城的兰亭,为了做禊事。众多贤才都汇聚到这里,年龄大的小的都聚集在这里。兰亭这个地方有高峻的山峰,茂盛的树林,高高的竹子。又有清澈湍急的溪流,辉映环绕在亭子的四周,我们引溪水作为流觞的曲水,排列坐在曲水旁边,虽然没有演奏音乐的盛况,但喝点酒,作点,也足够来畅快叙述幽深内藏的感情了。

这一天,天气晴朗,空气清新,和风温暖,仰首观览到宇宙的浩大,俯看观察大地上众多的万物,用来舒展眼力,开阔胸怀,足够来极尽视听的欢娱,实在很快乐。

人与人相互交往,很快便度过一生。有的人在室内畅谈自己的胸怀抱负;有的人就着自己所爱好的事物,寄托情怀,放纵无羁地生活。虽然各有各的爱好,安静与躁动各不相同,但当他们对所接触的事物感到高兴时,一时感到自得。感到高兴和满足,竟然不知道衰老将要到来。等到对得到或喜爱的东西已经厌倦,感情随着事物的变化而变化,感慨随之产生。过去所喜欢的东西,转瞬间,已经成为旧迹,尚且不能不因为它引发心中的感触,况且寿命长短,听凭造化,最后归结于消灭。古人说:“死生毕竟是件大事啊。”怎么能不让人悲痛呢

每当看到前人所发感慨的原因,其缘由像一张符契那样相和,总难免要在读前人文章时叹息哀伤,不能明白于心。本来知道把生死等同的说法是不真实的,把长寿和短命等同起来的说法是妄造的。后人看待今人,也就像今人看待前人,可悲呀。所以一个一个记下当时与会的人,录下他们所作的诗篇。纵使时代变了,事情不同了,但触发人们情怀的原因,他们的思想情趣是一样的。后世的读者,也将对这次集会的诗文有所感慨。

王羲之(303年—361年,一作321年—379年),字逸少,汉族,东晋时期著名书法家,有“书圣”之称。祖籍琅琊(今属山东临沂),后迁无锡,晚年隐居剡县金庭(今属浙江)。历任秘书郞、宁远将军、江州刺史。后为会稽内史,领右将军。其书法兼善隶、草、楷、行各体,精研体势,心摹手追,广采众长,备精诸体,冶于一炉,摆脱了汉魏笔风,自成一家,影响深远。风格平和自然,笔势委婉含蓄,遒美健秀。代表作《兰亭序》被誉为“天下第一行书”。在书法史上,他与其子王献之合称为“二王”。

入木三分

晋代王羲之,字逸少,是世上难得的才子。七岁就擅长书法,十二岁时在父”晋帝当时要到北郊去祭祀,让王羲之把祝词写在一块木板上,再派工人雕刻。刻字者把木板削了一层又一层,发现王羲之的书法墨迹一直印到木板里面去了。他削进三分深度,才见底,木工惊叹王羲之的笔力雄劲,书法技艺炉火纯青,笔锋力度竟能入木三分。

袒腹东床

16岁时,王羲之被郗鉴选为东床快婿。郗鉴有个女儿,年长二八,貌有貌相,尚未婚配,郗鉴爱女故要为女择婿,与丞相王导与情谊深厚,又同朝为官,听说其家子弟甚多,个个都才貌俱佳。一天早朝后,郗鉴就把自己择婿的想法告诉了王丞相。王丞相郗鉴就命心腹管家,带上重礼到了王丞相家。王府子弟听说郗太尉派人觅婿,都仔细打扮一番出来相见。寻来觅去,一数少了一人。王府管家便领着郗府管家来到东跨院的书房里,就见靠东墙的床上一个袒腹仰卧的青年人,对太尉觅婿一事,无动于衷。郗府管家回到府中,对郗太尉说:“王府的年轻公子二十余人,听说郗府觅婿,都争先恐后,唯有东床上有位公子,袒腹躺着若无其事。”郗鉴说:“我要选的就是这样的人,走,快领我去看。”郗鉴来到王府,见此人既豁达又文雅,才貌双全,当场下了聘礼,择为快婿。“东床快婿”一说就是这样来的。

相聚兰亭

东晋穆帝永和九年(公元353年),农历三月三日,王羲之和谢安、孙绰等41人在绍兴兰亭修褉(一种祓除疾病和不祥的活动)时,众人饮酒赋,汇诗成集,羲之即兴挥毫为此诗集作序,这便是有名的《兰亭序》。此帖为草稿,28行,324字。记述了当时文人雅集的情景。作者因当时天时地利人效果发挥极致,据说后来再写已不能逮。其中有二十多个“之”字,写法各不相同。宋代米芾称之为“天下第一行书”。

兰亭序

一手捧酒杯,一手抓鼠须笔,潇洒挥笔,一气贯通,他写下了这“天下第一行书”――《兰亭序》。

――题记

自九岁起,我就叩开了“书海”的大门(当然此“书海”乃“书法海洋”之意)。从入门的笔画到苍劲有力的楷书,再到曲折多变的篆书,我无不都写得不亦乐乎。

初看《兰亭序》我就被它那豪放不拘的字体所吸引,于是便有了临摹的冲动。当拿着饱蘸浓墨的毛笔时,竟不觉有些激动和兴奋,便在这种心境中开始了我的临摹之路。

刚开始,因为老师说要大胆写,所以写出的字虽不死板,但是笔画失去了应有的形态,便开始仔仔细细地描摹每个笔画甚至那游丝,可是却又佷呆板,那本该灵动的游丝也失去了活力。虽然练习地更加勤奋,也在思索如何搭配,但总是不得要领,在我迷茫苦闷之时,老师告诉我要用心去体会,并轻轻拿起我的手放在书上,我顿时明白了老师的用意,便用手轻触那灵动的字体,感觉心中也有了那不拘泥于传统的字体。它有着像草书般豪放的姿态,但结构却如楷书般精心搭配,笔画异常细腻,多为像鹅的姿态,那游丝也让本来灵动的字体更有活力。我不禁惊讶于他该有怎样的胸襟,该是豪放之中又不乏细腻吧。也正是这种胸襟才容纳了天地间的万物,才不拘于官位,才能从容面对那政局的混沌吧。也是,政坛从来不是文人的居所。他所崇尚的政局是与黑暗的时代所格格不入的,他是那样的正直,而那个时代又是那样的不堪回首。他的字让我体验到了他的刚正,这也便决定了他一生的不得志。但唯有在书法中他才会是我所熟悉的王羲之――在作品中展现自己的情怀。墨中参杂了浓浓的情,将其表现的淋漓尽致。

想到这些,我不禁从容地落笔,一笔笔开始了练习,渴望有一天写下那心仪的字体……

触摸千古名书《兰亭序》,我体会到了王羲之那独特的艺术风格,细腻的用笔,我懂得了如何结合古今,使字体灵动;触摸千古名书《兰亭序》,我读懂了王羲之,明白了他对于官场的无奈,对于清明政局的期待;触摸千古名书《兰亭序》,我领悟到了太多太多,我会不断触摸下去,不断去深入它的灵魂的深处。

兰亭序

《兰亭序》324个字,因系酒后醉书,其中勾抹错讹近20处。他酒醒后,多次试图重新工整誊写,都不及当天写的那本好。所以传给后人的,还是那个第一稿,被称为“天下第一行书”。

兰亭集序 / 兰亭序

朝代:魏晋

原文:

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所�杂文砍一常阋约犹椋趴衫忠病�

夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至。及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。况修短随化,终期于尽。古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!(不知老之将至 一作:曾不知老之将至)

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

《兰亭序》324个字错了几个你知道吗

1.“岁在癸丑”。为什么“癸”字笔画写得很细。分析,王右军一定是只记得当年“地支”是丑牛年,而忘了“天干”排序,“癸”字,一定是后续填上的。地方又留得不够,所以“癸”字写的很扁。

2.“修稧事也 群贤毕至”。“稧”应改“禾木”旁为“示补”旁,以“禊”为正确写法。

3.“有崇山峻领”。“崇山”是漏掉了后补的,没有地方,不得不写在旁边。王羲之喝多了老白干,写“岭”字,误将上边的“山”丢了。

4.“恵风和畅”。显然。“惠”字少两笔,神龙本“和”字之“口”还多一笔,像“曰”。《兰亭序》开头“永和九年”的“和”字就是正确写法。今人临帖,照写错字,传承谬误,大可不必。

5.“悟言一室”。悟言,《古文观止》纠正为“晤”言,意为见面谈话。

6.“囙寄所托”。“囙”是“因”的异体字,而且是先写了“外”字,后又以“囙”字(神龙本冯承素摹本为“ㄈ”接右边)覆盖。

7.“怏然自足”。后人记载为“快”然(高兴)自足,其实“怏(yàng)然自足”翻译成“自负”“自信”是解释得通的。

8.“僧不知老之将至”。“僧”字只有在“定武兰亭”石碑上才有这个字。《古文观止》纠正为“曾”。

9.“向之所欣俛仰之间”。“向之”之下覆盖了“於今”二字。俛是俯的异体字,今已废弃。

10.“岂不痛哉”。“痛”字覆盖的有点像是“它”字。

11.“每揽”。有书说,“'每’字中画浓墨,其余淡墨,显然记录了其由'一’字改写的过程。”其实,北魏张猛龙碑上的“每”字一横,也是粗大的。而且,冯承素摹写时,随时可以蘸墨。

12.“未甞不临文嗟悼”。 “甞”是“尝”的异体字,今已不用。

13.“后之视今亦由今之视昔”。 “由”,后人已纠正为“犹”,当“如同”讲。

14.“■■悲夫”。 重墨抹去的字,一说是“良可”,但更可能是“足可”,还可能是“是可”、“亦可”。“夫”字,看出是盖住了“也”字。

15.“有感于斯文”。神龙本的“文”字,特别模糊。唐.褚遂良的临本,一眼就看出是由“作”字改写。

王羲之兰亭序真迹

《兰亭序》被称为“天下第一行书”,历代书法界将其奉为极品。这幅作品,据说是王羲之酒后挥笔一气呵成。以后王羲之虽然又多次重写,但皆不如此次酒酣之作。为此,他曾感叹:“此神助耳,何吾能力致。”故他本人对其也十分珍惜,作为传家之宝一直传到第七代孙王法极。不过,《兰亭序》真迹最终还是没有逃脱落入帝王家的命运,被唐太宗李世民所得,并在他去世后作为陪葬,埋进昭陵,从此下落不明。这也成为后人不断探寻的一个谜。

王法极法号智永,他继承了王羲之的衣钵,精勤书法,尤工草书。据传,著名的“永字八法”就是由他所创,他所写的《真草千字文》也一直流传至今。

据说智永练字时,笔头秃了,就取下丢进一个大竹筐。时间一久,积了整整十大筐秃笔头,智永便在寺前的空地挖了一个深坑,把所有破笔头埋在土里,砌成坟冢,称之为“退笔冢”,这就是“退笔成冢”典故的来源。由于智永的字写得好,前来求他写字和题匾的人络绎不绝,以致寺内的木门槛也被踏穿,不得不用铁皮把它裹起来,“铁门限”的典故就由此而来。

《兰亭序》的真迹,一直被智永珍藏,临去世时将其传给弟子辩才。辩才博学多才,精于琴棋书画,尤其精于书法。他得到《兰亭序》后,十分珍视,秘不示人,在自己居住的房间房梁上掏了一个暗龛,专门用来珍藏《兰亭序》。

那时的皇帝正是唐太宗,酷爱书法艺术,对王羲之的墨宝更是情有独钟,每每得一真迹,便视若珍宝,唯恐失却。他先后三次将辩才请到长安,热情款待,同时询问《兰亭序》下落。但无论李世民怎样百般盛情,辩才只是装憨作痴,推说自己侍候先师智永时确实见过《兰亭序》,但经过几十年的战乱,早已不知去向。唐太宗无奈,只得改派监察御史萧翼去智取。萧翼是梁元帝萧绎的曾孙,为人狡黠多诈。他向唐太宗提出两个要求:一是不要公开派他去,二是请唐太宗借给他几件“二王”(王羲之和王献之)的真迹字帖,以便见机行事。唐太宗欣然答应他的要求,由此上演了一出“萧翼赚(编者注:诳骗)兰亭”的活剧。