隶书作品大全100篇

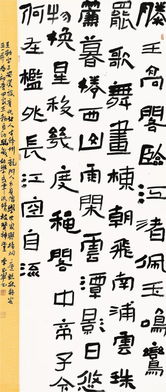

黄鹤楼送孟浩然之广陵书法作品

《黄鹤楼送孟浩然之广陵》是唐代伟大诗人李白的名篇之一。

这是一首送别诗,寓离情于写景。首句点出送别的地点:一代名胜黄鹤楼;二句写送别的时间与去向:“烟花三月”的春色和东南形胜的“扬州”;三、四句,写送别的场景:目送孤帆远去;只留一江春水。诗作以绚丽斑驳的烟花春色和浩瀚无边的长江为背景,极尽渲染之能事,绘出了一幅意境开阔、情丝不绝、色彩明快、风流倜傥的诗人送别画。此诗虽为惜别之作,却写得飘逸灵动,情深而不滞,意永而不悲,辞美而不浮,韵远而不虚。

“故人西辞黄鹤楼”,黄鹤楼,天下胜景,原址在今湖北省武昌西边的黄鹤矶上。相传黄鹤楼是仙人乘鹤飞升之处,是当时骚人墨客流连聚会之地。崔颢著名的题诗“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼”,为黄鹤楼增添了情深思远的人文景色。而今两位潇洒飘逸的诗人在此道别,更带有诗意和浪漫色彩。

“唯见长江天际流”,这是诗人驻足良久,不忍离去时的所见。面对悠远无尽的江水,面对水天一色的远方,诗人似乎要把自己的一片情意托付江水,这滔滔江水之中,那远去的江帆之中,满溢着诗人依依惜别的深情,无限的眷恋,让人感到一种言已尽而意无穷的悠远境界。也许他在想:老朋友今番远去,何时再能相会?他孤零零一个人,旅途中是否寂寞?但愿他一帆风顺,路上平安!这向着遥远的天边流去的滚滚江水,也正象征着他们的友情;江水是永远流不尽的,而他们之间的情意也是说不完的。

《春夜喜雨》书法作品

好雨知时节,当春乃发生。

随风潜入夜,润物细无声。

野径云俱黑,江船火独明。

晓看红湿处,花重锦官城。

译文

好雨似乎会挑选时辰,降临在万物萌生之春。

伴随和风,悄悄进入夜幕。细细密密,滋润大地万物。

浓浓乌云,笼罩田野小路,点点灯火,闪烁江上渔船。

明早再看带露的鲜花,成都满城必将繁花盛开。

全文鉴赏

这是描绘春夜雨景,表现喜悦心情的名作。一开头就用一个“好”字赞美“雨”。在生活里,“好”常常被用来赞美那些做好事的人。如今用“好”赞美雨,已经会唤起关于做好事的人的联想。接下去,就把雨拟人化,说它“知时节”,懂得满足客观需要。其中“知”字用得传神,简直把雨给写活了。春天是万物萌芽生长的季节,正需要下雨,雨就下起来了。它的确很“好”。

颔联写雨的“发生”,进一步表现雨的“好”,其中“潜”、“润”、“细”等字生动地写出了雨“好”的特点。雨之所以“好”,好就好在适时,好在“润物”。春天的雨,一般是伴随着和风细雨地滋润万物的。然而也有例外。有时候,它会伴随着冷风,受到冷空气影响由雨变成雪。有时候,它会伴随着狂风,下得很凶暴。这时的雨尽管下在春天,但不是典型的春雨,只会损物而不会“润物”,自然不会使人“喜”,也不可能得到“好”评。所以,光有首联的“知时节”,还不足以完全表现雨的“好”。等到第二联写出了典型的春雨──伴随着和风的细雨,那个“好”字才落实了。“随风潜入夜,润物细无声。”这仍然用的是拟人化手法。“潜入夜”和“细无声”相配合,不仅表明那雨是伴随和风而来的细雨,而且表明那雨有意“润物”,无意讨“好”。如果有意讨“好”,它就会在白天来,就会造一点声势,让人们看得见,听得清。惟其有意“润物”,无意讨“好”,它才选择了一个不妨碍人们工作和劳动的时间悄悄地来,在人们酣睡的夜晚无声地、细细地下。

雨这样“好”,就希望它下多下够,下个通宵。倘若只下一会儿,就云散天晴,那“润物”就不很彻底。诗人抓住这一点,写了颈联。在不太阴沉的夜间,小路比田野容易看得见,江面也比岸上容易辨得清。如今放眼四望,“野径云俱黑,江船火独明。”只有船上的灯火是明的。此外,连江面也看不见,小路也辨不清,天空里全是黑沉沉的云,地上也像云一样黑。看起来这雨准会下到天亮。这两句写出了夜雨的美丽景象,“黑”与“明”相互映衬,不仅点明了云厚雨足,而且给人以强烈的美感。

尾联是想象中的情景,紧扣题中的“喜”字写想象中的雨后之晨锦官城的迷人景象。如此“好雨”下上一夜,万物就都得到润泽,发荣滋长起来了。万物之一的花,最能代表春色的花,也就带雨开放,红艳欲滴。诗人说:等到明天清早去看看吧,整个锦官城(成都)杂花生树,一片“红湿”,一朵朵红艳艳、沉甸甸,汇成花的海洋。“红湿”“花重”等字词的运用,充分说明诗人体物细腻。

《九月九日忆山东兄弟》书法作品

唐代 王维

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

翻译

独自远离家乡难免总有一点凄凉,每到重阳佳节倍加思念远方的亲人。

远远想到兄弟们身佩茱萸登上高处,也会因为少我一人而生遗憾之情。

注释

⑴九月九日:即重阳节。古以九为阳数,故曰重阳。忆:想念。山东:王维迁居于蒲县(今山西永济县),在函谷关与华山以东,所以称山东。

⑵异乡:他乡、外乡。 为异客:作他乡的客人。

⑶佳节:美好的节日。

⑷登高:古有重阳节登高的风俗。

⑸茱萸(zhūyú):一种香草,即草决明。古时人们认为重阳节插戴茱萸可以避灾克邪。

作者简介

王维(701年-761年,一说699年—761年),字摩诘,汉族,河东蒲州(今山西运城)人,祖籍山西祁县,唐朝诗人,有“诗佛”之称。苏轼评价其:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”开元九年(721年)中进士,任太乐丞。王维是盛唐诗人的代表,今存诗400余首,重要诗作有《相思》《山居秋暝》等。王维精通佛学,受禅宗影响很大。佛教有一部《维摩诘经》,是王维名和字的由来。王维诗书画都很有名,非常多才多艺,音乐也很精通。与孟浩然合称“王孟”。

写作背景

此诗原注:“时年十七。”说明这是王维十七时的作品。王维当时独自一人漂泊在洛阳与长安之间,他是蒲州(今山西永济)人,蒲州在华山东面,所以称故乡的兄弟为山东兄弟。九月九日是重阳节,中国有些地方有登高的习俗。《太平御览》卷三十二引《风土记》云:“俗于此日,以茱萸气烈成熟,尚此日,折萸房以插头,言辟热气而御初寒。”

《观沧海》书法作品

观沧海 碣石篇

两汉 曹操

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

翻译

东行登上碣石山,来观赏那苍茫的海。

海水多么宽阔浩荡,山岛高高地挺立在海边。

树木和百草丛生,十分繁茂,

秋风吹动树木发出悲凉的声音,海中涌着巨大的海浪。

太阳和月亮的运行,好像是从这浩瀚的海洋中发出的。

银河星光灿烂,好像是从这浩瀚的海洋中产生出来的。

我很高兴,就用这首诗歌来表达自己内心的志向。

曹操简介

曹操(155年-220年正月庚子),字孟德,一名吉利,小字阿瞒,沛国谯(今安徽亳州)人,汉族。东汉末年杰出的政治家、军事家、文学家、书法家。三国中曹魏政权的缔造者,其子曹丕称帝后,追尊为武皇帝,庙号太祖。曹操精兵法,善诗歌,抒发自己的政治抱负,并反映汉末人民的苦难生活,气魄雄伟,慷慨悲凉;散文亦清峻整洁,开启并繁荣了建安文学,给后人留下了宝贵的精神财富,史称建安风骨,鲁迅评价其为“改造文章的祖师”。同时曹操也擅长书法,尤工章草,唐朝张怀瓘在《书断》中评其为“妙品”。

写作背景

《观沧海》寄托诗人很深的感慨,透过它我们可以看到诗人自己的胸怀。曹操这次登碣石山是在北征乌桓得胜回师途中。乌桓是当时东北方的大患,建安十一年(公元206年),乌桓攻破幽州,俘虏了汉民十余万户。同年,袁绍的儿子袁尚和袁熙又勾结辽西乌桓首领蹋顿,屡次骚扰边境,以致曹操不得不在建安十二年(公元207年)毅然决定北上征伐乌桓。后来在田畴的指印下,小用计策。

大约在这年八月的一次大战中,曹操终于取得了决定性的胜利。这次胜利巩固了曹操的后方,奠定了次年挥戈南下,以期实现统一中国的宏愿。把前后的事件联系起来,我们可以看出,北征乌桓对曹操来说是一次多么重要的战争了。而《观沧海》正是北征乌桓得胜回师经过碣石山时写的。[1] 身为主帅的曹操,登上当年秦皇、汉武也曾登过的碣石,又当秋风萧瑟之际,他的心情像沧海一样难以平静。

他将自己宏伟的抱负、阔大的胸襟融汇到诗歌里,借着大海的形象表现出来。

全诗鉴赏

曹操这首《观沧海》准确生动地描绘出海洋的形象,单纯而又饱满,丰富而不琐细,好像一幅粗线条的炭笔画一样。尤其可贵的是,这首诗不仅仅反映了海洋的形象,同时也赋予它以性格。句句写景,又是句句抒情。既表现了大海,也表现了诗人自己。诗人不满足于对海洋做形似的摹拟,而是通过形象,力求表现海洋那种孕大含深、动荡不安的性格。海,本来是没有生命的,然而在诗人笔下却具有了性格。这样才更真实、更深刻地反映了大海的面貌。

《观沧海》是借景抒情,把眼前的海上景色和自己的雄心壮志很巧妙地融合在一起。《观沧海》的高潮放在诗的末尾,它的感情非常奔放,思想却很含蓄。不但做到了情景交融,而且做到了情理结合、寓情于景。因为它含蓄,所以更有启发性,更能激发我们的想像,更耐人寻味。过去人们称赞曹操的诗深沉饱满、雄健有力,“如幽燕老将,气韵沉雄”,从这里可以得到印证。全诗的基调为苍凉慷慨的,这也是建安风骨的代表作。

从诗的体裁看,这是一首古体诗;从表达方式看,这是一首四言写景诗。“东临碣石,以观沧海”这两句话点明“观沧海”的位置:诗人登上碣石山顶,居高临海,视野寥廓,大海的壮阔景象尽收眼底。以下十句描写,概由此拓展而来。“观”字起到统领全篇的作用,体现了这首诗意境开阔,气势雄浑的特点。

前四行诗句描写沧海景象,有动有静,如“秋风萧瑟,洪波涌起”与“水何澹澹”写的是动景,“树木丛生,百草丰茂”与“山岛竦峙”写的是静景。

“水何澹澹,山岛竦峙”是望海初得的大致印象,有点像绘画的轮廓。在这水波“澹澹”的海上,最先映入眼帘的是那突兀耸立的山岛,它们点缀在平阔的海面上,使大海显得神奇壮观。这两句写出了大海远景的一般轮廓,下面再层层深入描写。

“树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起。”前二句具体写竦峙的山岛:虽然已到秋风萧瑟,草木摇落的季节,但岛上树木繁茂,百草丰美,给人诗意盎然之感。后二句则是对“水何澹澹”一句的进一层描写:定神细看,在秋风萧瑟中的海面竟是洪波巨澜,汹涌起伏。作者面对萧瑟秋风,老骥伏枥,志在千里”的“壮志”胸怀。

“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。”运用作者的想象,写出了作者曹操的壮志情怀。前面的描写,将大海的气势和威力凸显在读者面前;在丰富的联想中表现出作者博大的胸怀、开阔的胸襟、宏大的抱负。暗含一种要像大海容纳万物一样把天下纳入自己掌中的胸襟。“幸甚至哉,歌以咏志。”这是合乐时的套语,与诗的内容无关,也指出这是乐府唱过的。

《送杜少府之任蜀州》书法作品

王勃

城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在岐路,儿女共沾巾。

翻译

在三秦护卫着的长安城,遥望五津的风尘烟雾。

跟您离别的心情是一样的,因为我们都是出外做官的人。

只要四海之内存在知心的朋友,即使远在天边,也像近邻一样。

不要在分别的道口,像普通青年男女一样,一起哭得泪水沾湿了手巾。

写作背景

《送杜少府之任蜀州》是作者在长安的时候写的。“少府”,是唐朝对县尉的通称。姓杜的少府将到四川去做官,王勃在长安相送,临别时赠送给他这首送别诗

作者简介

王勃(649~676)唐代诗人,字子安,绛州龙门(今山西河津)人。麟德初应举及第,曾任虢州参军。后往海南探父,因溺水,受惊而死。少时即显露才华,与杨炯、卢照邻、骆宾王以文辞齐名,并称“初唐四杰”。他和卢照邻等皆企图改变当时“争构纤微,竞为雕刻”的诗风(见杨炯《王子安集序》)。其诗偏于描写个人生活,也有少数抒发政治感慨、隐寓对豪门世族不满之作,风格较为清新,但有些诗篇流于华艳。其散文《滕王阁序》颇有名。原有集,已散佚,明人辑有《王子安集》

《题西林壁》书法作品

宋 苏轼

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

注释

题西林壁:写在西林寺的墙壁上。西林寺在庐山西麓。题:书写,题写。西林:西林寺,在江西庐山。

横看:从正面看。庐山总是南北走向,横看就是从东面西面看.

侧:侧面。

各不同:各不相同。

不识:不能认识,辨别。

真面目:指庐山真实的景色,形状。

缘:因为;由于。

此山:这座山,指庐山。

西林:西林寺,在现在江西省的庐山上。这首诗是题在寺里墙壁上的。

翻译

从正面、侧面看庐山山岭连绵起伏、山峰耸立,从远处、近处、高处、低处看庐山,庐山呈现各种不同的样子。

我之所以认不清庐山真正的面目,是因为我人身处在庐山之中。

创作背景

苏轼于神宗元丰七年(1084年)由黄州(治所在今湖北黄冈)贬所改迁汝州(治所在今河南临汝) 团练副使,赴汝州时经过九江,与友人参寥同游庐山。瑰丽的山水触发逸兴壮思,于是写下了若干首庐山记游诗。《题西林壁》是游观庐山后的总结。据南宋施宿《东坡先生年谱》记载可知此诗约作于元丰七年五月间。

作者简介

苏轼(1037-1101),北宋文学家、书画家、美食家。字子瞻,号东坡居士。汉族,四川人,葬于颍昌(今河南省平顶山市郏县)。一生仕途坎坷,学识渊博,天资极高,诗文书画皆精。其文汪洋恣肆,明白畅达,与欧阳修并称欧苏,为“唐宋八大家”之一;诗清新豪健,善用夸张、比喻,艺术表现独具风格,与黄庭坚并称苏黄;词开豪放一派,对后世有巨大影响,与辛弃疾并称苏辛;书法擅长行书、楷书,能自创新意,用笔丰腴跌宕,有天真烂漫之趣,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称宋四家;画学文同,论画主张神似,提倡“士人画”。著有《苏东坡全集》和《东坡乐府》等。

隶书春节对联作品

1. 上联:进门都是客 下联:到此即为家

2. 上联:今晚栖身留燕寓 下联:明朝展翅赴鹏程

3. 上联:接待八方旅客 下联:欢迎四海亲人

4. 上联:交以诚接以礼一团和气 下联:近者悦远者来四海春风

5. 上联:鸡声茅店月 下联:人迹板桥霜

6. 上联:鸡鸣声早早 下联:马去意迟迟

7. 上联:华侨外宾联欢满座 下联:高楼大厦聚会一堂

8. 上联:鸿雁远去皆因大地春暖 下联:旅客常来只为小店情深

9. 上联:红日坠西行客身倦堪止步 下联:群鸦噪晚离人马疲可停骖

10. 上联:红日堕西行客身倦堪止步 下联:群鸦噪离人马疲乏可停骖

11. 上联:过客相逢应止宿 下联:征途到此便为家

12. 上联:国中尚有人乎夜半鸡声劝英雄莫忘起舞 下联:我亦非无意者雪中鸿爪是佳客是管题诗

13. 上联:共对一樽酒 下联:相看万里人

14. 上联:祖国天涯同梓里 下联:神州海角遍亲人

15. 上联:踪迹息风尘满地江湖仆仆 下联:萍踪征会合一肩行李匆匆

16. 上联:竹席布衾迎远客 下联:香茶热饭款嘉宾

17. 上联:挚意挚情似故友 下联:问寒问暖如亲人

18. 上联:栈曲有云皆献瑞 下联:房幽无地不生香

19. 上联:曰归曰归莫为鹧鸪行急急 下联:有客有客且随燕子住依依

20. 上联:玉宇琼楼迎来春夏秋冬客 下联:锦衾绣被温暖东西南北人

21. 上联:幽斋特下高人榻 下联:古道频来长者车

22. 上联:迎八面春风入院 下联:接四方宾客归家

23. 上联:银星未出先投宿 下联:晓日方明赶前程

24. 上联:以天下为己任红心似火 下联:将宾客将亲人笑脸如春

25. 上联:以天下为己任丹心似火 下联:把旅客当亲人笑脸如春

26. 上联:烟外暮钟催倦鸟 下联:林间残照促归人

27. 上联:小住为佳客来则喜 下联:引人入胜宾至如归

28. 上联:相留四海五湖客 下联:尊重东西南北人

29. 上联:相逢似萍水 下联:小住胜亲人

30. 上联:乡梦不随春意厚 下联:客思偏向雨声多

31. 上联:喜待东西南北客 下联:欣捧兄弟姐妹情

32. 上联:君行且止 下联:宾至如归

33. 上联:居安来客喜 下联:喜客来安居

34. 上联:廾曲有去皆献瑞 下联:房幽无地不生香

35. 上联:改革住房制度 下联:造福更多人民

36. 上联:浮生若寄谁非梦 下联:到此能安即是家

37. 上联:风雨送劳人特为筑室道旁聊避劳人风雨 下联:光阴如过客快去作羹厨下莫延过客光阴

38. 上联:风尘小住计亦得 下联:萍水相逢缘最奇

39. 上联:饭香菜美喜供嘉宾醉饱 下联:床洁被暖笑迎远客安居

40. 上联:饭香菜美喜供佳宾醉饱 下联:褥净被暖笑迎远客安居

41. 上联:店中称适意 下联:房内可安身

《望庐山瀑布》书法作品

望庐山瀑布 李白

日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。

飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

创作背景

这首诗一般认为是公元725年(唐玄宗开元十三年)前后李白出游金陵途中初游庐山时所作。吴小如教授认为,李白这两首诗体裁不一,内容也有一部分重复,疑非一时之作。詹锳先生在《李白诗文系年》中根据任华《杂言寄李白》诗,认为第一首五古为李白入长安以前(开元年间)所作。另有人认为第二首七绝作于公元756年(唐玄宗天宝十五年)李白到庐山的夏秋之交。

诗文鉴赏一

这首诗是七言绝句。此诗中的香炉,即第一首诗开头提到的香炉峰,“在庐山西北,其峰尖圆,烟云聚散,如博山香炉之状”(乐史《太平寰宇记》)。可是,到了诗人李白的笔下,便成了另一番景象:一座顶天立地的香炉,冉冉地升起了团团白烟,缥缈于青山蓝天之间,在红日的照射下化成一片紫色的云霞。这不仅把香炉峰渲染得更美,而且富有浪漫主义色彩,为不寻常的瀑布创造了不寻常的背景。接着诗人才把视线移向山壁上的瀑布。“遥看瀑布挂前川”,前四字是点题。“挂前川”,这是“望”的第一眼形象,瀑布像是一条巨大的白练高挂于山川之间。“挂”字很妙,它化动为静,惟妙惟肖地表现出倾泻的瀑布在“遥看”中的形象。第一首诗说,“壮哉造化功!”正是这“造化”才能将这巨物“挂”起来,所以这“挂”字也包含着诗人对大自然的神奇伟力的赞颂。

第三句又极写瀑布的动态。“飞流直下三千尺”,一笔挥洒,字字铿锵有力。“飞”字,把瀑布喷涌而出的景象描绘得极为生动;“直下”,既写出山之高峻陡峭,又可以见出水流之急,那高空直落,势不可挡之状如在眼前。然而,诗人犹嫌未足,接着又写上一句“疑是银河落九天”,真是想落天外,惊人魂魄。“疑是”值得细味,诗人明明说得恍恍惚惚,而读者也明知不是,但是又都觉得只有这样写,才更为生动、逼真,其奥妙就在于诗人前面的描写中已经孕育了这一形象

。巍巍香炉峰藏在云烟雾霭之中,遥望瀑布就如从云端飞流直下,临空而落,这就自然地联想到像是一条银河从天而降。可见,“疑是银河落九天”这一比喻,虽是奇特,但在诗中并不是凭空而来,而是在形象的刻画中自然地生发出来的。它夸张而又自然,新奇而又真切,从而振起全篇,使得整个形象变得更为丰富多彩,雄奇瑰丽,既给人留下了深刻的印象,又给人以想象的余地,显示出李白那种“万里一泻,末势犹壮”的艺术风格。

诗人用夸张的比喻把景物升腾到更高的境界,达到写瀑布的极致,极为夸张,但又清新自然,浅显生动,同时具有动荡开阔的气势,飞动流走的章法,跳跃腾挪,纵横捭阖,亦有歌行的气势和特点。

李白一生好入名山游在庐山秀丽的山水之中,更显诗人标名之灵气。其想象丰富,奇思纵横,气势恢宏,感情奔放,似江河奔腾,又自然清新,似云卷风清,其诗歌的审美特征是自然美、率真美和无拘无束的自由美。这两首诗歌都具有这样的审美特征

书法沁园春雪楷书作品

沁园春·雪原文:

北国风光,千里冰封,万里雪飘。

望长城内外,惟余莽莽;大河上下,顿失滔滔。(余 通:馀)

山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高。(原驰 原作:原驱)

须晴日,看红装素裹,分外妖娆。(红装 一作:银装)

江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。

惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。

一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕

《沁园春·雪》译文

北方的风光,千万里冰封冻,千万里雪花飘。望长城内外,只剩下无边无际白茫茫一片;宽广的黄河上下,顿时失去了滔滔水势。山岭好像银白色的蟒蛇在飞舞,高原上的丘陵好像许多白象在奔跑,它们都想试一试与老天爷比比高。要等到晴天的时候,看红艳艳的阳光和白皑皑的冰雪交相辉映,分外美好。

江山如此媚娇,引得无数英雄竞相倾倒。只可惜秦始皇、汉武帝,略差文学才华;唐太宗、宋太祖,稍逊文治功劳。称雄一世的人物成吉思汗,只知道拉弓射大雕。这些人物全都过去了,数一数能建功立业的英雄人物,还要看今天的人们。

《沁园春·雪》写作背景

《沁园春·雪》这首词,是毛泽东于1936年2月所作。“沁园春”为词牌名,“雪”为词名。当时,毛泽东和彭德怀率领红军长征部队胜利到达陕北清涧县袁家沟,准备渡河东征,开赴抗日前线。为了视察地形,毛泽东登上海拔千米白雪覆盖的塬上,当“千里冰封”的大好河山和这白雪皑皑的塬地展现在他眼前时,不禁感慨万千,诗兴大发,欣然提笔,写下了这一首豪放之词。

毛泽东作为政治家、军事家和诗人,其诗词中大都写及历史与战争。学者王克煜通过深入研究分析认为,《沁园春·雪》可谓写得最为出色的一首。它既不像有些篇什直抒胸臆,也不是一般地运用中国诗歌传统的比兴手法,而是“比”“赋”得体,善于将“赋”的陈述方式融于“比”之中,从而形成了比较雄浑的词风与宽阔深厚的境界。

历来诗词咏雪的很多。“雪”,是富有诗意的自然景物,不少诗人对“雪”都成功地作了新的发掘。毛泽东这首词因“初到陕北看见大雪时”而起兴。1958年12月21日,毛泽东又作过批注:“雪:反封建主义,批判二千年封建主义的一个反动侧面"。

1945年8月28日,毛泽东从延安飞重庆,同民国政府进行了四十三天的谈判。其间柳亚子屡有诗赠毛,十月七日,毛书此词回赠。随即发表在重庆《新华日报》上,轰动一时。

本词作于1936年2月初,当时毛泽东同志在陕西清涧袁家沟,正准备亲率红一方面军(1935年11月,红军北上抗日先遣队与红十五军团会师后,恢复此番号)渡黄河东征,开赴河北抗日前线。毛泽东同志1945年10月7日致柳亚子先生书中说:“初到陕北看见大雪时,填过一首词。”即谓此阕。1958年12月21日又批注道:“雪,反封建主义,批判二千年封建主义的一个反动侧面。文采、风骚、大雕,只能如是,须知这是写诗啊!难道可以谩骂这一些人们吗?别的解释是错的。末三句,是指无产阶级。”本篇首次正式公开发表于《诗刊》1957年1月号。1945年10月,毛泽东同志在重庆曾手书此词赠柳亚子先生,11月4日,重庆《新民报》晚刊据传抄件刊出。其后,一些报纸相继转载。但多有讹误,不足为据。1951年1月8日,《文汇报》附刊曾将毛泽东同志赠柳的墨迹制版刊出。

隶书刘禹锡乌衣巷作品

《乌衣巷》这是组诗《金陵五题》中的一篇,是唐朝诗人 刘禹锡寄物咏怀,感慨藏而不露的名篇,深受人们的喜爱。全诗如下:

朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。

旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

翻译

朱雀桥边一些野草开花,乌衣巷口唯有夕阳斜挂。当年王导、谢安檐下的燕子,如今已飞进寻常百姓家中。

注释

【朱雀桥】在金陵城外,乌衣巷在桥边。 在今南京市东南,在文德桥南岸,是三国东吴时的禁军驻地。由于当时禁军身着黑色军服,所以此地俗语称乌衣巷。在东晋时以王导、谢安两大家族,都居住在乌衣巷,人称其子弟为“乌衣郎”。入唐后,乌衣巷沦为废墟。现为民间工艺品的汇集之地。

【乌衣】燕子,旧时王谢之家庭多燕子。今江苏省南京市江宁区,横跨秦淮河。

【寻常】平常。

【王谢】王导、谢安,晋相,世家大族,贤才众多,皆居巷中,冠盖簪缨,为六朝(吴、东晋、宋齐梁陈先后建都于建康即今之南京)巨室。至唐时,则皆衰落不知其处。

【旧时】晋代。

赏析

这是一首怀古诗。

头二句以此桥名、巷名为对,实在是妙手天成。妙对更妙在不落痕迹地融入了诗人对世界的感觉:夕阳斜矣,暮气逼人,在这种冷情调中,野草撒野地开花,似乎在以鲜丽的颜色和蓬勃的生机,反讽着世事的变迁。又似乎在以自由的生命,暗示着曾经繁华盖世的这片地方,已是门庭冷落,车马稀疏,荒草没径了。妙处是没有尽头的,因为妙处可以改变方向和方式,甚至把原先的妙处变作新的妙处的背景。诗人一点灵感,借一只燕子阅尽世事沧桑。当然生活中,即使是寿命极长的燕子也不可能是四百年前“王谢堂前”的老燕。但是作者抓住了燕子作为候鸟有栖息旧巢的特点,这就足以唤起 读者的想象,暗示出乌衣巷昔日的繁荣,起到了突出今昔对比的作用。《乌衣巷》在艺术表现上集中描绘乌衣巷的现况;对它的过去,仅仅巧妙地略加暗示。诗人的感慨更是藏而不露,寄寓在景物描写之中。因此它虽然景物寻常,语言浅显,却有一种蕴藉含蓄之美,使人读起来余味无穷。

凭吊东晋时南京秦淮河上朱雀桥和南岸的乌衣巷的繁华鼎盛,而今野草丛生,荒凉残照。感慨沧海桑田,人生多变。以燕栖旧巢唤起人们想象,含而不露;以“野草花”、“夕阳斜”涂抹背景,美而不俗。语虽极浅,味却无限。施补华的《岘佣说诗》评这首诗的三、四句时说:“若作燕子他去,便呆。盖燕子仍入此堂,王谢零落,已化作寻常百姓矣。如此则感慨无穷,用笔极曲。”

这首诗据说博得白居易“掉头苦吟,叹赏良久。”自有其深意所在。