带春字的诗句300首

钱塘湖春行的唐诗鉴赏

「原文」

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

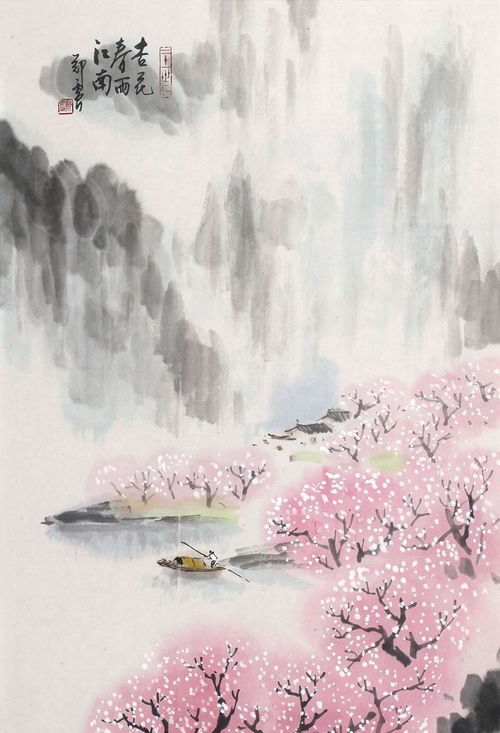

"乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄"诗意图

「翻译」

从孤山寺的北面到贾亭的西面,湖面春水刚与堤平,白云低垂,同湖面上的波澜连成一片。

几处早出的黄莺争着飞向阳光温暖的树木上栖息,谁家新来的燕子衔着泥在筑巢。

繁多而多彩缤纷的春花渐渐要迷住人的眼睛,浅浅的春草刚刚能够遮没马蹄。

我最喜爱西湖东边的美景,总观赏不够,尤其是绿色杨柳荫下的白沙堤。

「注释」

1、孤山寺:南北朝时期陈文帝(559~566)初年建,名承福,宋时改名广化。孤山:在西湖的里、外湖之间,因与其他山不相接连,所以称孤山。上有孤山亭,可俯瞰西湖全景。

2、贾亭:又叫贾公亭。西湖名胜之一,唐朝贾全所筑。唐贞元(公元785~804年)中,贾全出任杭州刺史,于钱塘湖建亭。人称“贾亭”或“贾公亭”,该亭至唐代末年。

3、水面初平:湖水才同堤平,即春水初涨。初:在古汉语里用作副词,常用来表示时间,是指刚刚。

4、云脚低:白云重重叠叠,同湖面上的波澜连成一片,看上去,浮云很低,所以说“云脚低”。点明春游起点和途径之处,着力描绘湖面景色。多见于将雨或雨初停时。

云脚:接近地面的云气,多见于将雨或雨初停时。“脚”的本义指人和动物行走的器官。这里指低垂的云。

5、早莺:初春时早来的黄鹂。莺:黄鹂,鸣声婉转动听。

6、争暖树:争着飞到向阳的树枝上去。暖树:向阳的树。

7、新燕:刚从南方飞回来的燕子。

8、啄:衔取。燕子衔泥筑巢。春行仰观所见,莺歌燕舞,生机动人。侧重禽鸟。

9、乱花:纷繁的花。渐:副词,渐渐地。欲:副词,将要,就要。迷人眼:使人眼花缭乱。

10、浅草:浅绿色的草。才能:刚够上。没:遮没,盖没。春行俯察所见,花繁草嫩,春意盎然。侧重花草。

11、湖东:以孤山为参照物。

12、行不足:百游不厌。足,满足。

13、阴:同“荫”,指树荫。

14、白沙堤:即今白堤,又称沙堤、断桥堤,在西湖东畔,唐朝以前已有。诗人由北而西而南而东,环湖一周,诗则以湖东绿杨白堤结束,以“最爱”直抒深情。白堤全长1000米。

「赏析」

《钱塘湖春行》生动地描绘了诗人早春漫步西湖所见的明媚风光,是一首唱给春日良辰和西湖美景的赞歌。整首诗写出了白居易对西湖的喜爱和赞叹之情。

《钱塘湖春行》这首诗就像一篇短小精悍的游记,从孤山、贾亭开始,到湖东、白堤止,一路上,在湖青山绿那美如天堂的景色中,饱览了莺歌燕舞,陶醉在鸟语花香,最后,才意犹未尽地沿着白沙堤,在杨柳的绿阴底下,一步三回头,恋恋不舍地离去了。耳畔还回响着由世间万物共同演奏的春天的赞歌,心中便不由自主地流泻出一首饱含着自然融合之趣的《钱塘湖春行》的优美诗歌来。

首联:“孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低”,第一句是地点,第二句是远景,孤山坐落在西湖的后湖与外湖之间,峰峦叠翠,上有孤山寺,登山观景,美不胜收。

贾亭,又叫贾公亭,据《唐语林》卷六载,贞元中,贾全任杭州剌史时,曾在西湖造亭,杭人称其为贾公亭,未五六十年后废。贞元是唐德宗的年号,从公元780年到805年。白居易写此诗时,其亭尚在,也算是西湖的一处名胜。白居易一开始来到了孤山寺的北面,贾公亭的西畔,放眼望去,只见春水荡漾,云幕低垂,湖光山色,尽收眼底。“初平”所表达的是白居易对春日里西湖的一种特有的感受。由于连绵不断的春雨,使得如今的湖面看上去比起冬日来上升了不少,似乎眼看着就要与视线持平了,这种水面与视线持平的感觉只有人面对广大的水域才可能有的感觉,也是一个对西湖有着深刻了解和喜爱的人才能写出的感受。此刻,脚下平静的水面与天上低垂的云幕构成了一副宁静的水墨西湖图,而正当诗人默默地观赏西湖那静如处子的神韵时,耳边却传来了阵阵清脆的鸟鸣声,打破了他的沉思,于是他把视线从水云交界处收了回来,从而发现了自己实际上是早已置身于一个春意盎然的美好世界中了。

颔联和颈联:“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。”这四句是白居易此诗的核心部分,也就是最为抢眼的句子,同时也是白诗描写春光特别是描写西湖春光的点睛之笔。几处,是好几处,甚至也可以是多处的意思。用“早”来形容黄莺,体现了白居易对这些充满生机的小生命的由衷的喜爱:树上的黄莺一大早就忙着抢占最先见到阳光的“暖树”,生怕一会儿就会赶不上了。一个“争”字,让人感到春光的难得与宝贵。而不知是谁家檐下的燕子,此时也正忙个不停地衔泥做窝,用一个“啄”字,来描写燕子那忙碌而兴奋的神情,似乎把小燕子也写活了,这两句着意描绘出莺莺燕燕的动态,从而使得全诗洋溢着春的活力与生机。

黄莺是公认的春天歌唱家,听着她们那婉转的歌喉,使人感到春天的妩媚;燕子是候鸟,她们随着春天一起回到了家乡,忙着重建家园,迎接崭新的生活,看着她们飞进飞出地搭窝,使人们倍加感到生命的美好。在对天空中的小鸟进行了形象的拟人化描写之后,白居易又把视线转向了脚下的植被,“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。”这也是一联极富情感色彩与生命活力的景物描写,充分显示了白居易对描写对象的细致观察以及准确把握其特征的能力。花而言其乱,乃至要乱得迷了赏花人的目光,在旁人的诗句中,很少有这种写法,而这种独到的感受,却正是白居易在欣赏西湖景色时切身的体验,五颜六色的鲜花,漫山野地开放,在湖光山色的映衬下,千姿百态,争奇斗艳,使得白居易简直不知把视线投向哪里才好,也无从分辨出个高下优劣来,只觉得眼也花了,神也迷住了,真是美不胜收,应接不暇呀。

“乱花渐欲迷人眼”一句是驻足细看,而“浅草才能没马蹄”,则已经是骑马踏青了,在绿草如茵、繁花似锦的西子湖畔,与二三友人,信马由缰,自由自在地游山逛景,该是一件多么惬意的事情呀,马儿似乎也体会到了背上主人那轻松闲逸的兴致,便不紧不慢地,踩着那青青的草地,踏上那长长的白堤。诗人在指点湖山、流连光景的不经意间,偶然瞥到了,马蹄在草地上亦起亦落、时隐时现的情景,觉得分外有趣,忍不住将其写入了诗中,没想到就是这随意的一笔,却为全诗增添了多少活泼情趣和雅致闲情。著名美学家别林斯基曾说过,“无论在哪一种情况下,美都是从灵魂深处发出的。因为大自然的景象是不可能绝对的美,这美隐藏在创造或者观察它们的那个人的灵魂里。”白居易的《钱塘湖春行》恰恰说明了这一美学欣赏真理。

尾联:“最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤”,略写诗人最爱的湖东沙堤,白堤中贯钱塘湖,在湖东一带,可以总揽全湖之胜。只见绿杨荫里,平坦而修长的白沙堤静卧碧波之中,堤上骑马游春的人来往如织,尽情享受春日美景。诗人置身其间,饱览湖光山色之美,心旷而神怡。以“行不足”说明自然景物美不胜收,诗人也余兴未阑,集中饱满的感受给读者无尽的回味。

唐诗《春泛若耶溪》鉴赏

【作者简介】綦毋潜(692-749),字孝通,虔州(今江西南康)人,唐代著名诗人。开元十四年(726年)进士及第,授宜寿(今陕西周至)尉,迁左拾遗,终官著作郎,安史之乱后归隐,游江淮一代,后不知所终。綦毋潜才名盛于当时,与许多著名诗人如:李颀、王维、张九龄、储光羲、孟浩然、卢象、高适、韦应物过从甚密,其诗清丽典雅,恬淡适然,后人认为他诗风接近王维。《全唐诗》收录其诗1卷,共26首,内容多为记述与士大夫寻幽访隐的情趣,代表作《春泛若耶溪》选入《唐诗三百首》。

幽意无断绝,此去随所偶。

晚风吹行舟,花路入溪口。

际夜转西壑,隔山望南斗。

潭烟飞溶溶,林月低向后。

生事且弥漫,愿为持竿叟。

注解

1、际夜:至夜。

2、潭烟:水气。

3、弥漫:渺茫。

译文

归隐之心长期以来不曾中断,此次泛舟随遇而安任其自然。

阵阵晚风吹着小舟轻轻荡漾,一路春花撒满了溪口的两岸。

傍晚时分船儿转出西山幽谷,隔山望见了南斗明亮的闪光。

水潭烟雾升腾一片白白茫茫,岸树明月往后与船行走逆向。

人间世事多么繁复多么茫然,愿作渔翁持竿垂钓在此溪旁!

赏析

这是一首写春夜泛江的诗。开首两句则以“幽意”点出了全诗的主旨,是幽居独处,放任自适的意趣。因此,驾舟出游,任其自然,流露了随遇而安的情绪。接着写泛舟的时间、路线和沿途景物,以春江、月夜、花路、扁舟等景物,创造出一种幽美、寂静、迷蒙的境界。最后两句写心怀隐居之人,在此环境中,愿作持竿垂钓的隐者,追慕“幽意”的人生。全诗扣紧题目中的“泛”字,在曲折回环的扁舟行进中,对不同的景物进行描摹,使寂静的景物富有动感,恍惚流动,给人轻松舒适的感受。

唐诗三百首春思全文解析

李白《春思》:燕草如碧丝,秦桑低绿枝。当君怀归日,是妾断肠时。春风不相识,何事入罗帏

【原文】

《春思》

燕草如碧丝,秦桑低绿枝。

当君怀归日,是妾断肠时。

春风不相识,何事入罗帏

【注解】:

1、燕草:燕,今河北北部,辽宁西部。指燕地的草。征夫所在之地。

2、秦:今陕西,燕地寒冷,草木迟生于较暖的秦地。

3、罗帏:丝织的帘帐。

4、秦桑:秦地的桑树。思妇所居之处。

5、怀归:想家。

6、妾:古代妇女自称。

【韵译】:

燕塞春草,才嫩得象碧绿的小丝,秦地桑叶,早已茂密得压弯树枝。

郎君啊,当你在边境想家的时候,正是我在家想你,肝肠断裂日子。

多情的春风呵,我与你素不相识,你为何闯入罗帏,搅乱我的情思

【翻译】:

燕地的春草刚刚发芽,细嫩得像丝一样,秦地的桑树已经低垂着浓绿的树枝。当你心里想着归家的日子,正是我思念你断肠的时候。春风与我不相理解,为什么要吹入我的罗帐里来

【评析】:

李白有相当数量的诗作描摹思妇的心理,《春思》是其中的一首。在我国古典诗歌中,“春”字往往语带双关。它既指自然界的春天,又能够比喻青年男女之间的爱情。诗题“春思”之“春”,就包含着这样两层意思。

开头两句:“燕草如碧丝,秦桑低绿枝”,能够视作“兴”。诗中的兴句一般是就眼前所见,信手拈起,这两句却以相隔遥远的燕、秦两地的春天景物起兴,颇为别致。“燕草如碧丝”,当是出于思妇的悬想:“秦桑低绿枝”,才是思妇所目睹。把目力达不到的远景和眼前近景配置在一幅画面上,并且都从思妇一边写出,从逻辑上说,似乎有点乖碍,但从“写情”的角度来看,却是可通的。试想:仲春时节,桑叶繁茂,独处秦地的思妇触景生情,终日盼望在燕地行役屯戍的丈夫早日归来;她根据自己平素与丈夫的恩爱相处和对丈夫的深切了解,料想远在燕地的丈夫此刻见到碧丝般的春草,也必然会萌生思归的念头。见春草而思归,语出《楚辞。招隐士》:“王孙游兮不归,春草生兮萋萋!”首句化用《楚辞》语,浑成自然,不着痕迹。诗人巧妙地把握了思妇复杂的感情活动,用两处春光,兴两地相思,把想象与怀忆同眼前真景融合起来,据实构虚,造成诗的妙境。所以不但起到了一般兴句所能起的烘托感情气氛的作用,而且还把思妇对于丈夫的真挚感情和他们之间心心相印的亲密关系传写出来了,这是一般的兴句所不易做到的。另外,这两句还使用了谐声双关。“丝”谐“思”,“枝”谐“知”,这恰和下文思归与“断肠”相关合,增强了诗句的音乐美与含蓄美。

三四两句直承兴句的理路而来,故仍从两地着笔:“当君怀归日,是妾断肠时。”丈夫及春怀归,足慰离人愁肠。按理说,诗中的女主人公应该感到欣喜才是,而下句竟以“断肠”承之,这又似乎违背了一般人的心理,但如果联系上面的兴句细细体会,就会发现,这样写对表现思妇的感情又进了一层。元代萧士赟注李白集曾加以评述道:“燕北地寒,生草迟。当秦地柔桑低绿之时,燕草方生,兴其夫方萌怀归之志,犹燕草之方生。妾则思君之久,犹秦桑之已低绿也。”这个评述,揭示了兴句与所咏之词之间的微妙的关系。诗中看似于理不合之处,正是感情最为浓密所在。

旧时俗话说:“见多情易厌,见少情易变。”这首诗中的女主人公的可贵之处在于阔别而情愈深,迹疏而心不移。诗的最后两句是:“春风不相识,何事入罗帏?”诗人捕捉了思妇在春风吹入闺房,掀动罗帐的一霎那的心理活动,表现了她忠于所爱、坚贞不二的高尚情操。萧士赟说:“末句比喻此心贞洁,非外物所能动”,正好被他一语道着。从艺术上说,这两句让多情的思妇对着无情的春风发话,又仿佛是无理的,但用来表现独守春闺的特定环境中的思妇的情态,又令人感到真实可信。春风撩人,春思缠绵,申斥春风,正所以明志自警。以此作结,恰到好处。

无理而妙是古典诗歌中一个常见的艺术特征。从李白的这首诗中不难看出,所谓无理而妙,就是指在看似违背常理、常情的描写中,反而更深刻地表现了各种复杂的感情。

【作者介绍】

李白(701年2月28日-762),字太白,号青莲居士,唐朝诗人,有“诗仙”之称,最伟大的浪漫主义诗人。汉族,出生于剑南道之绵州(巴西郡)昌隆县(712年更名为昌明县,今四川绵阳江油市青莲乡),一说生于西域碎叶城(今吉尔吉斯斯坦托克马克),祖籍陇西郡成纪县(今甘肃平凉市静宁县南)。其父李客,育二子(伯禽、天然)一女(平阳)。存世诗文千余篇,代表作有《蜀道难》、《行路难》、《梦游天姥吟留别》、《将进酒》等诗篇,有《李太白集》。762年病逝于安徽当涂,享年61岁。其墓在安徽当涂,四川江油、湖北安陆有纪念馆。

李白(lǐbái),字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,中国唐代伟大的浪漫主义诗人,李白的诗雄奇飘逸,艺术成就极高。他讴歌祖国山河与美丽的自然风光,想象丰富,激昂奔放,富有浪漫主义精神。被贺知章称为“诗仙”,其诗大多为描写山水和抒发内心的情感为主。诗风雄奇豪放。他与杜甫并称为“李杜”,(李商隐与杜牧并称为“小李杜”)。

李白于武后长安元年(701年)出生在剑南道之绵州(巴西郡)所属昌隆县(712年更名为昌明县,今四川省绵阳市所属江油市青莲乡)。另一种说法是其父从中原被贬至西域的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦的托克马克市)所生,4岁再迁回剑南道绵州昌隆县(今四川省江油市)。其父李客,生平事迹不详。

历代文人对李白的诗歌成就作出了极大的评价。李白生前就有诗名。贺知章一见就称他“谪仙人”。杜甫对其诗歌有“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”(《寄李十二白二十韵》)之评,赞其“白也诗无敌,飘然思不群;清新庾开府,俊逸鲍参军”。魏颢在《李翰林集序》中说:“白与古人争长,三字九言,鬼出神入。”很多文人都对李白有着极大的评价。韩愈云:“李杜文章在,光焰万丈长。”(《调张籍》)。唐朝文宗御封李白的诗歌、裴旻的剑舞、张旭的草书为“三绝”。到元白时期,开始扬杜抑李。白居易说:"又诗之豪者,世称李杜之作。才矣奇矣,人不逮矣"杜甫曾对李白有过这样的评价“李白一斗诗百篇,长安市上酒家眠,天子呼来不上船,自称臣是酒中仙”。

岭外音书断,经冬复历春的诗句鉴赏

【出处】唐·宋之问《渡汉江》。

【意思】贬谪到岭外,同家人的音信便已中断,过了一个冬天,如今又经历 了一个春天。岭外:即岭南,五岭以外 或以南的地方,包括今广东、广西一带。 参见“五岭皆炎热”条注。音书:音信。

【用法例释】用以形容远离亲人,久 无音讯。[例]但家中有部电话,它缩地 有方,千里之遥刹那间可成咫尺,就不 必像古人那样叹息“岭外音书绝,经冬 复之春”了。(李元洛《一勺灵泉》)

【全诗】

《渡汉江》

[唐].宋之问.

岭外音书断,经冬复历春。

近乡情更怯,不敢问来人。

【注释】 ①来人:指从家乡来的人。

【全诗鉴赏】

这首诗是写久居在外的人即将回家时的感受。本诗又传李频作。从本诗的地名和表达的心情来看,比较符合宋之问的情况。宋之问因为攀附张易之曾贬岭南。本诗可能为他从贬所泷州 (今广东罗定县)逃归时途径汉江所作。

“岭外音书绝,经冬复历春。”这两句主要追叙贬居岭南的情况。前一句写空间上的隔绝,后一句写时间上的隔绝。而作者传达的感受是时间和空间上的隔绝的叠加。这自然加强了自己贬谪之后久居蛮荒之地的孤寂、苦闷及对家里人的思念之情。作者困居贬所,无依无 靠,孤苦零丁的情态也历历可见。

“近乡情更怯,不敢问来人。” 这两句描写自己快回到家乡时的心理感受。写得既别出心裁,却也在情理之中。本来常年在贬所生活,现在终于回来了,应该急切地想知道自己家乡亲人的情况,应是 “近乡情更切,急欲问来人。”但作者却道出了不同寻常之语,说“近乡情更怯,不敢问来人”。其实这很符合作者的经历和感情。作者贬居岭南好多年,而且音书俱绝,他在想经历了这么久的年月,家乡的亲人们是否还依然健在,有没因为自己的贬谪 而受到牵连。正如杜甫所写的: “反畏消息来,寸心亦何有?” 因此“情更切”变成了 “情更怯”,“急欲问” 变成了 “不敢问”。这是在“岭外音书断,经冬复历春” 的情况下产生的心理感受。前两句为后两句的原因,后两句更曲折地表达了前两句的感情。

宋之问的这首诗之所以流传千古,就是因为它生动地道出了久居他乡的人回家时的共同的心理感受。(王 翃)金昌绪 余杭(今属浙江)人。生平事迹不详,《全唐诗》仅录诗一首。

【点评】

“岭外音书断,经冬复历春”,追叙岭南的情况。在荒远的岭南与家人断绝了音讯,而且经冬历春,度过了漫长的时间,表现了诗人在贬居之地的苦闷心情和对家乡、亲人的思念之情。“断”字写出了诗人度日如年,难以忍受的精神痛苦。

“近乡情更怯,不敢问来人”,这两句是抒情名句,准确的表达了诗人的矛盾心情。因为诗人被贬岭外,与家人音讯隔绝,既时刻思念家人,又时刻担心家人的命运,怕家人遭到不幸,随着家乡的越来越近,这种“情怯”、“不敢问”的矛盾心理就越加明显。我们可以强烈地感受到诗人渡过汉江后的强自抑制的急切愿望和由此造成的精神痛苦。

这首诗表现了一个长期客居异乡,久无家中音信的人,在行近家乡时产生的一种特殊的心理状态,抒写真切,富于情致,耐人咀嚼。

唐诗鉴赏:春日秦国怀古

荒郊一望欲消魂⑴,泾水萦纡傍远村⑵。

牛马放多春草尽,原田耕破古碑存⑶。

云和积雪苍山晚,烟伴残阳绿树昏⑷。

数里黄沙行客路,不堪回首思秦原。

【注释】

⑴消魂:这里形容极其哀愁。

⑵泾水:渭水支流,在今陕西省中部,古属秦国。萦纡:旋绕曲折。

⑶原:同“塬”,黄土高原地区因冲刷形成的高地,四边陡,顶上平。

⑷残阳:夕阳。

【译文】

春日里遥望荒郊,看着泾水曲折地流去,环绕着远处的村落,无限愁绪从胸中升起。众多的牛马放牧,导致原上春草殆尽。耕破了田地,发现了古碑,证实了这里就是秦国故地。积雪茫茫的山峦,在黄昏中变得更加苍茫;夕阳伴着云烟,让树林变得更加昏暗。行走好几里路,还都是茫茫黄沙。太荒凉了,想想这秦地当年的繁盛,的确让人不堪回首。[3]

【赏析】

《春日秦国怀古》是晚唐诗人周朴的一首作品,此诗曾作为诗歌鉴赏题的材料出现在2011年普通高等学校招生全国统一考试新课标卷的语文试题中。

这是一首怀古诗,诗的前六句描绘眼前之景,后两句表达了怀古伤今之情。诗人春日眺望泾水之滨,不见春草,只见古碑,行客之路尽是黄沙,想当年秦国何等强盛,看如今唐王朝的国势日衰,眼前一片荒凉,于是“不堪回首”之情油然而生。

首句统摄全篇点明作者的情感极其哀愁,这哀愁是由荒郊中看到的景色引起的:泾水弯弯曲曲靠在遥远的村子旁边;因为过多的放牧牛马,春天的草已经看不到多少了;原野上的田地没有人耕种,只有秦朝时的古碑还在,还能证明这里曾经的兴盛;天色已晚,云彩与积雪一道围绕在苍山上,几缕炊烟伴着残阳,绿树显得格外昏暗,行客之路尽是黄沙。看到这荒凉的景色,想当年秦国何等强盛,再回想唐王朝的国势日衰,眼前一片荒凉,于是“不堪回首”之情油然而生。

诗歌用了触景生情、寓情于景的手法,借泾水、春草、古碑、苍山、残阳、绿树、黄沙等凄凉败落的景物,表达了自己的怀古伤今之情。

用极富特征的荒凉景物抒发了对唐王朝国势日衰的悲叹。表现手法上颈联采用拟人,写景细致入微。

这首诗在格律上用韵规范,对仗工整,景情关系的处理是触景生情、寓情于景、写哀景抒哀情,在情感上则蕴含了一种低沉、落寞的思想情绪。

归国谣·春欲暮唐诗

春欲暮,满地落花红带雨。惆怅玉笼鹦鹉,单栖无伴侣。

南望去程何许?问花花不语。早晚得同归去,恨无双翠羽。

古诗简介

《归国遥·春欲暮》这首词写思妇独宿的孤苦。上片“春欲暮”交待时间,“满地”句用写景加重了暮春的色彩,同时又使女主人公兴起迟暮之感是极为自然的。三、四句,“惆怅”直贯而下。“玉笼鹦鹉,单栖无伴侣”是女主人公所见,是她对鹦鹉的同情,也是自怜,是其孤苦生活的曲折写照。下片是她在孤苦生活中产生的对远行丈夫的想念心情。“南望”二句,问而不答,相怨于花,无理有情。“早晚”二句,想象合理,情痴情真。

注释

⑴红带雨——落花夹杂着雨点。

⑵鹦鹉——供玩赏的鸟,羽毛美丽,有白、赤、黄、绿等色,舌肉质而柔软,气管部有特别构造,故能模仿人说话。古诗文中,多出现此鸟名。单栖:独处。

⑶何许——何处。李白《杨叛儿》诗:“何许最关人?乌啼白门柳。”

⑷早晚——何时,哪一天。令狐楚《远别离》诗:“春来消息断,早晚是归时?”《花间集》中用“早晚”一词共三处,均为“何时”之意。如温庭筠《女冠子》“早晚乘鸾去”,顾敻《虞美人》“早晚别三清”及此处。

⑸双翠羽——双翅。又解:翠羽指“青鸟”,《艺文类聚》卷九十一引《汉武故事》曰:“七月七日,上于承华殿斋,正中,忽有一青鸟从西方来,集殿前,上问东方朔,朔曰:‘此西王母欲来也。’有顷,王母至,有二青鸟如乌,侠侍王母旁。”兹后,诗文中常以“青鸟”来作为传信之鸟。

赏析/鉴赏

这首词写思妇独宿的孤苦。

上片“春欲暮”交待时间,“满地”句用写景加重了暮春的色彩,同时又使女主人公兴起迟暮之感是极为自然的。三、四句,“惆怅”直贯而下。“玉笼鹦鹉,单栖无伴侣”是女主人公所见,是她对鹦鹉的同情,也是自怜,是其孤苦生活的曲折写照。

下片是她在孤苦生活中产生的对远行丈夫的想念心情。“南望”二句,问而不答,相怨于花,无理有情。“早晚”二句,想象合理,情痴情真。

带有诗句写春的作文

春天是万物复苏鲜花盛开的季节,那刚出头的小草,那刚发芽的小花在我们眼中是那么的微不足道,而春天却给无数个诗人带来了一次次的灵感。

小时候,爷爷抱着我坐在沙发上教我一字一词的读唐诗三百首里的诗,我印象最深的还是四岁时会背的描写春天的诗”春眠不觉晓,处处闻啼鸟“也许诗因为这样我和春天的诗结下了不解之缘,每当家里来了亲朋好友,爷爷总是让我展示一下我当时并不知道诗的真意,只是觉得好玩。于是我知道的诗越来越多,有一次我问爷爷”啼鸟“是什么意思,爷爷微笑着说”你每天早上醒来不都会听到鸟儿的叫声吗?“哦,原来”啼鸟“是鸟儿的叫声呀!这是我第一次找寻诗的真意,然而我真正爱上诗是在这几天的时间,从老师教我们学《诗经》开始的。

于是,我便开始大量的收集诗,在加上自己小时候所积累的诗,真是太多了,当我看到”儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻。“的时候,我觉得这些小朋友是那么快乐、幸福,他们在菜花地里捉蝴蝶,使自己快乐的度过美好的童年。当读到高鼎的《村居》”草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢“时我体会到了黄莺飞舞,杨柳在风中翩翩起舞,而我们小孩子却在放着一个一个的纸风筝。原来诗中的一切,竟是我们儿时的生活写照啊!

诗中的景色是那么的美,于是我更爱读诗,爱上了诗中的一切一切。我读到”千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。“时我感到酒旗招展,古时候的生活竟是那么的富有诗意。当我读到”天街小雨润如酥,草色遥看近却无。“我体会到作者在写诗时,语言清新自然,他把自然美景与感受融合的天衣无缝。可当我读到朱熹的《春日》我有体会到了这世界上的万物都充满生机。

我越读越兴奋,越兴奋我就越想读,就在此时,我又想起了老师的话”读诗时一定要和诗融为一体,这样才会感受到诗的意近和魅力。“从此我喜欢上了读诗,喜欢上了诗中的万物。

带有诗句写春的作文

小时候,我耳边就经常响起一些名家诗篇,而我却不懂得诗是什么?为什么大家都去读?于是就跑去找爸爸,让他也教我一首,爸爸想了想,教我了一首诗,名叫《春晓》:

“春眠不觉晓,处处闻啼鸟。夜来风雨声,花落知多少。”

听了之后,我立刻被这首诗中的语言所吸引,虽然对诗意明白的不是很透彻,但觉得用短短几句话就把春描写地如此美丽,真是不简单,这也许就是大家喜爱诗的原因吧!于是从那以后,我也喜欢上了诗,渐渐地变成了一个小诗迷,会背了许多描写春天的诗,边背边感受这其中的意境!

我会背的第一首诗是《赋得古原草送别》。我问“春风吹又生”是什么意思?爸爸告诉我:是草原上的草十分多,一望无际,野火也无法把它们烧尽,春天一到,春风一吹,它们又从地中冒出嫩芽来,说明草的生命力是非常强的。哦!我懂了。

“人闲桂花落,夜静春山空。月出惊山鸟,时鸣春涧中。”这首诗我知道意思,是:春天的夜晚寂静无声,桂花不知不觉的凋落,寂静使春夜里的山更让人觉得空荡。月亮出来了,惊动了小鸟,山涧中传来了阵阵清脆的鸟鸣。这诗中的意境也慢慢流露出来了,真是宁静淡薄而富,有幽雅情致啊!

“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。”这首诗的作者把柳叶的纤细精巧描写得淋漓尽致,初春来临时,天还有点冷,春风象把神奇的剪刀把柳叶剪得这样秀美。这首诗清新自然,想象丰富,而且把春风的柔和、柳叶的精致刻画十分形象,让我们陶醉其中,朗读诗句,眼前就好似出现那春色风景图,感受到了浓浓的绿意。

从“春风又绿江南岸,明月何时照我还?”读出诗人对家乡的思念;从“谁言寸草心,报得三春晖。”寄托了游子炽烈的情意。……读了许多春的古诗,我就对春天情有独钟了,甚至喜欢上了它的一切,春天的花,春天的景,都成了我的挚爱。

春,在我的诗歌旅途中,一路相随,给了我无穷的启发和感受,让我去抚摸诗中的脉络,去品味唐诗宋词那行云流水般变幻不定的诗句!

春天的唐诗:春思

《春思》是唐代伟大诗人李白所创作的新题乐府诗。此诗写一位出征军人的妻子在明媚的春日里对丈夫梦绕魂牵的思念,以及对战争早日胜利的盼望,表现思妇的思边之苦及其对爱情的坚贞。全诗言辞朴实无华,情景交融,神骨气味高雅浑然,富有民歌特色。

朝代:唐代

燕草如碧丝,秦桑低绿枝。

当君怀归日,是妾断肠时。

春风不相识,何事入罗帏。

译文

燕地小草像碧丝般青绿,秦地的桑树已叶翠之绿。

当你怀念家园盼归之日,早就思念你而愁肠百结。

春风啊你与我素不相识,为何吹进罗帐激我愁思

注释

⑴燕草:指燕地的草。燕,河北省北部一带,此泛指北部边地,征夫所在之处。

⑵秦桑:秦地的桑树。秦,指陕西省一带,此指思妇所在之地。燕地寒冷,草木迟生于较暖的秦地。

⑶君:指征夫。怀归:想家。

⑷妾:古代妇女自称。此处为思妇自指。

⑸罗帏:丝织的帘帐。

赏析

李白有很多描写思妇心理的诗篇,《春思》是其中之一。中国古典诗歌中的“春”字通常语意双关:既指春天,又可以用来比喻男女之爱。此诗《春思》中的“春”就包含有这两方面的意思。此诗以相隔遥远的燕秦两地春天景物起兴,别具一格。思妇触景生情,想起了远方的丈夫,颇为伤怀。她申斥春风,正是明志自警,恰到好处。

开头两句:“燕草如碧丝,秦桑低绿枝”,可以视作“兴”。诗中的兴句一般是就眼前所见,信手拈起,这两句却以相隔遥远的燕、秦两地的春天景物起兴,颇为别致。“燕草如碧丝”,当是出于思妇的悬想;“秦桑低绿枝”,才是思妇所目睹。把目力达不到的远景和眼前近景配置在一幅画面上,并且都从思妇一边写出,从逻辑上说,似乎有点乖碍,但从“写情”的角度来看,却是可通的。试想:仲春时节,桑叶繁茂,独处秦地的思妇触景生情,终日盼望在燕地行役屯戍的丈夫早日归来;她根据自己平素与丈夫的恩爱相处和对丈夫的深切了解,料想远在燕地的丈夫此刻见到碧丝般的春草,也必然会萌生思归的念头。见春草而思归,语出《楚辞·招隐士》:“王孙游兮不归,春草生兮萋萋!”首句化用《楚辞》语,浑成自然,不着痕迹。诗人巧妙地把握了思妇复杂的感情活动,用两处春光,兴两地相思,把想象与怀忆同眼前真景融合起来,据实构虚,造成诗的妙境。所以不仅起到了一般兴句所能起的烘托感情气氛的作用,而且还把思妇对于丈夫的真挚感情和他们夫妻之间心心相印的亲密关系传写出来了,这是一般的兴句所不易做到的。另外,这两句还运用了谐声双关。“丝”谐“思”,“枝”谐“知”,这恰和下文思归与“断肠”相关合,增强了诗句的音乐美与含蓄美。

三四两句直承兴句的理路而来,故仍从两地着笔:“当君怀归日,是妾断肠时。”丈夫及春怀归,足慰离人愁肠。按理说,诗中的女主人公应该感到欣喜才是,而下句竟以“断肠”承之,这又似乎违背了一般人的心理,但如果联系上面的兴句细细体会,就会发现,这样写对表现思妇的感情又进了一层。元代萧士赟对此诗评述揭示了兴句与所咏之词之间的微妙的关系。诗中看似于理不合之处,正是感情最为浓密所在。

旧时俗话说:“见多情易厌,见少情易变。”这首诗中的女主人公的可贵之处在于阔别而情愈深,迹疏而心不移。诗的最后两句是:“春风不相识,何事入罗帏?”诗人捕捉了思妇在春风吹入闺房,掀动罗帐的一霎那的心理活动,表现了她忠于所爱、坚贞不二的高尚情操。从艺术上说,这两句让多情的思妇对着无情的春风发话,又仿佛是无理的,但用来表现独守春闺的特定环境中的思妇的情态,又令人感到真实可信。春风撩人,春思缠绵,申斥春风,正所以明志自警。以此作结,恰到好处。

无理而妙是古典诗歌中一个常见的艺术特征。从李白的这首诗中不难看出,所谓无理而妙,就是指在看似违背常理、常情的描写中,反而更深刻地表现了各种复杂的感情。

唐诗宋词皆有春

“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知”冬去春来,在不知不觉中我便吟起了苏轼的《惠崇春江晚景》鸭子们都发现了春的到来,那你呢

“一年之计在于春”春天不仅是一个百花盛开的季节,也是一个一次崭新的开始。漫步在湖边,回味着美丽的唐诗宋词,我明白了许多道理。

“白日不到处,青春恰自来,苔花如米小。也学牡丹开。”如果你十分弱小,请不要悲伤,像袁枚一样,将自己当做苔花,敢想敢做,乐观面对一切。

如果你遇到挫折,那么同样不要气馁,想一想苏轼,本应前途无限的他,因乌台诗案被关进大牢,先后十几次被贬,可他依旧从容。

在被贬去西双版纳的时候,碰上大雨,这无疑是火上浇油。但是在泥泞中苏轼依旧无比坚定,还写出了那千古绝句:“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一袋烟雨任平生。”

当你失望的时候,也不要心急,想想白手起家的朱元璋,当初在大街上要饭,过了几年,已经成为了新代王朝的开国皇帝。他说过:“等闲识得东风面,万紫千红总是春。”正是如此,坚持就是希望,坚持就是胜利。

袁枚的自信与自强,苏轼的乐观与智慧,朱熹的坚持不懈,这不正是我们所需要的吗?考试时对自己的答案自信一些,考试后不论成绩如何,乐观一些,课下学习时在坚持一些,那么我们会更上一步。

走到了湖的尽头,我看到了湖面上闪闪的波光,不禁又想起一句诗来:“天生我材必有用,千金散尽还复来。”我们要保持春天的生机,拥有春的胸怀,让它成为我们的一部分。