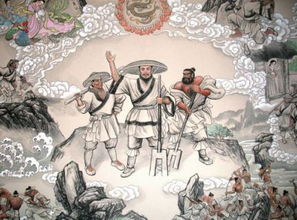

大禹治水的故事

神话故事大禹治水

尧的时候,中原地带就经常闹水灾。常常是洪水漫天、无边无际,围绕着大山,淹没了丘陵,使老百姓叫苦连天。尧当时也向各部落首领访求过能治洪水的人。当时大家一致推荐了鲧(gǔn)。尧对鲧是不满意的,曾说:“鲧为人好违抗命令,摧残同类,是不能胜任的。”但大家说没有比鲧更合适的人出来治理洪水了,因此尧就同意鲧去试试看。

果然,鲧去治理洪水,只知道筑坝挡水,结果经过了九个年头,洪水仍然没有消退。这时候,舜代行了尧的职务,他在外出巡视时发现鲧治水不力,就立即下令撤了鲧的职务,并将他放逐到僻远的羽山地方。鲧最终死在了那里。

舜登天子位以后,他最大的心事就是为老百姓治理好洪水。于是他打开国都四面的城门,请四方诸侯及十二州首领都来反映情况,议论天子的言行,替天子提意见和建议。他问大家:“谁能光大尧帝的事业,努力工作,治理好洪水,我就请他当辅政官‘司空’。”

众人都说禹可以胜任这个职务。

于是舜就说:“啊,不错!禹,你来治理洪水,可要恪尽职守啊!”

禹跪下向舜叩头,想将司空的职务让给后稷、契和皋陶。但舜说:“你很合适,不要再谦让了。你现在应该到工作岗位上去负起你的责任了!”

于是舜就让禹带着伯益、后稷做助手出发治水去了。这时候,禹与涂山氏女儿结婚刚四天。禹为人仁爱可亲、诚实忠厚,工作勤勉谨慎,手脚又灵活、敏捷。他感伤自己的父亲鲧因没有完成治水大业而受了惩罚,自己便吃苦耐劳、殚精竭虑地从事治水工作。他随身带着测量的准绳,登高山立标志,跑九州测地形,不顾暑热冬寒,不顾雨雪泥泞,日日夜夜奔走在治水工地上;他三次路过自己的家门,甚至听到自己刚出生的儿子的哭声,都不进去看一下妻子和孩子;他自己饮食、衣着节俭,住房简陋低矮,可是治水兴修水利,却愿意出大钱、花大力气。就这样,整整十三个年头,他带领众百姓开辟了九州的道路,疏通了九条大河,整治了九个大泽,开凿打通了九座大山,终于用疏导的方法治好了洪水,安定了九州,并且命令伯益教百姓在低湿的地方种稻,命令后稷教百姓种各种庄稼。于是,使五千里见方的地带成了鱼米之乡,使各方的部落都来进贡。

禹为国家建立了大功以后,他一点也不居功自傲。舜也经常与禹对话,共同商讨治理天下的方略。有一次,舜对禹说:“啊!大臣啊,应该是我的大腿、臂膀和耳、目,你们要帮助我为百姓造福。如果我有什么邪僻不正当的行为,你们应该向我指出、匡正我,而不要当面恭维我,背后说我的坏话。”

禹说:“帝说得很对。做天子,最危险的就是善恶不分,听不得批评的意见。”

舜又说道:“我想发展六律、五声、八音等音乐,用以来体察政治、宣扬礼义智信,你看怎样?”

于是,禹就作了名叫“九韶”的乐曲,一边用以祭祀山川神主,一边用来警喻掌权的大臣和天子。例如有一首歌曲的歌词这样唱道:天子明哲啊!大臣贤良啊!众事安定啊!又有一首唱道:天子细碎无大略啊!大臣懈弛不进取啊!这样万事就要败坏啊!

舜听了非常高兴,连连说:“是啊,是啊!以后大家要谨慎啊!”于是,就决定推荐禹作为他的继承人。

十七年后,舜在南方巡狩时,死于苍梧地方的山野间。于是,禹带领国人服丧三年。三年以后,禹为了让舜的儿子商均继承帝位,也学舜当时避让尧的儿子丹朱的办法,隐居于阳城(今河南登封东南)。可是与尧死后的情况一样,当时天下的部落首领们都不去国都朝拜商均,而是去阳城朝拜禹。禹于是从阳城来到阳翟(dí)(今河南禹县)正式继位。禹接替舜以后,一方面带兵征服了南方和东方的一些部落,使中原地区的百姓有了一个安定的环境;同时,由于治好了洪水,再加上炼铜技术使生产工具有了从石器到铜器的飞跃,当时的生产力发展很快,社会物质财富也不断增多。人们除了日常生活消费之外,物资开始有了较多的剩余。于是,财富的私人占有便开始了。私有财产的的出现,使原本一个部落内部获取的食物和生活用品由全部落人共同分配的原始公社制开始瓦解,社会上出现了贵族和平民的阶级分化。还有,部落之间因战争而抓到的俘虏也不必再杀掉,而是将他们看管起来进行生产。奴隶们生产出来的粮食等除了供给他们生活食用之外,还有许多剩余。部落里的上层贵族便可以获取奴隶们创造的大量剩余产品。于是,原始公社制社会便开始向奴隶社会迈进了。

与社会体制的变化相适应,部落联盟首位王位的继承方法也开始了变化。

禹的末年,他在中原地区的权力已经相当稳固和集中了。为了显示自己的权威,他下令各部落将自己冶炼的铜贡献出来,集中铸成了九个大鼎,象征他统治着九州。禹王有了这么多的特权,他就一心想在自己百年以后将这些权力交给自己的儿子启,而不是按惯例禅让给自己的助手伯益。于是,他便在私下加紧培植启的势力。不久,禹在巡视会稽(今浙江绍兴)时去世。伯益按照惯例先行避让,不料启便乘机夺取了王位。

于是,中国历史上王位的禅让制就被废除了,从此以后,开始了家属世袭制。这也便是我国夏王朝的开始。

大禹治水的历史典故

大禹治水(鲧禹治水)是古代的汉族神话传说故事,著名的上古大洪水传说。

他是黄帝的后代,三皇五帝时期,黄河泛滥,鲧、禹父子二人受命于尧、舜二帝,任崇伯和夏伯,负责治水。

【历史典故】:

大禹,他的名字叫文命。禹的父亲叫鲧,算起来,他还是黄帝的后代。他是中国古代最有名的治水英雄。

当尧还在世的时候,中原地带洪水泛滥,无边无际,淹没了庄稼,淹没了山陵,淹没了人民的房屋,人民流离失所,很多人只得背井离乡,水患给人民带来了无边的灾难。在这种情况之下,尧决心要消灭水患,于是就开始访求能治理洪水的人。

一天,他把手下的大臣找到身边,对他们说:“各位大臣,如今水患当头,人民受尽了苦难,必须要把这大水治住,你们看谁能来当此大任呢?”

于是群臣和各部落的首领都推举鲧。尧素来觉得鲧这个人不可信,但眼下又没有更合适的人选,于是就暂且将治水的任务委任给鲧。

鲧治水治了九年,大水还是没有消退,鲧不但毫无办法,而且消极怠工,拿国家这一艰巨的任务当儿戏。后来舜开始操理朝政,他所碰到的首要问题也是治水,他首先革去了鲧的职务,将他流放到羽山,后来鲧就死在那里。

舜也来征求大臣们的意见,看谁能治退这水,大臣们都推荐禹,他们说:“禹虽然是鲧的儿子,但是比他的父亲德行能力都强多了,这个人为人谦逊,待人有礼,做事认认真真,生活也非常简朴。”舜并不因他是鲧的儿子,而轻视他,而是很快把治水的大任交给了他。

大禹实在是一个贤良的人,他并不因舜处罚了他的父亲就嫉恨在心,而是欣然接受了这一任务。他暗暗下定决心:“我的父亲因为没有治好水,而给人民带来了苦难,我一定努力再努力。”

但是他知道,这是一个多么重大的职责啊!他哪里敢懈怠分毫。考虑到这一特殊的任务,舜又派伯益和后稷两位贤臣和他一道,协助他的工作。

当时,大禹刚刚结婚才四天,他的妻子涂山氏是一位贤惠的女人,同意丈夫前去,大禹洒泪和自己的恩爱妻子告别,就踏上了征程。

禹带领着伯益、后稷和一批助手,跋山涉水,风餐露宿,走遍了当时中原大地的山山水水,穷乡僻壤,人迹罕至的地方都留下了他们的足迹。大禹感到自己的父亲没有完成治水的大业而空留遗憾,而在他的手上这任务一定要完成。他沿途看到无数的人民都在洪水中挣扎,他一次次在那些流离失所的人民面前流下了自己的清泪,而一提到治水的事,相识的和不相识的人都会向他献上最珍贵的东西,当然他不会收下这些东西,但是他感到人民的情意实在太浓太浓,这也倍增了他的决心和信心。

大禹左手拿着准绳,右手拿着规矩,走到哪里就量到哪里。他吸取了父亲采用堵截方法治水的教训,发明了一种疏导治水的新方法,其要点就是疏通水道,使得水能够顺利地东流入海。大禹每发现一个地方需要治理,就到各个部落去发动群众来施工,每当水利工程开始的时候,他都和人民在一起劳动,吃在工地,睡在工地,挖山掘石,披星戴月地干。

他生活简朴,住在很矮的茅草小屋子里,吃得比一般百姓还要差。但是在水利工程他又是最肯花钱的,每当治理一处水患而缺少钱,他都亲自去争取。

他治水三过家门而不入,有一次他治水路过自己的家,听到小孩的哭声,那是他的妻子涂山氏刚给他生了一个儿子,他多么想回去亲眼看一看自己的妻子和孩子,但是他一想到治水任务艰巨,只得向家中那茅屋行了一个大礼,眼里噙着泪水,骑马飞奔而走了。

大禹根据山川地理情况,将中国分为九个州,就是:冀州、青州、徐州、兖州、扬州、梁州、豫州、雍州、荆州。他的治水方法是把整个中国的山山水水当作一个整体来治理,他先治理九州的土地,该疏通的疏通,该平整的平整,使得大量的地方变成肥沃的土地。

然后他治理山,经他治理的山有岐山、荆山、雷首山、太岳山、太行山、王挝山、常山、砥柱山、碣石山、太华山、大别山等,就是要疏通水道,使得水能够顺利往下流去,不至于堵塞水路。山路治理好了以后,他就开始理通水脉,长江以北的大多数河流都留下了他治理的痕迹。

他治水讲究的是智慧,如治理黄河上游的龙门山就是如此。龙门山在梁山的北面,大禹将黄河水从甘肃的积石山引出,水被疏导到梁山时,不料被龙门山挡住了,过不去。大禹察看了地形,觉得这地方非得凿开不可,但是诺大一个龙门山又如何是好,大禹选择了一个最省工省力的地方,只开了一个80步宽的口子,就将水引了过去。因为龙门太高了,许多逆水而上的鱼到了这里,就游不过去了。许多鱼拼命地往上跳,但是只有极少数的鱼能够跳过去,这就是我们后人所说的“鲤鱼跳龙门”,据说只要能跳龙门,马上鱼就变成了一条龙在空中飞舞。

大禹治水一共花了13年的时间,正是在他的手下,咆哮的河水失去了往日的凶恶,驯驯服服地平缓地向东流去,昔日被水淹没的山陵露出了峥嵘,农田变成了米粮仓,人民又能筑室而居,过上幸福富足的生活。

后代人们感念他的功绩,为他修庙筑殿,尊他为“禹神”,我们的整个中国也被称为“禹域”,也就是说,这里是大禹曾经治理过的地方。

大禹治水的典故

【释义】禹:三皇五帝时中原的领袖。大禹治理水患为百姓谋福。

尧在位的时候,黄河流域发生了很大的水灾,庄稼被淹了,房子被毁了,老百姓只好往高处搬。尧召开部落联盟会议,商量治水的问题。他征求四方部落首领的意见:派谁去治理洪水呢?首领们都推荐鲧(音gǔn)。

尧对鲧不大信任。首领们说:“现在没有比鲧更强的人才了,你试一下吧!”尧才勉强同意。

鲧花了9年时间治水,没有把洪水制服。因为他只懂得水来土掩,造堤筑坝,结果洪水冲塌了堤坝,水灾反而闹得更凶了。

舜接替尧当部落联盟首领以后,亲自到治水的地方去考察。他发现鲧办事不力,就把鲧杀了,又让鲧的儿子禹去治水。

禹新婚不久,为了治水,到处奔波。他吸取了父亲的经验教训,采取了疏导的办法,带领百姓开渠排水,疏通江河,兴修水利,灌溉农田。

传说禹在治水的十三年当中,三次经过自己的家门,都没有进去。第一次,妻子生了病,没进家去看望。第二次,妻子怀孕了,没进家去看望。第三次,他妻子涂山氏生下了儿子启,婴儿正在哇哇地哭,禹在门外经过,听见哭声,也没进去探望。他一直想着老百姓仍在遭受洪水的祸害,庄稼被淹,房子被毁,于是,三次经过家门都顾不上进去探望家人。他和老百姓一起劳动,戴着箬帽,带头挖土、挑土,累得磨光了小腿上的毛。经过十三年的努力,大禹终于治好了水患,把洪水引到大海里去,地面上又可以供人种庄稼了。

舜年老以后,也像尧一样,物色部落联盟首领。大禹因为治水有功,就被舜选定为自己的继承人。舜死后,大禹继任了部落联盟的首领,在他的治理下,部落和平,九州安定。

大禹率领民众,与洪水作斗争,最终获得了胜利。他“三过家门而不入”的事迹更是其强烈责任感的最好体现。具有责任感是做好一切事情的前提,也是一个人安身立命的基础。一个没有责任心、价值感的孩子,将来很难获得成功。父母是子女的第一位启蒙教师,要培养子女的责任感、事业心,家长首先就要敬业爱岗,有强烈的责任感、事业心。小时候对自己有责任感、对家庭有责任感、对集体有责任感的孩子,长大以后才可能对社会有责任感。

大禹治水的神话故事

大禹,他的名字叫文命。禹的父亲叫鲧,算起来,他还是黄帝的后代。他是我国古代最有名的治水英雄。

当尧还在世的时候,中原地带洪水泛滥,无边无际,淹没了庄稼,淹没了山陵,淹没了人民的房屋,人民流离失所,很多人只得背井离乡,水患给人民带来了无边的灾难。在这种情况之下,尧决心要消灭水患,于是就开始访求能治理洪水的人。

一天,他把手下的大臣找到身边,对他们说:“各位大臣,如今水患当头,人民受尽了苦难,必须要把这大水治住,你们看谁能来当此大任呢?”

于是群臣和各部落的首领都推举鲧。尧素来觉得鲧这个人不可信,但眼下又没有更合适的人选,于是就暂且将治水的任务委任给鲧。

鲧治水治了九年,大水还是没有消退,鲧不但毫无办法,而且消极怠工,拿国家这一艰巨的任务当儿戏。后来舜开始操理朝政,他所碰到的首要问题也是治水,他首先革去了鲧的职务,将他流放到羽山,后来鲧就死在那里。

舜也来征求大臣们的意见,看谁能治退这水,大臣们都推荐禹,他们说:“禹虽然是鲧的儿子,但是比他的父亲德行能力都强多了,这个人为人谦逊,待人有礼,做事认认真真,生活也非常简朴。”舜并不因他是鲧的儿子,而轻视他,而是很快把治水的大任交给了他。

大禹实在是一个贤良的人,他并不因舜处罚了他的父亲就嫉恨在心,而是欣然接受了这一任务。他暗暗下定决心:“我的父亲因为没有治好水,而给人民带来了苦难,我一定努力再努力。”

但是他知道,这是一个多么重大的职责啊!他哪里敢懈怠分毫。考虑到这一特殊的任务,舜又派伯益和后稷两位贤臣和他一道,协助他的工作。

当时,大禹刚刚结婚才四天,他的妻子涂山氏是一位贤惠的女人,同意丈夫前去,大禹洒泪和自己的恩爱妻子告别,就踏上了征程。

禹带领着伯益、后稷和一批助手,跋山涉水,风餐露宿,走遍了当时中原大地的山山水水,穷乡僻壤,人迹罕至的地方都留下了他们的足迹。大禹感到自己的父亲没有完成治水的大业而空留遗憾,而在他的手上这任务一定要完成。他沿途看到无数的人民都在洪水中挣扎,他一次次在那些流离失所的人民面前流下了自己的清泪,而一提到治水的事,相识的和不相识的人都会向他献上最珍贵的东西,当然他不会收下这些东西,但是他感到人民的情意实在太浓太浓,这也倍增了他的决心和信心。

大禹左手拿着准绳,右手拿着规矩,走到哪里就量到哪里。他吸取了父亲采用堵截方法治水的教训,发明了一种疏导治水的新方法,其要点就是疏通水道,使得水能够顺利地东流入海。大禹每发现一个地方需要治理,就到各个部落去发动群众来施工,每当水利工程开始的时候,他都和人民在一起劳动,吃在工地,睡在工地,挖山掘石,披星戴月地干。

他生活简朴,住在很矮的茅草小屋子里,吃得比一般百姓还要差。但是在水利工程他又是最肯花钱的,每当治理一处水患而缺少钱,他都亲自去争取。

他治水三过家门而不入,有一次他治水路过自己的家,听到小孩的哭声,那是他的妻子涂山氏刚给他生了一个儿子,他多么想回去亲眼看一看自己的妻子和孩子,但是他一想到治水任务艰巨,只得向家中那茅屋行了一个大礼,眼里噙着泪水,骑马飞奔而走了。

大禹根据山川地理情况,将中国分为九个州,就是:冀州、青州、徐州、兖州、扬州、梁州、豫州、雍州、荆州。他的治水方法是把整个中国的山山水水当作一个整体来治理,他先治理九州的土地,该疏通的疏通,该平整的平整,使得大量的地方变成肥沃的土地。

然后他治理山,经他治理的山有岐山、荆山、雷首山、太岳山、太行山、王挝山、常山、砥柱山、碣石山、太华山、大别山等,就是要疏通水道,使得水能够顺利往下流去,不至于堵塞水路。山路治理好了以后,他就开始理通水脉,长江以北的大多数河流都留下了他治理的痕迹。

他治水讲究的是智慧,如治理黄河上游的龙门山就是如此。龙门山在梁山的北面,大禹将黄河水从甘肃的积石山引出,水被疏导到梁山时,不料被龙门山挡住了,过不去。大禹察看了地形,觉得这地方非得凿开不可,但是诺大一个龙门山又如何是好,大禹选择了一个最省工省力的地方,只开了一个80步宽的口子,就将水引了过去。因为龙门太高了,许多逆水而上的鱼到了这里,就游不过去了。许多鱼拼命地往上跳,但是只有极少数的鱼能够跳过去,这就是我们后人所说的“鲤鱼跳龙门”,据说只要能跳龙门,马上鱼就变成了一条龙在空中飞舞。

大禹治水一共花了13年的时间,正是在他的手下,咆哮的河水失去了往日的凶恶,驯驯服服地平缓地向东流去,昔日被水淹没的山陵露出了峥嵘,农田变成了米粮仓,人民又能筑室而居,过上幸福富足的生活。

后代人们感念他的功绩,为他修庙筑殿,尊他为“禹神”,我们的整个中国也被称为“禹域”,也就是说,这里是大禹曾经治理过的地方。

大禹治水神话故事

大禹姓姒(si四),名文命,因治水有功,后人称他为大禹,也就是伟大的禹的意思。

从他父亲鲧(gun滚)的时候起,就开始治水。我国人民与洪水搏斗的古老故事,就是从鲧开始的。

相传距今约四千多年前,我国是尧、舜相继掌权的传说时代,也是我国从原始社会向奴隶社会过渡的父系氏族公社时期。那时,生产能力很低下,生活条件很艰苦,有些大河每隔一年半载就要闹一次水灾。有一次,黄河流域发生了特大的水灾,洪水横流,滔滔不息,房屋倒塌,田地被淹,五谷不收,人民死亡。活着的人们只得逃到山上去躲避。

部落联盟首领尧,为了解除水患,召开了部落联盟会议,请各部落首领共商治水大事。尧对大家说:“水灾无情,请大家考虑一下,派谁去治水?”大家公推鲧去办理。尧不赞成,说:“他很任性,可能办不成大事。”但是,首领们坚持让鲧去试一试。按照当时部落的习惯,部落联盟首领的意见与大家意见不相符,首领要听从大家的意见。尧只好采纳大家的建议,勉强同意鲧去治水。鲧到治水的地方以后,沿用了过去传统的水来土挡的办法治水,也就是用土筑堤,堵塞漏洞的办法。他把人们活动的地区搞了个象围墙似的小土城围了起来,洪水来时,不断加高加厚土层。但是由于洪水凶猛,不断冲击土墙,结果弄得堤毁墙塌,洪水反而闹得更凶了。鲧治水九年,劳民伤财,一事无成,并没有把洪水制服。

舜接替尧做部落联盟首领之后,亲自巡视治水情况。他见鲧对洪水束手无策,耽误了大事,就把鲧办罪,处死在羽山(神话中的地名)。随后,他又命鲧的儿子禹继续治水,还派商族的始祖契、周族的始祖弃、东克族的首领伯益和皋陶(gao yao高摇)等人前去协助。

大禹领命之后,首先寻找了以前治水失败的教训,接着就带领契、弃等人和徒众助手一起跋山涉水,把水流的源头、上游、下游大略考察了一遍,并在重要的地方堆积一些石头或砍伐树木作为记号,便于治水时作参考。这次考察是很辛苦的。据说有一次他们走到山东的一条河边,突然狂风大作,乌云翻滚,电闪雷鸣,大雨倾盆,山洪暴发了,一下子卷走了不少人。有些人在咆哮的洪水中淹没了,有些人在翻滚的水流中失踪了。大禹的徒众受了惊骇,因此后来有人就把这条河叫徒骇河(在今山东禹城和聊城县一带)。

考察完毕,大禹对各种水情作了认真研究,最后决定用疏导的办法来治理水患。大禹亲自率领徒众和百姓,带着简陋的石斧、石刀、石铲、木耒等工具,开始治水。他们一心扑在治水上,露宿野餐,粗衣淡饭,风里来雨里去,扎扎实实地劳动着。尤其是大禹,起早贪黑,兢兢业业,腰累疼了,腿累肿了,仍然不敢懈怠。

据考证,当时大禹洽水的地区,大约在现在的河北东部、河南东部、山东西部、南部,以及淮河北部。一次,他们来到了河南洛阳南郊。这里有座高山,属秦岭山脉的余脉,一直延续到中岳嵩山,峰峦奇特,巍峨雄姿,犹如一座东西走向的天然屏障。高山中段有一个天然的缺口,涓涓的细流就由隙缝轻轻流过。但是,特大洪水暴发时,河水就被大山挡住了去路,在缺口处形成了游涡,奔腾的河水危害着周围百姓的安全。大禹决定集中治水的人力,在群山中开道。艰苦的劳动,损坏了一件件石器、木器、骨器工具。人的损失就更大,有的被山石砍伤了,有的上山时摔死了,有的被洪水卷走了。可是,他们仍然毫不动摇,坚持劈山不止。在这艰辛的日日夜夜里,大禹的脸晒黑了,人累瘦了,甚至连小腿肚子上的汗毛都被磨光了,脚指甲也因长期泡在水里而脱落,但他还在操作着、指挥着。在他的带动下,治水进展神速,大山终于豁然屏开,形成两壁对峙之势,洪水由此一泻千里,向下游流去,江河从此畅通。

大禹用疏导的办法治水获得了成功。原来,黄河水系有主流、支流之分,如果把主流加深加宽,把支流疏通,与主流相接,这样就可使所有支流的水,都归主流。同时,他们把原来的高处培修使它更高,把原来的低地疏濬使它更深,便自然形成了陆地和湖泽。他们把这些大小湖泽与大小支流连结起来,洪水就能畅通无阻地流向大海了。

大禹指挥人们花了十年左右的功夫,凿了一座又一座大山,开了一条又一条河渠。他公而忘私,据说大禹几次路过家门,都没有进去。第一次他路过家门口,正好遇上妻子生孩子,大家劝他进去看一看,照顾一下,他怕影响治水,没有进去;又有一次,他的孩子看见了父亲,非常高兴,要大禹到家里看一看,他还是没有进去。他把整个身心都用在开山挖河的事业中了。

治水成功之后,大禹来到茅山(今浙江绍兴城郊),召集诸侯,计功行赏,还组织人们利用水土去发展农业生产。他叫伯益把稻种发给群众,让他们在低温的地方种植水稻;又叫后稷(ji)教大家种植不同品种的作物;还在湖泊中养殖鱼类、鹅鸭,种植蒲草,水害变成了水利。伯益又改进了凿井技术,使农业生产有了较大的发展,到处出现了五谷丰登、六畜兴旺的景象。

大禹因治水有功,被大家推举为舜的助手。过了十七年,舜死后,他继任部落联盟首领。后来,大禹的儿子启创建了我国第一个奴隶制国家——夏朝,因此,后人也称他为夏禹。夏禹死后就葬在茅山,后人因禹曾在这里大会诸侯,计功行赏,所以把茅山改名为会稽山。这就是绍兴大禹陵的由来。而今的禹陵背负会稽山,面对亭山,前临禹池。1979年重建大禹陵碑亭一座,飞檐翘角,矗立于甬道尽头。内立明朝人南大吉书写的“大禹陵”巨碑一块。亭周古槐蟠郁,松竹交翠,幽静清雅。亭南有禹穴辨亭和禹穴亭,是前人考辨禹的墓穴所在之处。

大禹为民造福,永远受到华夏子孙称颂,大禹刻苦耐劳的精神,永远为炎黄后裔怀念。人们来到绍兴,总忘不了去市东南的大禹陵观瞻。

“大禹治水”的故事

想必大家都知道“大禹治水”的故事吧!到至今,大禹治水,三过家门而不入的故事还是广为流传。可是,我今天要讲的“大禹”并非此“大禹”,到底是怎么回事呢?就让我细细说来吧!

今天,晚上睡觉之前。爸爸是第一个搞个人卫生的,就是先刷牙、洗脸、洗脚。等爸爸弄好了以后,接下来就是轮到我了。我一进卫生间,卫生间可谓是水漫金山寺呀!到处都是水,湿哒哒的,我都进不了卫生间了。我忙叫道:“妈妈,妈妈,卫生间发大水了?”妈妈闻声赶来,忙问道:“是怎么回事呀?怎么会有这么多水呢?”于是,妈妈就是质问爸爸:“你在干什么?怎么会弄出那么多的水来呢?不就洗个脚吗?至于搞得这样吗?”爸爸说:“有什么关系?刚才把水倒出来了呀!”妈妈很气愤,因为每次爸爸洗过以后,卫生间都会很湿,到处都是一片水。妈妈也没有办法,于是,妈妈开玩笑的说道:“看来,我们家还真要让大禹来治水啦!”说完,我和妈妈就相视而笑。

大禹治水的故事

传说在帝尧时期,黄河流域经常发生洪水。为了制止洪水泛滥,保护农业生产,尧帝曾召集部落首领会议,征求治水能手来平息水害。鲧被推荐来负责这项工作。鲧接受任务后,采用堤工障水,作三仞之城,就是用简单的堤埂把居住区围护起来以障洪水,九年而不得成功,最后被放逐羽山而死。舜帝继位以后,任用鲧的儿子禹治水。禹总结父亲的治水经验,改鲧“围堵障”为“疏顺导滞”的方法,就是利用水自高向低流的自然趋势,顺地形把壅塞的川流疏通。把洪水引入疏通的河道、洼地或湖泊,然后合通四海,从而平息了水患,使百姓得以从高地迁回平川居住和从事农业生产。后来禹因此而成为夏朝的第一代君王,并被人们称为“神禹”而传颂与后世。在大禹治水的过程中,留下了许多感人的事迹。相传他借助自己发明的原始测量工具——准绳和规矩,走遍大河上下,用神斧劈开龙门和伊撅,凿通积石山和青铜峡,使河水畅通无阻。他治水居外13年,三过家门而不入,连自己刚出生的孩子都没工夫去爱抚,不畏艰苦,身先士卒,腿上的汗毛都在劳动中被磨光了。他是中国历史上第一位成功地治理黄河水患的治水英雄.

黄河水黄,天天在流淌,

激流猖狂,生态愈变样,

点滴做起,从小爱黄河,

中华民族,定会更辉煌.

关于大禹治水的故事

古时候,洪水泛滥,为了让人们能过上安定的生活,舜帝派大禹去整治洪水。大禹一去十三年,“三过家门而不入”:第一次是在四年后的一个早晨。大禹走近家门,听见母亲的骂声和儿子的哭声,大禹想进去劝解,又怕更惹恼了母亲,唠叨起来没完,耽搁了治水的时辰,于是就悄悄地走开了。

治水六七年后,大禹第二次经过家门。那天中午,大禹刚登上家门口的小丘,就看见家里烟囱冒出的袅袅炊烟,又听见母亲与儿子的笑声,大禹放心了。为了治水大业,他还是饶过家门,赶紧向工地奔去。

又过了三四年,一天傍晚,大禹因治水来到家的附近。突然天下起了滂沱大雨,大禹来到自己家的屋檐下避雨,只听见屋里母亲在对儿子说:“你爹爹治平了洪水就回家。”大禹听得非常感动,更坚定了治水的决心,立刻又转身上路了。

大禹治水

我阅读《大禹治水》的故事,非常受感动。尧在位时,黄河流域发生了水灾。部落首领推荐魝治水没有成功,谁在反而更凶。舜杀魝,让儿子禹治水,禹想方设法,开去排水,疏通河道,最终成功把洪水是引入大海。

13年和百姓共同劳动,多次经过自己家门而不入,甚至儿子哭声也没影响他,后人为了纪念他的功绩,尊称他为大禹。

这个故事鼓舞了我,做人方面我们要学习大禹舍小家为大家,无私奉献舍己为民的高尚情操,学习方面我们还要学习他为了崇高目标,坚定信念,坚持不懈努力奋斗

大干加巧干的革命精神。大禹是我们学习的楷模,我一定学习他身上可贵精神,好好学习,好好做人,成为一个有作为的人。

鲧禹治水

中国以前遭到一次水灾,那水势很大,灾害很严重,简直使人难以形容和想象。大地一片汪洋,庄稼淹没了,房屋冲塌了,人们扶老携幼,都逃到山上或大树上去。有的人虽然逃到了山上或树上,但因为经不住风雨的吹打,特别是找不到食物,不久就冻死饿死了。有些人虽然侥幸逃到了比较大的山上,可以到山洞栖身,或用树枝树叶搭起窝棚躲避风雨,寻找树皮、野菜充饥,暂时维持生命,但人多树少,各种毒蛇猛兽也因逃避洪水上山,威胁人类,所以每天淹死、饿死、冻死,以及被野兽毒蛇吃了而死的人,真不知道有多少。 人们哀求天帝把洪水堵塞住,把他们从死亡线上拯救出去。

人们就叫鲧(禹的父亲),去埋洪水,可是鲧想了好多方法都行不通,一个老人走过来说:“鲧,天帝有一个息壤(长生不息的土壤),可以止住洪水!”说完便死了。

鲧便去偷息壤。不等天帝允许鲧就把息壤偷来了,止住了洪水。这件事让天帝知道后,大发雷劈,把鲧抓来,让火神杀了他。火神割开他的腹,发现里面有一个孩子(禹),天帝派人把禹放到了一个不见太阳的山郊野外,天帝又让禹九年治好洪水,否则杀死他!

禹和老百姓们走到了洪水的头上,找了九座土山,土山后面是一个大天坑,正好可以装满洪水,禹和老百姓下决心要把九座土山挖掉,经过九年的奋斗,他终于把九座土山挖掉了,洪水流进了天坑里,他们把洪水止住了!他们胜利了!