杜甫石壕吏原文及翻译

石壕吏扩写

《石壕吏》是唐代伟大诗人杜甫著名的三吏三别之一。这首五言古诗通过作者亲眼所见的石壕吏乘夜捉人的故事,揭露封建统治者的残暴,反映了唐代安史之乱引起的战争给广大人民带来的深重灾难,表达了诗人对劳动人民的深切同情。

太阳早已落山,为我照明前路的已不再是阳光,而是月光。如果是小时候,我想我一定会在这皎洁柔和的月光下和家人一起赏月吧?可惜如今不可能了,哥哥在前线战死,父母为此悲痛欲绝,大唐处于危难之中,我的家也是支离破碎。

县丞已经下了命令,如果我不能征够兵,就要自己去邺城打仗!我走了,我年迈的父母谁来照看?我刚刚落生的儿子又有谁来抚养?本来家中靠我的奉例过日子就很拮据了,我要是去打了仗,一家人可怎么活下去!

我也不想拆散一个个幸福美满的家庭,但是我必须这样做,我也是被逼的,要怪也只能怪安禄山和史思明起兵造反,害百姓过得颠沛流离。我能做什么?一届小小县吏,只能狠下心来征兵了!夜晚征兵是最好的时候,都睡着了想跑也跑不掉。

开门!我砸着一家的门喊道,明月并不圆满,有些残缺,明明是一个很有诗意的环境,我能想到的却只是月亮比刚刚更高一些,我要抓紧征兵了。怎么还没开门?我不耐烦地砸着门。

呦,官爷,您怎么来了?一个老妇开门对我说。你家的男人都哪去了!快让他们出来,前线告急,急着要人!我狠着心说。官爷,要不先喝口茶?家里也没什么好茶可以招待您,粗茶一碗您别嫌弃,家里的情况越来越差老妇说着,我怕夜长梦多,便说道:少废话!交人出来!

官爷,家里实在没人了!原先有三个儿子,都去邺城服役了。前些日子二儿子来信说,老大老小都战死了!他活着就要继续打仗,苟且偷生,整日提心吊胆,说不准哪天就战死了!两个死去的儿子呢,就再也活不过来了,可怜白发人送黑发人啊!老妇哭着说道。

村子里几乎没有什么人了,都是老幼病残,一入夜就静悄悄的,老妇的哭诉声在静悄悄的夜里显得尤为突出,让我觉得良心不安。但是,有什么事情能两全其美?我同情了她,县丞可会同情我

突然传来一阵哭声,我质问老妇:你撒谎!你家里明明还有人!家里真的没有人可以去前线了!那可是个还在吃奶的孩子啊!老妇哭着说。那他的母亲呢?!让她出来!我仿佛抓住救命稻草,不肯放开。

官爷,她的丈夫战死了,为了孩子没有改嫁,之所以没来见您,是因为连件像样的裙子都没有啊!老妇哭诉着,我一时间还真不知道怎么办好。

你家真的没别人了吗?!我抱着一线希望问道。没有了!真的没有了!老妇说道,官爷,如果您不嫌弃,就让我去应征吧!老婆子我虽然没什么本事,但是连夜赶去前线,也能为你们备些干粮啊!求求您放过我的孙儿和儿媳吧!老妇哀求着。

那好吧。我勉强答应了。良心不安啊!一个老妇去前线,必死无疑啊!我是不是害了一条人命?怪只怪明皇信奸臣,送给安禄山史思明两个反贼精兵良马,自己的军队确是不堪一击。不知道有多少个老妇人像这样无奈地去了前线!

夜已深,我听到背后传来阵阵哭泣声,或许是老妇的儿媳在哭吧!或许是那些战死前线的冤魂在哭吧!又或许是那些死了儿女的老人在哭吧!那么幽怨的哭声,又是那么无奈!

原谅我的残酷,不只是你们身不由己。

老妇人被捉走后,老头子与儿媳都非常伤心,老头子夜夜都睡不着觉,心想一个男人怎么能让女人提自己从军。想着想着他就想起去救老妇人的念头。儿媳也同意了老头子的意见。光想不行老头子也行动起来,年轻时老头子做过木匠所以会木活,他为自己做了一把弓箭和一个长矛。为儿媳也做了一根长矛来保护自己。

天一亮,三人便动身了带足了干粮。走了两天终于到了前线的营地,三人在一旁的山里找了个山洞。老头子与儿媳商量了营救计划。天一黑,老头子去救人儿媳留在山洞了看儿子等待老头子救完老妇人与他会合。

老头子在山里向营地跑去。到了营下发现有两个哨兵,他用事先准备好的弓,将两个哨兵射死了。他便穿上他们的衣服潜入营中。他四处寻找老妇人的下落。可是没有找到。这时来了个当兵的人。老头子问他兄弟前些天为你们做饭的老太太哪去了?当兵的说死了。两个字死了使老头子吓了一身冷汗。心想回去吧。刚一回头,老妇人正端着将士剩的饭往做饭的地方走呢。

老妇人也回了头。两人都十分激动。原来士兵说的不是她。

老头子带着老妇人往外跑。可是被当兵的发现了,老头子中了一箭。但他们也成功逃跑了。

与儿媳会合后,他们不想在这个充满战争的地方待了。他们乘船逃跑了,船漂了几天他们登上了一个小岛,从此以捕鱼为生,他们幸福快乐的生活下去。

那个小岛就是钓鱼岛。

老太太眼看哀求无用,媳妇就要被抓走,只得把心一横,拦住差吏说:老总,我们媳妇她,她连一条完整的裙子都没有啊!怎能出去应差!你们一定要人,我老婆子虽然老了,给军队做饭烧水还能应付。你们就带走我吧!我现在就跟你们走,也许还来得及到河阳给军队做早饭呢!

差吏们骂骂咧咧地带着老太婆走出了院子,惨淡的月光下,老太太回头望望自己破旧的茅屋,哭着随差吏们匆匆而去。杜甫目睹了这一切,再也没有睡意了。

夜渐渐深了,小小的村庄万籁俱寂。然而在诗人耳边,仿佛仍回响着老太太凄楚的哭诉声,西屋里也像隐隐传出了呜洇声

天蒙蒙亮了,老头悄悄溜进家门。当他听到老伴儿被抓走的消息后,不禁捶胸顿族,痛不欲生。

面对令人心痛的现实,杜甫能用什么话语安慰他呢?诗人只是默默地送给他少许零碎银子,便又匆匆地踏上了旅程。

石壕吏(扩写)

“千里无鸡鸣,白骨露于野,”这是战乱的岁月。诗人杜甫从洛阳向华州赶路。一天,天色已经昏暗,诗人错过了住店,只好投宿石壕村了。村中断壁残埂,蓬篙满地,十室九空,杜甫望见村东一户人家冒着炊烟,便直奔而去。

房主是一对年逾花甲的老夫妇,还有一个媳妇和尚未断奶的小孙子。他们衣着破旧,大人小孩都面黄肌瘦。

由于一天的奔波,诗人和衣躺在炕上,很快就进入了梦乡。约摸二更时分,村中一犬吠,随着街上响起了急促的打门声和叫骂声。杜甫被惊醒,借着惨淡的月光向外窥看。听着外面的叫骂声和哭喊声,他知道又是抓壮士的来了。

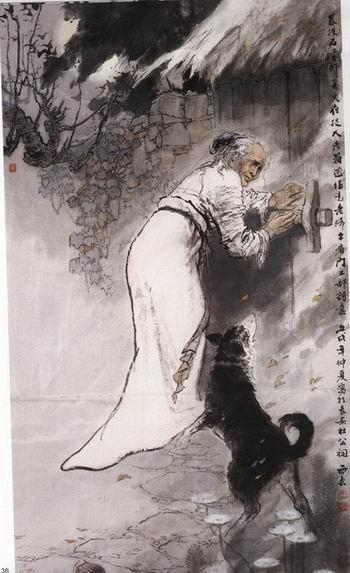

这时,诗人看见房东老头儿披着衣服,翻过院墙逃走了。接着破旧的大门被拍得叭叭乱响,“开门!开门!人都睡死了吗?”凶狠的叫骂声使人心惊肉跳。老太太哆哆嗦嗦走到门口,颤抖着双手拉开了门栓。

差吏们进来了。他们凶暴地向老太太吼着:“你们家的男人呢?叫他快出来!”老太太哭泣着向差吏们哀求道:“长官,我家里原有三个儿子,现在都到邺城当兵去了。最近小儿子梢来信说,他的两个哥哥都死在战场上了。唉死了的,也就完了,不再受罪了。我活着的,先混吧!说不上哪一天也。您可怜可怜我这……”

“老东西,罗嗦什么!我问你,你家还有什么人?”一个差吏打断她的哭诉,怒喝道。

“就剩下吃奶的孙子了。儿媳因此忍苦守寡,为的就是这一根苗……”

一个差吏没听老太太说完,就挥动鞭子要往西屋里闯。

杜甫《石壕吏》艺术特点

唐代:杜甫

暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒,妇啼一何苦。听妇前致词,三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣。

室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归。急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。天明登前途,独与老翁别。

译文

日暮时投宿石壕村,夜里有差役来强征兵。老翁越墙逃走,老妇出门应付。

差役喊叫得是那样凶狠,老妇人啼哭得是那样悲伤。我听到老妇上前说:“我的三个儿子去参加邺城之战。

其中一个儿子捎信回来,说另外两个儿子刚刚战死。活着的人姑且活一天算一天,死去的人就永远不会复生了!

老妇我家里再也没有其他的人了,只有个正在吃奶的小孙子。因为有小孙子在,他母亲还没有离去,但进进出出连一件完好的衣裳都没有。

老妇虽然年老力衰,但请允许我跟从你连夜赶回营去。赶快到河阳去应征,还能够为部队准备早餐。”

夜深了,说话的声音逐渐消失,隐隐约约听到低微断续的哭泣声。天亮后我继续赶路,只能与返回家中的那个老翁告别。

艺术特点:

《石壕吏》写的是一个真实的故事,情节其实并不简单,但全诗篇幅不长,一共才24句,120字。诗歌内容十分丰富:从差吏夜间捉人,到老妇随往;从老翁逾墙逃走,到事后潜归;从诗人日暮投宿,到天明登程告别,整个故事有开始、发展、高潮、结局,情节完整并紧张,活动着的人物有五六个之多,并且蕴含着作者强烈鲜明的感情。可以说,《石壕吏》精练到无以复加的地步,是一篇不可多得的言简义丰的佳作。陆时雍称赞道:“其事何长!其言何简!”指的就是诗歌表现上的这一特色。稍作分析就会发现,作者借助了虚实相生的写法来达到这样的艺术效果,具体体现在以下三个方面:

一、以精炼的叙述和描写渲染差吏捉人的气势

首句“暮投石壕村”,画面上虽然只交代了诗人与暮色苍茫之时向小村投宿而来的事情,其实,作者“暮投”村而不走大路去旅店住宿的举动中已暗示出兵荒马乱,附近的城镇荡然一空的不祥气氛。“有吏夜捉人”句中的“夜”字含义十分丰富。第一,表明官吏“捉人”之事时有发生,百姓白天躲藏或者反抗,无法捉到;第二,表明官吏“捉人”手段狠毒,于百姓已经入睡的黑夜,来个突然袭击。这不禁让人想到其时的石壕村定是人声嘈杂、鸡犬不宁,空气十分紧张。清人浦起龙说这两句“有猛虎攫人之势”。然而,作者并不去正面描写差吏捉人的声势,而是转过来描写老翁一家的紧张痛苦动作:“老翁逾墙走,老妇出门看”。一听到门外有响动,就知道差吏又来“捉人”了,经验告诉他们,藏在家里不安全,老翁只得立刻“逾墙”逃走。这时打门声、叫喝声很急,老妇只得开门应付。读者不难想象,捉人的差吏一定不是一个人,而是一大群,全村被捉的也一定不是老翁一家,而是很多家。整个石壕村定是鸡飞狗叫,一片混乱。简短的两句,就把官吏捉人的声势和全村惶惶不安的情景渲染的那么真切。接着诗人用“吏呼一何怒,妇啼一何苦”两句来概括展现这个特写镜头,一“呼”、一“啼”、一“怒”、一“苦”,两相对照有力地衬托出差吏如狼似虎、叫嚣隳突的蛮横气势。开头六句,虽然只是粗线条的勾勒,但实中有虚,以虚补实,差吏捉人的汹汹声势被渲染的淋漓尽致。

二、在老妇哭啼的语言描写中暗写差吏捉人的情状

老妇的“前置词”共有13句,是全诗的主干。老妇的这番话全是诉说给差吏听得,按理说,其实差吏绝非在洗耳恭听,应该把差吏当时的反映写出来才是。但作者对差吏的言行却一句也没有写。其实,细心读老妇的“前置词”,可以明显的感受出差吏是在说话和活动着的。这十三句多次换韵,明显表现出多次波折,暗示了官吏的多次“怒呼”逼问。老妇的哭诉应是差吏一次次怒呼、逼问的结果。可以想象差吏见是个老妇人,扑了个空,定会怒吼:“你家的男人到哪里去了?快点叫出来!”老妇于是说明三个儿子的下落。但差吏并不罢休,继而厉声追问“家里还有什么人”。差吏的大声诉问把老妇的孙儿吓哭了,老妇只得以“室中更无人,惟有乳下孙”来回答。这时,差吏循声闯入室内,发现了老妇的儿媳妇,老妇只好说“有孙母未去,出入无完裙”,既解释了儿媳妇一直躲在屋里不出来的原因,又借以哀求差吏,儿媳妇要哺育孙儿,万万不能被抓去。但一心只顾捉人交差的差吏哪能听得进去,绝不空手而归,于是退而求其次,坚持要捉走儿媳妇。在这种情况下,老妇出于无奈,只得挺身而出:“老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊”。可见,“听妇前致词”这一节,不是一幅老妇啼哭诉苦的静止的画面,而是动态的,画面的镜头在差吏与老妇之间交错移动,巧妙地将差吏的形象融入了老妇的“前置词”中,虚实交映,大大丰富了诗歌的内涵,加深了诗歌的主题。

三、将主观的评价和深沉的感情寓于事件的叙述之中

诗人从“暮投石壕村”到“独与老翁别”,正好经历了事件的全过程,却始终没有开口,没有直接书写感情,没有发表一句议论。然而,文中无不透露出作者对事情的主观评价。如“有吏夜捉人”句,这是直属其事,但作者不用“点兵”“征兵”,而用“捉人”这个词,足以看到了作者的揭露、批判之意。一个“捉”字,差吏的凶暴、社会的黑暗都自在其中,再加一个“夜”字,就更见差吏“捉人”手段之狠毒与气氛之恐怖。又如“吏呼一何怒,妇啼一何苦”,两者强烈对照,在加上两个“一何”修饰,也就用不着说差吏怎样可恨,老妇怎样可怜,因为恨与怜都蕴于其中。再如结尾四句:“夜久语声绝,如闻泣幽咽。天明登前途,独与老翁别。”一个“久”字不仅说出这件事情折腾了很久,也表露出诗人的心情,久久不能平静。一个“如”字,化实为虚,说明诗人已被深深触动,已分不清是人在泣,还是自己的心理作用。天明的告别,一个“独”字,表明了老妇已被捉走,作者心情沉重:昨日傍晚投宿之时,老翁、老妇双双迎接,而时隔一夜,却只能跟逃走归来的老翁告别了。感慨之情,尽在叙事中,给读者留下了想象的空间。

《石壕吏》这首诗,虚实两方面配合极为恰当,以实写虚,以虚补实,虚实相映,使全诗显得简洁洗练,而又蕴含丰富,真正是一篇言简义丰的叙事佳作。

杜甫《石壕吏》创作背景

公元758年,为平息安(安禄山)史(史思明)之乱,郭子仪、李光弼等九位节度使,率兵20万围攻安庆绪(安禄山的儿子)所占的邺郡(现在河南安阳),胜利在望。但在第二年春天,由于史思明派来援军,加上唐军内部矛盾重重,形势发生逆转,在敌人两面夹击之下,唐军全线崩溃。郭子仪等退守河阳(现在河南孟州市),并四处抽丁补充兵力。杜甫这时刚好从洛阳回华州,途经新安、石壕、潼关等地,根据目睹的现实,写了一组诗,《石壕吏》是其中的一首。石壕,也叫石壕镇,现在河南三门峡东南。吏,小官,这里指差役。

759年(唐肃宗乾元二年)春,已经四十八岁的杜甫,由左拾遗贬为华州司功参军。他离开洛阳,历经新安、石壕、潼关,夜宿晓行,风尘仆仆,赶往华州任所。所经之处,哀鸿遍野,民不聊生,这引起诗人感情上的强烈震动。

当时唐王朝集中郭子仪、李光弼等九位节度使率步骑二十万,号称六十万,将安庆绪围在邺城。由于指挥不统一,被史思明援兵打得全军溃败。唐王朝为补充兵力,便在洛阳以西至潼关一带,强行抓人当兵,人民苦不堪言。

这时,杜甫正由新安县继续西行,投宿石壕村,遇到吏卒深夜捉人,于是就其所见所闻,写成这篇不朽的诗作。

译文

日暮时投宿石壕村,夜里有差役来强征兵。老翁越墙逃走,老妇出门应付。

差役喊叫得是那样凶狠,老妇人啼哭得是那样悲伤。我听到老妇上前说:“我的三个儿子去参加邺城之战。

其中一个儿子捎信回来,说另外两个儿子刚刚战死。活着的人姑且活一天算一天,死去的人就永远不会复生了!

老妇我家里再也没有其他的人了,只有个正在吃奶的小孙子。因为有小孙子在,他母亲还没有离去,但进进出出连一件完好的衣裳都没有。

老妇虽然年老力衰,但请允许我跟从你连夜赶回营去。赶快到河阳去应征,还能够为部队准备早餐。”

夜深了,说话的声音逐渐消失,隐隐约约听到低微断续的哭泣声。天亮后我继续赶路,只能与返回家中的那个老翁告别。

《石壕吏》白话文

乾元二年。

夜。残月疏星。

迷蒙的黑雾静静地流淌,黏稠、冰冷。仿佛游离不知归途的魂灵。

杜甫无来由地感到一阵冷意,紧了紧外袍。入了夜,这刚打春的年月便是一片冬日的光景,而今夜的风尤其砭骨。一路上披星戴月赶往华州任所的他奈何正值壮年,亦感到了些许疲乏,便在路边有意无意地觅着烟火人家。

路边出现了几点赤黄的火光,似是有个村庄。他便走上前去,站在木门前,犹豫了片刻,终是叩响了房门。

木门片刻后方缓缓打开。

“还当是差役来了……快快请进。”屋内形如枯槁的老妇絮絮地念着,将他迎了入室。

杜甫一笑,道了谢,下榻于此。

入夜三更,杜甫为一阵嘈乱的蹄声惊醒,耳畔一阵粗暴的敲门声后,便是老妇那微跛的脚步声响起。后院又响起了重物摔在草垛上的响动,怕是那老翁在匆忙翻墙逃离。

事出如何,尽在不言中。

他起身,借着迷离的火光,探头而观。

不待老妇开门,门便被一脚踹开,正是石壕的差役站在门外。

“为何不速速开门?还劳本官亲自动手!”

差役带着些许不耐,咆哮道,“征兵!交一个壮丁去服役!”

“官老爷,我家的三个儿子都在邺城戍守了……一个儿子刚托人捎了信回来,说两个兄弟都战死了。我看,他也是活一天算一天了……大人,您可怜可怜我吧,我家里着实是没有人了。”老妇跪在地上,哀哀地泣着。

差役紧皱着眉头,似在思索什么。老妇见此情景,暗想此事或能就此揭过,心中稍安。

不料,忽的一阵婴儿的哭声响起,差役遥指着屋内哭声发源之处,怒道:“大胆刁民,竟戏弄本官?若室中无人,这孩子莫不是凭空蹦了出来?”

“不瞒官老爷……这幼童尚未断乳,只有寡母照看。她连件完好的衣服都不着身子,您行行好,放过他们母子吧。再不济,我老婆子也可去顶差,你们此时把我带走,我还能烧好晨炊。”老妇脸上,早已失了怔忪之色,只余认命的绝望。

差役犹疑之际,杜甫走出屋子,蹙眉冷哼:“如今的官府连这孤儿寡母都要征,是何道理?”

差役神情一变,却丝毫不惧,立刻堆上满面笑意道:“这位可是杜工部大人?大人有所不知,小的只是奉命行事。既然如此……那便不征那孤儿寡母了罢。”

杜甫只片刻一怔,却见那两差役相互使了个眼色,拱手一礼,左右挟着老妇远去。

三人身影渐渐被黑雾吞噬,只余一片令人胆颤的沉寂。旷野中隐约传来幽幽悲声。如若黑雾中氤氲的游魂,喑哑低泣。

杜甫立于门前,喟然长叹。

次日晨。

天际倾泻出缕缕微光,杜甫只赠了些许碎银给那犹自老泪纵横的老翁,默然片刻,动身离去。

时初春三月,战火犹燃。

角色畸形了……

某日作业。

《石壕吏》杜甫唐诗鉴赏

《石壕吏》是唐代伟大诗人杜甫著名的“三吏三别”之一。这首五言古诗通过作者亲眼所见的石壕吏乘夜捉人的故事,揭露封建统治者的残暴,反映了唐代“安史之乱”引起的战争给广大人民带来的深重灾难,表达了诗人对劳动人民的深切同情。

暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒!妇啼一何苦。听妇前致词,三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!

室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。

老妪力虽衰,请从吏夜归。急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。天明登前途,独与老翁别。

【注释】

(1)暮:傍晚。投:投宿。石壕村:现名干壕村,在今河南陕县东七十里。

(2)吏:官吏,低级官员,这里指抓壮丁的差役。夜:时间名词作状语,在夜里。

(3)逾(yú):越过;翻过。走:跑,这里指逃跑。

(4)呼:诉说,叫喊。一何:何其、多么。怒:恼怒,凶猛,粗暴,这里指凶狠。

(5)啼:哭啼。苦:凄苦。

(6)前致词:指老妇走上前去(对差役)说话。前,上前,向前。致,对……说。

(7)邺城:即相州,在今河南安阳。戍(shù):防守,这里指服役。

(8)附书至:捎信回来。书,书信。至,回来。

(9)新:刚刚。

(10)存:活着,生存着。且偷生:姑且活一天算一天。且,姑且,暂且。偷生,苟且活着。

(11)长已矣:永远完了。已,停止,这里引申为完结。

(12)室中:家中。更无人:再没有别的(男)人了。更,再。

(13)惟:只,仅。乳下孙:正在吃奶的孙子。

(14)未:还没有。去:离开,这里指改嫁。

(15)完裙:完整的衣服。“有孙”两句一作“孙母未便出,见吏无完裙”。

(16)老妪(yù):老妇人。衰:弱。

(17)请从吏夜归:请让我和你晚上一起回去。请,请求。从,跟从,跟随。

(18)急应河阳役:赶快到河阳去服役。应,响应。河阳,今河南孟州,当时唐王朝官兵与叛军在此对峙。

(19)犹得:还能够。得,能够。备:准备。晨炊:早饭。

(20)夜久:夜深了。绝:断绝;停止。

(21)如:好像,仿佛。闻:听。泣幽咽:低微断续的哭声。有泪无声为“泣”,哭声哽塞低沉为“咽”。

(22)明:天亮之后。登前途:踏上前行的路。登,踏上。前途,前行的道路。

(23)独:唯独、只有。

【译文】

日暮时投宿石壕村,夜里有差役来强征兵。老翁越墙逃走,老妇出门应付。差役喊叫得是那样凶狠,老妇人啼哭得是那样悲伤。我听到老妇上前说:“我的三个儿子去参加邺城之战。其中一个儿子捎信回来,说另外两个儿子刚刚战死。活着的人姑且活一天算一天,死去的人就永远不会复生了!老妇我家里再也没有其他的人了,只有个正在吃奶的小孙子。因为有小孙子在,他母亲还没有离去,但进进出出连一件完好的衣裳都没有。老妇虽然年老力衰,但请允许我跟从你连夜赶回营去。赶快到河阳去应征,还能够为部队准备早餐。”夜深了,说话的声音逐渐消失,隐隐约约听到低微断续的哭泣声。天亮后我继续赶路,只能与返回家中的那个老翁告别。

公元七五八年秋,杜甫因营救房琯获罪,谪迁华州。冬末,他回到洛阳。此时,安禄山已被其子安庆绪杀死,安庆绪由洛阳败走,退守邺城(今河南安阳县),正被唐大将郭子仪等九节度使率领的六十万大军包围。但昏庸的肃宗害怕节度使权力过大而不置元帅,只派了个不懂军事的宦官鱼朝恩做临军,使六十万大军陷入 “进退无所禀”的涣散状态。使史思明有自魏州(今河北大名县东)来救邺城的机会,公元七五九年三月,两军大战于安阳一带,唐军大败。为补充兵力,唐统治者强征百姓充军,造成百姓的困苦不安。杜甫在这时离开洛阳,返回华州任所,将途中的所见所闻,写成了著名的组诗《三吏》、《三别》。《石壕吏》是《三吏》中的一篇。诗中通过“捉人”揭露了官吏横暴拉兵的不合理制度,反映了人民所承受的深重灾难,表现了诗人强烈的忧国爱民的思想感情。

石壕吏

安史之乱后的一个早晨,杜甫走出大门,泣不成声地于老翁道了别,走上了尸横遍野的大道,继续出发。

故事发生在前一个晚上,杜甫劳累地赶了一天的路,匆忙来到石壕村,只见这里残阳如血、荒无人烟。临近傍晚,他好不容易找到一户人家,希望能借宿一晚。

“咚咚”杜甫叩响了门,好一会儿,一个悲凉的声音传到了他的耳畔,“有什么事?”说着老人走出了家门,只见老妇人眉头紧锁,皱纹爬满了她的额头。“老妇人,”杜甫恭恭敬敬地问,“可否借宿一宿?”“唉,这年头,这世道,唉,进来吧”

“咚”只听大门一阵巨响,“快,进去搜!”只见官吏带着一群兵冲了进来,老翁一见立刻爬墙逃走了,老妇人连忙起身拦住,“官爷,您这是要……”,只见那官吏凶神恶煞,怒气冲天大声吆喝到:“快把你们家里的男人交出来!”官吏又一次让士兵拿着火把,带着狗,准备进去搜查。

妇人快步赶上,失声痛哭:“我们家的男人都已经去打仗了,家里已经没男人了,前几天我的小儿子捎来了信,说他们三个在守城时二哥和大哥都战死沙场死去的人们长眠于地下,活着的也不知还能再侥幸活几日!”突然,房内传来一阵哭嚎声,官吏直径走上,妇人连忙解释,那是我还未断奶的小孙子,他妈还没走,但是她已经穷到没一套完整的衣服了,我虽然年老,但我希望能与官爷一起离去,紧急地应对河阳战役,现在去还能做顿早饭,希……”

“咚”大门猛地关上了,火光渐渐微弱,最后消失在了那长长的道路上。

过了好些个时辰,也不见老妇人,也听不见老妇人的叹息、言语,一切都格外凄凉,格外冷清,格外得冷漠。

天蒙蒙亮,杜甫与老翁告了别,走上大道,继续赶路前进了。

安史之乱带来了很大的灾难,让无数的人们遭遇了迫害,多少人,唉!

《石壕吏》杜甫

暮投石壕村,

有吏夜捉人。

老翁逾墙走,

老妇出门看。

吏呼一何怒!

妇啼一何苦!

听妇前致词:

“三男邺城戍。

一男附书至,

二男新战死。

存者且偷生,

死者长已矣!

室中更无人,

惟有乳下孙,

有孙母未去,

出入无完裙。

老妪力虽衰,

请从吏夜归。

急应河阳役,

犹得备晨炊。”

夜久语声绝,

如闻泣幽咽。

天明登前途,

独与老翁别。

杜甫诗鉴赏:

公元七五八年秋,杜甫因营救房琯获罪,谪迁华州。冬末,他回到洛阳。此时,安禄山已被其子安庆绪杀死,安庆绪由洛阳败走,退守邺城(今河南安阳县),正被唐大将郭子仪等九节度使率领的六十万大军包围。但昏庸的肃宗害怕节度使权力过大而不置元帅,只派了个不懂军事的宦官鱼朝恩做临军,使六十万大军陷入“进退无所禀”的涣散状态。使史思明有自魏州(今河北大名县东)来救邺城的机会,公元七五九年三月,两军大战于安阳一带,唐军大败。为补充兵力,唐统治者强征百姓充军,造成百姓的困苦不安。杜甫在这时离开洛阳,返回华州任所,将途中的所见所闻,写成了著名的组诗《三吏》、《三别》。《石壕吏》是《三吏》中的一篇。诗中通过“捉人”揭露了官吏横暴拉兵的不合理制度,反映了人民所承受的深重灾难,表现了诗人强烈的忧国爱民的思想感情。

全诗可分为三大段。

第一段自首句至“老妇出门看”,交待了事情发生的环境,是“捉人”的序幕。

诗一开头,就用“暮投石壕村,有吏夜捉人”两句点出了环境与事件。“暮投”反映出乱世动荡,人心不安,天刚一落黑就不敢继续赶路,赶快找地方投宿。“村”字透露出兵慌马乱的年月,行人不敢走大道,只有寻小路,歇荒村。然而就连这样的荒村僻壤,官府捉兵都没有放过。“夜”字揭露出官府差吏抓人的凶狠和狡猾,知道白天捉不到人,只有在夜里强捕。

而饱经战乱的老百姓在这动乱不安的社会里也早有了经验,知道半夜三更来打门,定是又要抓人,所以“老翁逾墙走,老妇出门看”。

第二段从“吏呼一何怒”至“犹得备晨炊”,写捉人的经过。开头两句用“吏呼”“妇啼”两相对照,极其形象地概括出了差吏的残暴和老妇的悲痛,连用两个“一何”更加重了感情色彩,体现了投宿人对差吏的憎恶和对老妇的同情。

“听妇前致词”一句承上启下,一直贯到“如闻泣幽咽”, 是投宿者在房间内听到老妇啼哭着回答差吏怒呼的内容。这十二句并非老妇一口气说下来的,而是“吏呼”逼问的一次次回答。先说三男从军、二男战死的遭遇及老妇的沉痛之情。两个儿子都为国牺牲了,剩下的一个只能托人捎回家信。这样的家庭,三个儿子都献了出来,仍不放过,还一个劲地怒逼,足见其凶狠可恶了。“生者且偷生,死者长已矣”两句无限酸辛,无可奈何、活一天算一天的失望含悲之情表现得淋流尽致。

第二层从“室中更无人”至“出入无完裙”,写家中仅存孤儿寡母的贫穷生活。人民为战争,已付出了那么大的代价,难道仅剩下的一个可以依靠的老伴还不应该幸免吗?何况家中的孤儿寡母都过着衣不蔽体的生活,人民对这一苦难的现实不正应该愤怒和反抗吗

第三层从“老妪力虽衰”至“犹得备晨炊”,写老妇为挽救家庭,舍身应役的决心。老妇见多般的诉苦不行,差役还是逼她非交出人来不可。叫儿媳去吧,小孙子得饿死,把老伴儿交出来吧,家中不能没有个男人,于是老妇决定自己舍身从军。对统治阶级来说,无疑是一桩辛辣的讽刺、愤怒的控诉,就连这样一个“力衰”的“老妪”也没放过。

第三段自“夜久语声绝”至“独与老翁别”,交待出事情的结果,是尾声。

“语声绝”,说明老妇已被差吏带走了,“泣幽咽”是儿媳的哭声,“出入无完裙”的儿媳,死了丈夫,孩子又小,公公不在家,婆婆又被拉走,家破人亡。“如闻”二字用得形象,使我们看到投宿者对主人一家命运的关切,可推知他是悲愤激动得一夜不曾合眼的。最后一句“独与老翁别”含意丰富,它和诗开头第一句“暮投石壕村”遥相呼应。昨天投宿的时候,还有老翁老妇双双出迎,如今老妇被抓走,儿媳又无完裙,不便出入,只有刚刚溜回家的老翁一人出来送行,诗人的心情可想而知了。

《石壕吏》是一首杰出的现实主义的叙事诗,它最显著的艺术特色是寓褒贬于叙事之中,这首诗一百二十个字,叙述了一个完整的故事,句句叙事,无抒情语,也无议论的话,但却通过叙事抒了情,表达了心中义愤。

其次,诗写得很精炼概括,前后照应,意见言表。

诗的开头部分和结尾部分都写得很简练,重点放在中间部分,其中心是老妇的申诉,写得具体详细。如开头只用一句写投宿,立刻转入“有吏夜捉人”的主题。

写投宿,只说“暮投石壕村”,没有写当时的情景,而后随着情节的发展,很自然地知道是宿在老妇老翁家。又如只写“老翁逾墙走”没写他何时归来;只写“ 请从吏夜归”,未写她是否被带走。但读到那句照应开头,结束全篇的“独与老翁别”一句,就完全领悟到:当“夜久语声绝”之后,老妇就被带走了,老翁也恐怕就在差吏走了之后才回到家的。

诗中老妇人的形象,主要是通过她的诉苦来完成的,刻划得栩栩如生。其他人如投宿者、差吏、老翁、儿媳等人物形象,虽着墨不多,但都很鲜明,给人留下了深刻的印象。

杜甫《石壕吏》

暮投石壕村, 有吏夜捉人。

老翁逾墙走, 老妇出门看。

吏呼一何怒! 妇啼一何苦!

听妇前致词: “三男邺城戍。

一男附书至, 二男新战死。

存者且偷生, 死者长已矣!

室中更无人, 惟有乳下孙。

有孙母未去, 出入无完裙。

老妪力虽衰, 请从吏夜归。

急应河阳役, 犹得备晨炊。”

夜久语声绝, 如闻泣幽咽。

天明登前途, 独与老翁别。

唐肃宗乾元二年(759)春,郭子仪等九节度使六十万大军包围安庆绪于邺城,由于指挥不统一,被史思明援兵打得全军溃败。唐王朝为补充兵力,便在洛阳以西至潼关一带,强行抓人当兵,人民苦不堪言。这时,杜甫正由洛阳经过潼关,赶回华州任所。途中就其所见所闻,写成了《三吏》、《三别》。《石壕吏》是《三吏》中的一篇。全诗的主题是通过对“有吏夜捉人”的形象描绘,揭露官吏的横暴,反映人民的苦难。

前四句可看作第一段。首句“暮投石壕村”,单刀直入,直叙其事。“暮”字、“投”字、“村”字都需玩味,不宜轻易放过。在封建社会里,由于社会秩序混乱和旅途荒凉等原因,旅客们都“未晚先投宿”,更何况在兵祸连接的时代!而杜甫,却于暮色苍茫之时才匆匆忙忙地投奔到一个小村庄里借宿,这种异乎寻常的情景就富于暗示性。可以设想,他或者是压根儿不敢走大路;或者是附近的城镇已荡然一空,无处歇脚;或者……总之,寥寥五字,不仅点明了投宿的时间和地点,而且和盘托出了兵荒马乱、鸡犬不宁、一切脱出常轨的景象,为悲剧的演出提供了典型环境。浦起龙指出这首诗“起有猛虎攫人之势”(《读杜心解》),这不仅是就“有吏夜捉人”说的,而且是就头一句的环境烘托说的。“有吏夜捉人”一句,是全篇的提纲,以下情节,都从这里生发出来。不说“征兵”、“点兵”、“招兵”而说“捉人”,已于如实描绘之中寓揭露、批判之意。再加上一个“夜”字,含意更丰富。第一、表明官府“捉人”之事时常发生,人民白天躲藏或者反抗,无法“捉”到;第二、表明县吏“捉人”的手段狠毒,于人民已经入睡的黑夜,来个突然袭击。同时,诗人是“暮”投石壕村的,从“暮”到“夜”,已过了几个小时,这时当然已经睡下了;所以下面的事件发展,他没有参与其间,而是隔门听出来的。“老翁逾墙走,老妇出门看”两句,表现了人民长期以来深受抓丁之苦,昼夜不安;即使到了深夜,仍然寝不安席,一听到门外有了响动,就知道县吏又来“捉人”,老翁立刻“逾墙”逃走,由老妇开门周旋。

从“吏呼一何怒”至“犹得备晨炊”这十六句,可看作第二段。“史呼一何怒!妇啼一何苦!”两句,极其概括、极其形象地写出了“吏”与“妇”的尖锐矛盾。一“呼”、一“啼”,一“怒”、一“苦”,形成了强烈的对照;两个状语“一何”,加重了感情色彩,有力地渲染出县吏如狼似虎,叫嚣隳突的横蛮气势,并为老妇以下的诉说制造出悲愤的气氛。矛盾的两方面,具有主与从、因与果的关系。“妇啼一何苦”,是“吏呼一何怒”逼出来的。下面,诗人不再写“吏呼”,全力写“妇啼”,而“吏呼”自见。“听妇前致词”上启下。那“听”是诗人在“听”,那“致词”是老妇“苦啼”着回答县吏的“怒呼”。写“致词”内容的十三句诗,多次换韵,明显地表现出多次转折,暗示了县吏的多次“怒呼”、逼问。读这十三句诗的时候,千万别以为这是“老妇”一口气说下去的,而县吏则在那里洗耳恭听。实际上,“吏呼一何怒!妇啼一何苦!”不仅发生在事件的开头,而且持续到事件的结尾。从“三男邺城戍”到“死者长已矣”,是第一次转折。可以想见,这是针对县吏的第一次逼问诉苦的。在这以前,诗人已用“有吏夜捉人”一句写出了县吏的猛虎攫人之势。等到“老妇出门看”,便扑了进来,贼眼四处搜索,却找不到一个男人,扑了个空。于是怒吼道:“你家的男人都到哪儿去了?快交出来!”老妇泣诉说:“三个儿子都当兵守邺城去了。一个儿子刚刚捎来一封信,信中说,另外两个儿子已经牺牲了!……”泣诉的时候,也许县吏不相信,还拿出信来交县吏看。总之,“存者且偷生,死者长已矣!”处境是够使人同情的,她很希望以此博得县吏的同情,高抬贵手。不料县吏又大发雷霆:“难道你家里再没有别人了?快交出来!”她只得针对这一点诉苦:“室中更无人,惟有乳下孙。”这两句,也许不是一口气说下去的,因为“更无人”与下面的回答发生了明显的矛盾。合理的解释是:老妇先说了一句:“家里再没人了!”而在这当儿,被儿媳妇抱在怀里躲到什么地方的小孙儿,受了怒吼声的惊吓,哭了起来,掩口也不顶用。于是县吏抓到了把柄,威逼道:“你竟敢撒谎!不是有个孩子哭吗?”老妇不得已,这才说:“只有个孙子啊!还吃奶呢,小得很!”“吃谁的奶?总有个母亲吧!还不把她交出来!”老妇担心的事情终于发生了!她只得硬着头皮解释:“孙儿是有个母亲,她的丈夫在邺城战死了,因为要奶孩子,没有改嫁。可怜她衣服破破烂烂,怎么见人呀!还是行行好吧!”(“有孙母未去,出入无完裙”两句,有的本子作“孙母未便出,见吏无完裙”,可见县吏是要她出来的。)但县吏仍不肯罢手。老妇生怕守寡的儿媳被抓,饿死孙子,只好挺身而出:“老妪力虽衰,请从吏夜归。急应河阳役,犹得备晨炊。”老妇的“致词”,到此结束,表明县吏勉强同意,不再“怒吼”了。

最后一段虽然只有四句,却照应开头,涉及所有人物,写出了事件的结局和作者的感受。“夜久语声绝,如闻泣幽咽。”表明老妇已被抓走,儿媳妇低声哭泣。“夜久”二字,反映了老妇一再哭诉、县吏百般威逼的漫长过程。“如闻”二字,一方面表现了儿媳妇因丈夫战死、婆婆被“捉”而泣不成声,另一方面也显示出诗人以关切的心情倾耳细听,通夜未能入睡。“天明登前途,独与老翁别”两句,收尽全篇,于叙事中含无限深情。试想昨日傍晚投宿之时,老翁、老妇双双迎接,而时隔一夜,老妇被捉走,儿媳妇泣不成声,只能与逃走归来的老翁作别了。老翁是何心情?诗人作何感想?给读者留下了想象的余地。

仇兆鳌在《杜少陵集详注》里说:“古者有兄弟始遣一人从军。今驱尽壮丁,及于老弱。诗云:三男戍,二男死,孙方乳,媳无裙,翁逾墙,妇夜往。一家之中,父子、兄弟、祖孙、姑媳惨酷至此,民不聊生极矣!当时唐祚,亦岌岌乎危哉!”就是说,“民为邦本”,把人民整成这个样子,统治者的宝座也就岌岌可危了。诗人杜甫面对这一切,没有美化现实,却如实地揭露了政治黑暗,发出了“有吏夜捉人”的呼喊,这是值得高度评价的。

在艺术表现上,这首诗最突出的一点则是精炼。陆时雍称赞道:“其事何长!其言何简!”就是指这一点说的。全篇句句叙事,无抒情语,亦无议论语;但实际上,作者却巧妙地通过叙事抒了情,发了议论,爱憎十分强烈,倾向性十分鲜明。寓褒贬于叙事,既节省了很多笔墨,又毫无概念化的感觉。诗还运用了藏问于答的表现手法。“吏呼一何怒!妇啼一何苦!”概括了矛盾双方之后,便集中写“妇”,不复写“吏”,而“吏”的蛮悍、横暴,却于老妇“致词”的转折和事件的结局中暗示出来。诗人又十分善于剪裁,叙事中藏有不尽之意。一开头,只用一句写投宿,立刻转入“有吏夜捉人”的主题。又如只写了“老翁逾墙走”,未写他何时归来;只写了“如闻泣幽咽”,未写泣者是谁;只写老妇“请从吏夜归”,未写她是否被带走;却用照应开头、结束全篇既叙事又抒情的“独与老翁别”一句告诉读者:老翁已经归家,老妇已被捉走;那么,那位吞声饮泣、不敢放声痛哭的,自然是给孩子喂奶的年轻寡妇了。正由于诗人笔墨简洁、洗炼,全诗一百二十个字,在惊人的广度与深度上反映了生活中的矛盾与冲突,这是十分难能可贵的。

杜甫《石壕吏》的翻译

译文:

(作者我)傍晚投宿石壕村,有差役夜里来强征兵。老翁越墙逃走,老妇出门查看。

差役吼得是多么凶狠啊!老妇人是啼哭得多么可怜啊!(作者我)听到老妇上前说:“我的三个儿子去邺城服役。

其中一个儿子捎信回来,说两个儿子刚刚战死了。活着的人姑且活一天算一天,死去的人就永远不会复生了!

(老妇我)家里再也没有其他的人了,只有个正在吃奶的孙子。因为有孙子在,他母亲还没有离去,(他母亲)进进出出都没有一件完整的衣服。

老妇虽然年老力衰,但请让我跟从你连夜赶回营去。赶快到河阳去应征,还能够为部队准备早餐。”

夜深了,说话的声音消失了,隐隐约约听到低微断续的哭声。(诗人)天亮临走的时候,只同那个老翁告别。