CHTML

CHTML概述

CHTML(Code Helper Tag Markup Language或中文超文本标记语言)是一种专为中文开发者设计的网页标记语言。它以中文字符作为标签名称,旨在降低中文用户学习HTML的门槛并提升开发效率。CHTML既可视为HTML的中文变体,也是一款辅助代码命名的工具(根据不同语境存在定义差异)。其核心目标是通过本土化标签系统,促进中文互联网内容的便捷创建与管理。

发展历程与技术背景

- 起源与标准化:CHTML概念最早由中文互联网开发者群体提出,并得到国际互联网组织(如W3C相关机构)的部分支持。其设计灵感源于汉语编程趋势,旨在解决中文开发者对英文标签的记忆障碍。

- 关键里程碑:

- 20世纪末:CHTML雏形在早期中文网页制作工具(如WebEasy)中首次实践,作为内部标签处理机制使用。

- 2000年代:随着中文互联网普及,CHTML逐步形成标准化语法规范,并与HTML/XHTML兼容。

- 2010年后:开源社区推动CHTML工具链发展,例如在线代码命名工具(如文档5所述)的出现,拓展了其应用场景。

技术特点与实现原理

- 中文标签系统:CHTML将传统HTML标签替换为中文对应词汇,例如`<标题>`代替`<title>`,`<段落>`代替`

`。标签结构仍遵循XML语法规范。

- 兼容性设计:CHTML文件可直接转换为标准HTML,兼容主流浏览器渲染。开发工具(如WebEasy)通过解析`

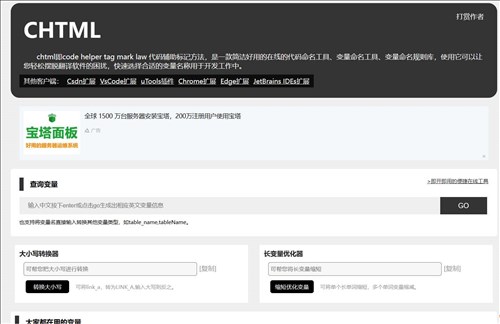

- 开发辅助功能:部分实现(如文档5所述)提供变量命名建议、语法提示等工具,帮助开发者自动生成符合中文习惯的代码标识符。

应用场景与市场影响

- 教育与入门开发:CHTML显著降低非技术背景用户的网页制作门槛,被用于编程教育场景,例如中小学信息技术课程。

- 企业内部系统:部分中文企业采用CHTML简化内部网页系统的开发与维护流程。

- 局限性:由于缺乏广泛行业支持,CHTML主要作为辅助工具存在,尚未成为Web开发主流标准。其应用场景多集中于特定工具链或封闭系统。

争议与未来展望

- 标准化争议:CHTML的中文标签设计引发关于“编程语言本土化是否必要”的讨论。支持者认为其提升中文用户效率,反对者则认为可能加剧技术生态碎片化。

- 技术演进方向:随着AI辅助开发工具的普及,CHTML的功能逐渐被智能代码生成工具(如基于自然语言的编程助手)覆盖,未来可能向更智能化的开发辅助系统转型。

重要贡献者与相关工具

- 关键人物:CHTML早期推动者包括中国互联网先驱王俊光(化名),其在1999年开发的WebEasy软件首次集成CHTML标签系统。

- 工具生态:

- WebEasy:首个支持CHTML的可视化网页制作工具。

- 在线命名助手:如文档5所述的开源项目,提供CHTML变量命名规则库与实时建议功能。

参考资料来源

本文内容综合自CSDN技术社区、易源AI资讯及OpenI平台文档,具体包括:

1. CHTML语言定义与HTML对比(CSDN技术社区,文档1、2、4)

2. 汉语编程趋势分析(易源AI资讯,文档3)

3. 工具链实现细节(OpenI平台,文档5)

注:CHTML存在两种不同但相关的解释——网页标记语言与代码辅助工具,本文聚焦其作为中文网页开发语言的核心定义。

应用截图