Twain

简介

TWAIN(全称:Technology Without An Interesting Name)是图像输入设备与软件之间的通用通信标准,主要用于协调扫描仪、数码相机等硬件与计算机应用程序之间的数据交互。该标准由多家科技公司于1990年联合发起,旨在解决不同品牌设备与软件之间的兼容性问题,推动图像采集技术的标准化。

技术特点

- 标准化架构:TWAIN通过三层核心组件协同工作:

- 应用程序(如图像处理软件)

- 数据源管理器(协调设备与软件的中间件)

- 数据源(扫描仪、相机等硬件设备)

这三者基于TWAIN协议架构进行通信,确保跨平台兼容性。

- 跨平台支持:最初设计用于Windows系统,后扩展支持Linux和macOS,但主要应用于Windows环境。

- 功能扩展性:支持图像参数设置(分辨率、色彩深度等)、批量扫描及设备控制,满足专业级需求。

发展历程

- 成立背景(1990年):由Aldus(后被Adobe收购)、HP、Kodak、Adobe等八家科技公司联合创立,旨在统一图像输入设备接口标准。

- 技术演进:

- 早期版本:1.x版本奠定基础,支持基本扫描功能。

- 版本2.x:引入事件驱动模型,提升与现代操作系统(如Windows NT)的兼容性。

- 后续更新:持续优化性能,例如在2.4版本中强化对多语言和64位系统的支持(参考文档5)。

- 行业地位:长期作为扫描仪领域的主导标准,但近年来面临WIA(Windows Image Acquisition)、ISIS(专业扫描仪标准)等新兴标准的挑战。

应用场景

- 办公自动化:企业批量扫描纸质文档至电子档案系统(如OCR处理)。

- 档案数字化:图书馆、博物馆将历史文献或艺术品数字化保存。

- 专业摄影:通过数码相机或扫描仪将胶片图像输入后期处理软件(如Adobe Photoshop)。

市场影响与挑战

- 优势:

- 兼容性:覆盖主流扫描仪品牌(如Epson、Canon),降低开发成本。

- 功能全面:支持高级设置,满足专业用户需求。

- 局限性:

- 配置复杂:对普通用户不够友好,需依赖技术文档或专业人员。

- 竞争加剧:Windows系统逐渐采用原生WIA标准,而开源社区推动SANE(Scanner Access Now Easy)在Linux环境普及。

技术挑战与未来展望

TWAIN面临的主要挑战包括:

1. 用户界面僵化:传统TWAIN驱动依赖独立窗口,与现代无界面化(Headless)需求冲突。

2. 移动设备适配:智能手机摄像头的普及削弱了传统扫描仪的市场,需探索移动端集成方案。

未来可能发展方向包括:

- API简化:开发更易用的SDK以适配云服务和自动化流程。

- 跨平台增强:强化对非Windows系统的支持,与新兴协议(如Google Cloud Vision API)协同工作。

相关术语与名称由来

- TWAIN命名:名称源自“Technology Without An Interesting Name”的缩写,带有自嘲意味。其英文词源原指“二”或“对立”(如马克·吐温的笔名“Twain”意为“河床两畔”),但技术术语中仅保留缩写含义(参考文档4)。

参考资料:

- TWAIN组织创始成员信息(文档1)

- 技术架构解析(文档5)

- 行业标准对比(文档3)

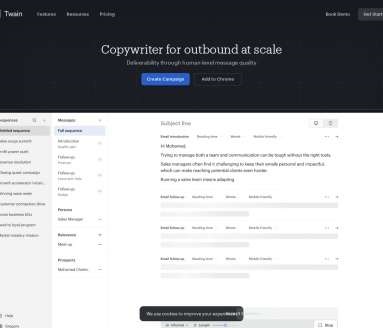

应用截图