苏东坡的念奴娇赤壁怀古

赤壁·念奴娇

庭院深深深几许,谁在落红下洒雨。赤壁中的火光早已焦碳中神伤。羽扇浮在江面,纶巾不见。泪眼问花花不语,秉烛登台,谁的铜雀月光中憔悴。双眼闭,兰舟移──画面又一次在南方铺展。

晓来谁染霜林醉,依旧等待良人归。多愁的江山映着微红的血光,依稀的希望也无奈地哀伤。薄如蝉翼的相思化作清风一缕,吹散远方的惆怅。荆州观望,东吴雾茫,两难的天堂,白鬓成霜。

无邪的铜镜摔碎,英雄的铠甲只灰黑黏血,摇摇欲坠,不止美人的泪。断剑里的惧畏,谁能相随?金属光泽,深渊黑夜,失了神色,谁来赔

阿瞒──远方,等待,家

所谓的江南,杨柳岸旁青石桥,乌蓬船外酒家窑。到底成了枭雄的舞台。负天下人?终不能天下归心。于是琴弦断,于是沧海凉。东风的掌心撕裂,伤口中的黎明抚着泪,一切平息后,火光中独留下孤家的背影与仅剩的残阳平分此世界。家乡,在那美的远方,也只等待着钩心的嘲讽,斗角的讥笑。竭石东临,该不该归,老骥的背,早已很累。然而朱红色窗棂下的泪,梳妆台前,莲花般开落盼回。宿命知道,他不得不回。

碧眼──废墟,木梳,醉

紫须弹拨着凌乱的雨,火已熄灭,胜了的月,醉倾在脚下的湖水,父老的江东,碧眼中宁静,公谨握着旗鼓,小乔在风中停驻。北方的残戈,凄楚地求饶,天惊的大笑,笑过之后,留下的,只是几片撕碎的尘灰。寥落的凄悲,倒在午夜中的不止是曹氏的尸堆。到底哪里胜了!屏风后的胭脂早已惨白地憔悴,挽着的不止是酒杯,还有纸船漏下的枫叶,遮一面战后的萧寥,血水一潭的苦笑。

大耳──东风,裙褶,舞

最大的赢家在屋檐下诡异地笑,肩上的伤,是真正的欣慰。羽扇一挥,扇翻了九鼎,连江水也弹奏着蔑视的瑟音。欲望的天梯,权利中拔节。人心收,天下归,刘草屡也穿起了金丝缕。酒洒江水,谁的目光随流水,远方璀璨的日轨。却只无人看见他身后长发的叹息微微。又有谁知道她曾经付出过多少泪水。仍旧无悔。

泛黄的笑容,勾住过往的一呓一息,黎明此刻仍旧未睁眼。

一根青丝飘飞,缠绕萦语,风停,发止,沉落三千水底。

我最欣赏的诗-《念奴娇·赤壁怀古》

“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。”每当我读起这首诗的的时候,心情总是久久不能平静:苏轼尽能将景、史、情融为一体,真是令世人赞叹不已!

此词怀古抒情,描写了苏轼他自己消磨壮心殆尽,转而以旷达之心关注历史和人生,苏轼对昔日英雄人物的无限怀念和敬仰之情以及他对自己坎坷人生的感慨全都包含在这首词中。

上阕以描写赤壁矶风起浪涌的自然风景为主,意境开阔博大,感慨隐约深沉。起笔凌云健举,包举有力。将浩荡江流与千古人事并收笔下。

千古风流人物既被大浪淘尽,则一己之微岂不可悲?然而苏轼却另有心得:既然千古风流人物也难免如此,那么一己之荣辱穷达复何足悲叹!人类既如此殊途而同归,则汲汲于一时功名,不免过于迂腐了。接下两句切入怀古主题,专说三国赤壁之事。“人道是”三字下得极有分寸。赤壁之战的故地,争议很大。一说在今湖北蒲圻县境内,已改为赤壁市。但今湖北省内有四处地名同称赤壁者,另三处在黄冈、武昌、汉阳附近。苏轼所游是黄冈赤壁,他似乎也不敢肯定,所以用“人道是”三字引出以下议论。“乱石”以下五句是写江水腾涌的壮观景象。其中“穿”、“拍”、“卷”等动词用得形象生动。“江山如画”是写景的总括之句。“一时多少豪杰”则又由景物过渡到人事。

如果把破除传统作为“伟大”的一项基本素质的话,苏轼之于伟大是当之无愧的。与《花间词》中“花落子规啼,绿窗残梦迷”的幽约词境相比,苏轼词的逸怀浩气、举首高歌,无疑是为世人开拓了一个新的世界。他的那些“似诗”的小词、“句读不葺之诗”,尽管在当世备受争议,但如此高远的气象、如此开阔的境界、如此旷达的风格还是令世人称奇。

念奴娇赤壁怀古

滚滚长江向东流去,不知那尽头在何方。大浪滔滔而来,仿佛要吞没那世间万物。放眼历史长河,多少惊涛骇浪,湮没了多少英雄儿郎。漫步于凋敝的城池之下,有人告诉我那就是传说中的赤壁古战场。

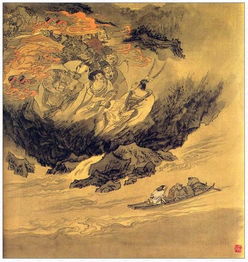

零落的崖石堆砌着,颇有刺破天地之势。远远地,大浪袭来,拍打着倔强的礁石。顿时间白雪般的浪花铺天盖地而来。刹那间,时空交错,仿佛置身于磅礴的历史画卷中。你看那山川河岳,壮丽奇伟,让多少英雄豪杰为之奋斗终生。于是我想到赤壁之上的周公瑾,那个时候的他是多么的英姿焕发啊。手持羽扇,衣袂飘飘,好一副书生气。

然而,就是他,这个看似文弱的少年,却有着“运筹帷幄之中,决胜千里之外”的气魄和胆识。谈笑之间便让敌人灰飞烟灭,闻风丧胆。那初为人妇的小乔该是怎样的自豪啊,那天仙般的面庞上定然写满了自信与荣光。可怜可笑的我。风霜早早地袭上了鬓角。

还没来得及施展抱负,便已将入暮年。人生如大梦一场,总有人欢喜,也有人哀伤。一晃便是几十年。与其哀叹,倒不如斟一壶浊酒,与日月同醉。呜呼,哀哉!

苏轼念奴娇

根据南宋傅藻的观点,《念奴娇·赤壁怀古》为苏轼元丰五年七月游赤壁后继《前赤壁赋》而作。《前赤壁赋》与《念奴娇·赤壁怀古》的描写的情境、思想感情,二者不可能作于同一时间。后人根据《念奴娇·赤壁怀古》所抒发的对人生的感叹、以及对英雄的强烈歌颂之情,分析作品的情感冲突,并找到了此词的真正创作原因——灵州溃败。北宋元丰四年十一月宋师灵州溃败。苏轼得知宋师失败消息当在该年十二月中下旬,故本词亦当作于此时。后人还认为本词的词牌、词题、词句以及形象的塑造和谋篇布局中都暗藏玄机,这些都为元丰四年说之有力证据。

其实我们从很多方面可以确定此词当做于元丰四年。

首先,从词的创作原因上进行分析。第一,《念奴娇·赤壁怀古》是历史公认的豪放词的代表之作,被人誉为“千古绝唱”。但苏轼贬黄期间始终处于悲凉清冷恐惧的心境。“乌台诗案”使苏轼顷刻间变成阶下囚徒,期间性命几乎不保,出狱后贬谪黄州。处境的变化使苏轼为了防止言多必失,也尽量不与人往来。为了防止在因文字得罪,他尽力不作诗文。苏轼不仅自己以言为戒,而且告诫老友。在《与滕达道书》中说:“某遇见面一言者,盖为吾侪新发之初,辄守偏见,至有异同之论。虽此心耿耿,归于忧国,而所言差谬,少有中理者。今圣德日新,众化大成,回视向之所执,益觉疏矣。”苏轼贬居黄州期间,不得不深刻反思。他于元丰七年四月离黄州前所作的《黄州安国寺记》,清楚地表明了他这期间的反思,诗人“间一二日辄往安国寺,焚香默坐,深自省察”,意图“收召魂魄,退伏思念,求所以自新之方”乃至想“洗心归佛祖,然经近五年的潜心内省,却始终“求罪垢之所由生而不可得”。他参佛修炼研读经书、游览黄州及其附近的许多名胜古迹。但在这个时期突然创作出这么感慨万千的豪放词,一定是受到什么事的影响。所以在该词创作原因上,我们还有深深探究。第二,考北宋史实,正是在苏轼贬居黄州的元丰四年,宋朝确实发生了重大事件,那就是宋朝征讨西夏的战争。元丰四年西夏主谅祚死,幼主秉常继位,梁太后擅权。同年四月,西夏统治集团内部矛盾激化。于是宋朝认为是讨伐的时机。由于宋师缺乏统一的指挥,最后宋军将领高遵裕的部队围攻灵州城十八日不克,反被西夏军引决黄河水贯营,以至全军溃败,将士民夫死伤三十多万,这就是著名的灵州溃败。苏轼虽远贬黄州,但对这场战事始终非常关注,对于朝廷的这次大举伐夏持反对态度的。对战争满怀希望的诗人骤然听到宋师大败的消息后的情景,在这种心情下极度悲愤的诗人写下《念奴娇·赤壁怀古》不无可能。

其次,从词牌、内容上进行分析也有疑义。第一,“念奴娇”这个词牌,苏轼以前还从没有写过。这个词牌仅用了两次,《赤壁怀古》是苏轼第一次使用这种词牌。“念奴娇”词曲向以声调高亢著称,因此诗人选用了这个词调,词题虽然是赤壁怀古,但这并不能证明诗人一定是为赤壁之游而作。以此为题就是掩盖作者作此词的真实原因。第二,词一开头,“大江东去”描绘的是长江由西向东流,但如果去实地考察一下黄州赤壁矶之地形,你就能发现站在赤壁矶上俯瞰长江是大江南去,此段长江是南北走向的。当时苏轼所居之临皋亭位于黄州城南的长江岸边,长江流至此正是东西走向。第三,作者描绘这个英雄人物,表明了今天已经没有周瑜这样谈笑间就能让敌人灰飞烟灭的英雄了。正是对北宋“朝中无大将,宦官充统帅”的讽。人们通常只是把作者塑造周瑜形象理解成是为了表现作者自己功业无成华发早生的慨叹上,如果考虑到宋师大败这一重大的历史背景,考虑到宦官权作大帅这一历史现象,则诗人塑造周瑜形象的原因就完全合理。第四,该词构思巧妙。经历了“乌台诗案”,诗人只能把自己的不满和对战争的反思深深的掩藏起来。开篇“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”给读者展现了一副壮阔的画面,使读者沉浸于其深刻的人生哲理之中而忽略了词句中暗含的对现实的讽喻。从“故垒西边”直到“强虏灰飞烟灭”,则借古讽今。“故国神游,多情应笑我,早生华发”突然使词的情感就从慷慨激昂到低沉哀叹,词的内容就从热烈歌颂古之英雄到幽怨长叹今之衰我。正是诗人这么一转,使诗人避免了惹火烧身,又把读者引入到了诗人预设的轨道上去了;再加之最后两句“人间如梦,一樽还酹江月”的进一步推发,而使得读者完全忽视了作者对现实的不满情绪。很少有人能够超出诗人谪居黄州的小背景,而从时代的大背景上去探究词作的创作起因和诗人塑造周瑜形象的真实意图。

最后,我们确定词的具体创作时间为元丰四年冬十二月中下旬。可以说诗人听到“灵州溃败”的消息就在此时,《念奴娇·赤壁怀古》亦当作于此时。据《续资治通鉴长编》巻三百二十一载:“元丰四年十二月癸丑,朔,诏:髙遵裕自去月丁酉后未有奏报,不闻军前攻战次第,令邓继宣厚以金帛,募勇士赍书间道走军前,取报及体探,见今措置次第以闻。”仍移文与潘定、刘仅等,亦令选募或差人展转往探闻,伺及承接文字转递前来。查陈垣《二十史朔闰表》可知,“去月丁酉”是十一月十五,十二月癸丑是十二月初一,乙卯是初三,可见朝廷都已经半个月没有战争进展的消息。从卢秉的奏言来看,朝廷这天应该已经知道了宋师失败的消息。黄州距京城开封只有千余里,据常理,京城消息应该十余天即可传到黄州。故宋师失败的消息当在十二月中旬最迟到下旬就能到黄州,所以苏轼《念奴娇·赤壁怀古》当作于此时。

由此可见,苏轼《念奴娇·赤壁怀古》系年应当是元丰四年十二月中下旬。

读《念奴娇•赤壁怀古》

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一樽还酹江月。

好一首气势磅礴的词!让人听了心中甚是爽快。这首词写出了多少豪杰的心,吐出了多少豪杰的情!能写出这样豪放的词句之人,世间能有多少?当然是大文豪苏轼了。

苏轼字子瞻,又字和仲,号东坡居士,北宋眉山人。因为他号东坡居士,所以又名苏东坡。苏轼还有一点奇怪,就是他有两个字。第一个是他爸取的,为什么叫“子瞻”呢?子瞻是靠两边的意思,他父亲看他从小就才气过人,怕他盛势过头,所以给他取的。但他错了,苏轼日后的前途可能是他一辈子都想不到的。

苏轼知识渊博,多才多艺,是北宋著名文学家、书画家、散文家和诗人,唐宋八大家之一。他与他父亲苏洵,弟弟苏辙皆以文学名世,世称“三苏”,与汉末“三曹父子”齐名。他写的词,气势磅礴,令人回味无穷。他还与南宋辛弃疾并称“苏辛”……

“大江东去,浪淘尽、千古风流人物”:起笔颇有气势,从长江着笔,想想看,那波涛汹涌浪花,给人一个巨大的,想象的空间;千古风流人物,在无数的英雄豪杰中入笔;将此两者联系起来,组成一个极为广阔的历史背景;浪淘尽,历史长河无尽的洗刷。下面的内容十分让人期待……

这首《念奴娇·赤壁怀古》的开头就给人一种气势压人的感觉,看来苏轼当真是才华横溢,不可估量的。而中间就是写苏轼他来到旧营垒的西边看到的景物,而这些景物都写得有些坚韧不拔之感,大概是苏轼为了缅怀周瑜伏下一笔。最后一句,是写那时期有着许许多多的英雄豪杰,像刘备、关羽、张飞、黄盖……这样的英雄人物着实不少。

第二段开头,写周公瑾在小乔刚刚嫁过来的时候是姿态雄峻。他手持羽毛扇,头上戴着青丝帛,真可谓是“羽扇纶巾”。谈笑之间,曹操的无数战船在浓烟烈火中灰飞烟灭。苏轼神游故国(三国)战场,可能是他太过于忧心忡忡了,以至于生出丝丝白发,苏轼自己感慨人的一生就像做了一场大梦,还是把一杯酒献给江上的明月,和我一起同饮共醉吧!

在这里我还要纠正一个历史性的错误,你们有没有发现《念奴娇》中的周瑜形象为什么与《三国演义》中的大不相同?这是因为三国演义为了美化诸葛亮而贬低周瑜造成的。苏轼笔下的周瑜年轻有为,文采风流,春风得意,胆略非凡,气概豪迈,而《三国演义》这本小说为了抬高诸葛亮,故意贬低周瑜,把周瑜丑化成一个心胸狭隘,妒才嫉能的小人,是严重违背历史的。正史上的周瑜挥宏大度,神机妙算,年少有为,是苏轼心中十分仰慕的英雄,可以说,念奴娇赤壁怀古中的周瑜,才是历史上真正的周瑜。

在这首词里,无论是文笔,用词,都令我受益匪浅,还让我知道了真正的历史,看来我得多多向大文豪苏轼学习啊!

读《念奴娇·赤壁怀古》

时光匆匆流逝,绵延成浩瀚无垠的长河。当我——一个小学生泛舟溯流而上,那些远去的历史,就在它的沿岸,画卷一样渐渐展开。首先映入眼脸的便是苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》。

“大东去、浪淘尽,千古风流人物,古垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石崩云,惊涛裂岸,卷起千堆雪,江山如画,一时多少豪杰。遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄净英发,羽扇纶巾,淡笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人间如梦,一尊还酹江月”。

此词以如椽巨笔祖国的壮丽河山,塑造了一位雄姿焕发的古代英雄形象,表达了诗人对生活的激情和功业未就的感慨。诗着此诗,眼前便出现了一幅画面,大江咆哮,滚滚滔滔,向东急逝。一堆堆雪浪,翻卷跳跃如万马奔腾,两岸青山,陡峭如壁,苍鹰在山峦上盘旋,江水随着绝壁激荡,山光小声,犹如一幅配乐的风景画。江心一叶小船,在急流中颠簸疾驶。船头端坐峨冠而多髯的东坡居士,他的眼中折射出欣喜,他的胸中奔涌豪放。感谢上苍把他推到这赤壁古战场,让他无离尘世的喧器,感受江山的壮丽,聆听涛声的雄浑。船如箭,他指点江山,举酒放歌:“桂掉兮兰桨,击空明兮溯流光。”他思接千载,凭吊英雄:“遥想公瑾当年,小乔初嫁,羽扇纶巾,谈笔间,樯橹灰飞烟灭。”他将他的旷达疏狂完全展现在大江面前。他的灵魂在升华,就如江天上空的那轮明月,于是他喟然长叹:“人生如梦,一樽还酹江月。”赤壁是他的东园,他身游乐园,情系古今。

真乃“无意不可入,无事不可言”呀!苏轼在词中言志抒情向我昭示:寄手美好精神的乐园才是永恒的。它们让我懂得,怎样去拥有这样的东园,在坚守中获取人生的意义。

念奴娇赤壁怀古

长江向东流去,波浪滚滚,千古的英雄人物都随着长江水逝去。那旧营垒的西边,人们说那就是三国时候周瑜作战的赤壁。陡峭不平的石壁直刺天空,大浪拍击着江岸,激起一堆堆雪白的浪花。江山象一幅奇丽的图画,那个时代汇集了多少英雄豪杰。

遥想当年的周瑜,小乔刚嫁给他,他正年经有为,威武的仪表,英姿奋发。他手握羽扇,头戴纶巾,谈笑之间,就把强敌的战船烧得灰飞烟灭。此时此刻,我怀想三国旧事,凭吊古人,应该笑我自己多情善感,头发早早地都变白了。人生在世就象一场梦一样,我还是倒一杯酒来祭奠江上的明月吧!

念奴娇.赤壁怀古

苏轼一句“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。”掀开了史册厚重的一页。

词的起句气势恢宏,传神地运用“大江东去”四字来傲视千古。声势的豪壮将人带回千古兴亡的历史氛围中,仿佛令我们看到了长江波涛翻滚,听到了长江奔涌咆哮!

从“千古风流人物”谈起,引出了古时“多少豪杰,”最后集中于主角周瑜和赤壁之战的背景。“乱石穿空,惊涛拍案,卷起千堆雪。”三句连贯,陡峭的山崖散乱地直插云霄,汹涌的骇浪猛烈地搏击着江岸,滔滔的江流卷起了千万堆澎湃的雪浪。画龙点睛之词运用得恰如其分,使精神为之振奋!

诗词下阕写到了周瑜的婚事。“小乔初嫁”看似闲笔,但插入这一句更显周瑜少年得志,春风得意。因此,词中豪放而婉约,刚中有柔。小乔与周瑜更是郎才女貌的一段佳话。

“羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。”此三句写周瑜在赤壁之战中的战功,谈笑风生,从容不迫,指挥若定。周瑜的才能和风采被表现得淋漓尽致。这年,作者苏轼本人被贬黄州,创作此词不仅是对自己怀才不遇、壮志难酬的悲哀,也是将自己与周瑜相对比的,老大无成的愧疚。他心中的苦闷,从怀古归到伤己。哀叹“人生如梦。”以酒祭江月。

尽管苏轼在当时倍受争议,但他为我们开拓了一个新的诗情画意的世界,历史的一个新的篇章!

念奴娇·赤壁怀古

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

故垒西边,人道是:

三国周郎赤壁。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。

江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,

雄姿英发。

羽扇纶巾,谈笑间,

樯橹灰飞烟灭。

故国神游,多情应笑我,早生华发。

人生如梦,一樽还酹江月。

念奴娇·赤壁怀古宋·苏轼

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。

江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。

羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。

故国神游,多情应笑我,早生华发。

人生如梦,一尊还酹江月。

【字词注释】

1.念奴娇:词牌名。又名“百字令”“酹江月”等。赤壁:此指黄州赤壁,一名“赤鼻矶”,在今湖北黄冈西,并非赤壁大战处。而三国古战场的赤壁,文化界认为在今湖北赤壁市蒲圻县西北。

2.大江:指长江。淘:冲洗,冲刷。风流人物:指杰出的历史名人。

3.故垒:古时军队营垒的遗迹。周郎:指三国时吴国名将周瑜,字公瑾,少年得志,二十四为中郎将,掌管东吴重兵,吴中皆呼为“周郎”。下文中的“公瑾”,即指周瑜。

4.雪:比喻浪花。

5.遥想:形容想得很远;回忆。小乔初嫁了(liǎo):《三国志?吴志?周瑜传》载,周瑜从孙策攻皖,“得桥公两女,皆国色也。策自纳大桥,瑜纳小桥。”乔,本作“桥”。其时距赤壁之战已经十年,此处言“初嫁”,是言其少年得意,倜傥风流。雄姿英发(fā):谓周瑜体貌不凡,言谈卓绝。英发,谈吐不凡,见识卓越。

6.羽扇纶(guān)巾:古代儒将的便装打扮。羽扇,羽毛制成的扇子。纶巾,青丝制成的头巾。樯橹(qiánglǔ):这里代指曹操的水军战船。樯,挂帆的桅杆。橹,一种摇船的桨。“樯橹”一作“强虏”,又作“樯虏”,又作“狂虏”,强大之敌,指曹军。虏:对敌人的蔑称。

7.故国神游:“神游故国”的倒文。故国:这里指旧地,当年的赤壁战场。神游:于想象、梦境中游历。多情应笑我多情,早生华发:应笑我多愁善感,过早地生长出花白的头发。

8.一尊还(huán)酹(lèi)江月:古人祭奠以酒浇在地上祭奠。这里指洒酒酬月,寄托自己的感情。尊:通“樽”,酒杯。

【译文】

大江之水滚滚不断向东流去,淘尽了那些千古英雄人物。

那旧营垒的西边,人们说是,三国周瑜破曹军的赤壁。

陡峭的石壁直耸云天,如雷的惊涛拍击着江岸,激起的浪花好似卷起千万堆白雪。

雄壮的江山奇丽如图画,一时间涌现出多少英雄豪杰。

遥想当年的周瑜春风得意,绝代佳人小乔刚嫁给他,他英姿奋发豪气满怀。

手摇羽扇头戴纶巾,从容潇洒地在说笑闲谈之间,八十万曹军如灰飞烟灭一样。

我今日神游当年的战地,可笑我多情善感,过早地生出满头白发。

人生犹如一场梦,举起酒杯奠祭这万古的明月。

【创作背景】

《念奴娇》写于神宗元丰五年(1082)年七月,是苏轼贬居黄州时游黄风城外的赤壁旧址时所作。苏轼21岁中进士,30岁以前绝大部分时间过着书房生活,仕途坎坷,随着北宋政治风浪,几上几下。43岁(元丰二年)时因作诗讽刺新法,被捕下狱,出狱后贬官为黄州团练副使。这是个闲职,他在旧城营地辟畦耕种,游历访古,政治上失意,滋长了他逃避现实和怀才不遇的思想情绪,但由于他豁达的胸怀,在祖国雄伟的江山和历史风云人物的激发下,借景抒情,写下了一系列脍炙人口的名篇,此词为其代表。

【诗词赏析】

苏轼的这首《念奴娇?赤壁怀古》被誉为“千古绝唱”的名作,是宋词中流传最广、影响最大的作品,也是豪放词中最杰出的代表。词分上下两阙。上阙咏赤壁,下阙怀周瑜,怀古伤己,以自身感慨作结,将浩荡江流与千古人事并收笔下,感慨隐约深沉,抒发了他内心忧愤的情怀。

“大江东去,浪淘尽、千古风流人物”,起笔就非常有气势,从长江着笔,奔腾汹涌;千古风流人物,广阔的历史时空,无数的英雄豪杰,组成一个极为辽阔悠久的时空背景;千古风流人物既被大浪淘尽,则一己之微岂不可悲?然而苏轼却另有心得:既然千古风流人物也难免如此,那么一己之荣辱穷达又何足悲叹!人类既如此殊途而同归,则汲汲于一时功名,不免过于迂腐了。是悲哀,也是一种超凡脱俗,超越古今的气度。

“故垒西边,人道是,三国周郎赤壁”,如果说前边是一个气势非凡的大场景,那么,此时出现的则是一个细致精确的小场景。这两句切入怀古主题,专说三国赤壁之事。“人道是”三字用得极有分寸。赤壁之战的故地,争议很大。一说在今湖北蒲圻县境内,已改为赤壁市。但今湖北省内有四处地名同称赤壁者,另三处在黄冈、武昌、汉阳附近。苏轼所游是黄冈赤壁,他似乎也不敢肯定,所以用“人道是”三字引出以下议论。这句在文中作用极大,既与词题相符合,又为下半段缅怀周公瑾埋下了伏笔。

“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”,“穿”、“拍”、“卷”等动词用得形象生动,集中写出赤壁广阔壮丽的景色:陡峭的山崖散乱地高插云霄,汹涌的骇浪猛烈地搏击着江岸,滔滔的江流卷起千万堆澎湃的雪浪。从不同角度、不同感觉的浓墨重彩的生动描写,一扫平庸萎靡的气氛,顿时把读者带进一个惊心动魄的奇险境界,使人顿觉心胸开阔,精神振奋,借景抒情,通过描写古战场,引发下文对古代英雄人物的缅怀。

“江山如画,一时多少豪杰”,作者从神游中又回到现实。“江山如画”是写景的总括之句,“一时多少豪杰”则又由景物过渡到人事,一承上,一启下,十分自然。英雄人物已经随着长江水而流去了,只剩下如画的江山和无所成就的“我”。“一时多少豪杰”是虚写,既照应开头“千古风流人物”,也为下半段写周瑜作了铺垫。

词的上片,着重写景,带出了对古人的怀念。下片,就转入对赤壁之战的中心人物周瑜的歌颂。对于周瑜,苏轼特别欣赏他少年功名,英气勃勃。苏轼重点要写的也是“三国周郎”,故下阕便全从周郎引发。从起句的“千古风流人物”到“一时多少豪杰”再到“遥想公瑾当年”,视线不断收束,最后聚焦定格在周瑜身上。

“小乔初嫁”看似闲笔,而且小乔嫁周瑜在建安三年,远在赤壁之战前十年。特意插入这一句,是为了更显得周瑜少年英俊,人才出众,春风得意。词也因此豪放而不失风情,刚中有柔,与篇首“风流人物”相呼应。“羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭”三句写周瑜的战功,也很特别。周瑜身为主将却并非穿戴兵戎,而是羽扇便服,风度潇洒,从容指挥,在说笑之间,轻而易举地就把曹操水军战船烧成灰烬。“樯”,帆船上的桅杆。这里用“樯橹”代表曹军的战船。“羽扇纶巾”,写出了周瑜的神态。“谈笑间”突出了他的自信和才略。“樯橹灰飞烟灭”,六个字就再现了一场历史性的大战。寥寥几笔,显示了作者艺术概括的才能;字里行间,倾注了作者对周瑜的由衷赞赏。

不留意的人容易把“羽扇纶巾”看作是诸葛亮的代称,因为诸葛亮的装束素以羽扇纶巾著名。这是《三国演义》的作者罗贯中为了美化诸葛亮而贬低丑化周瑜严重扭曲历史造成的。在三国之时,这是儒将通常的装束。宋人也多以“羽扇”代指周瑜,如戴复古《赤壁》诗云:“千载周公瑾,如其在目前。英风挥羽扇,烈火破楼船。”

苏轼在这里极言周瑜之儒雅淡定,但感情是复杂的。“故国神游,多情应笑我,早生华发”,诗人由周郎转到自己,从怀古转到悲伤。周瑜破曹之时年方三十四岁,而苏轼写作此词时年已四十七岁,不但功业未成,反而待罪黄州,同三十左右就功成名就的周瑜相比,不禁自己深感羞愧。壮丽江山,英雄业绩,激起苏轼豪迈奋发的感情,也加深了他的内心苦闷和思想矛盾。他只好用自我嘲笑的口气说:“故国神游,多情应笑我,早生华发”。像他这样,通过想象去经历(神游)那三国(故国)的赤壁之战,人们大概会嘲笑他太富于感情,因而过早地有了花白头发(华发)吧!自嘲之余,一种看破红尘的消极情绪油然而生。

但苏轼毕竟是苏轼,他不是一介悲悲戚戚的寒儒,而是参破世间宠辱的智者。所以他在察觉到自己的悲哀后,不是像南唐李煜那样的沉溺苦海,自伤心志,而是把周瑜和自己都放在整个江山历史之中进行观照。在苏轼看来,当年潇洒从容、声名盖世的周瑜现今又如何呢?不是也被大浪淘尽了吗。这样一比,苏轼便从悲哀中超脱了。虽然自己的政治功业无法与周瑜媲美,但上升到整个人类的发展规律和普遍命运,双方其实也没有什么大的差别。有了这样深沉的思索,遂引出结句“人间如梦,一樽还酹江月”的感慨,自叹“人间如梦”,举杯同江上清风、山间明月一醉销愁了。语似轻淡,意却沉郁。正如他在《西江月》词中所说的那样:“世事一场大梦,人生几度秋凉。”消极悲观不是人生的真谛,超脱飞扬才是生命的壮歌。既然人间世事恍如一梦,何妨将樽酒洒在江心明月的倒影之中,脱却苦闷,从有限中玩味无限,让精神获得自由。

这首词感慨古今,雄浑苍凉,大气磅礴,昂扬郁勃,借古传颂之英雄业绩,思自己历遭之挫折不能建功立业,壮志难酬,心生感慨与悲戚,转而以旷达之心关注历史和人生,虽兼有感奋和感伤两重色彩,但篇末的感伤色彩掩盖不了全词的豪迈气派。对壮丽河山的赞美,和对历史英雄人物的歌颂及怀念,构成了豪放的基调。因此这首《念奴娇?赤壁怀古》历来被看作苏轼豪放词的代表作。

【作者简介】

苏轼(1037-1101),北宋文学家、书画家、美食家。字子瞻,号东坡居士。汉族,四川人。学识渊博,天资极高,诗文书画皆精,一生仕途坎坷。

嘉祐二年(1057),苏轼进士及第。宋神宗时在凤翔、杭州、密州、徐州、湖州等地任职。元丰三年(1080),因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使。宋哲宗即位后任翰林学士、侍读学士、礼部尚书等职,并出知杭州、颍州、扬州、定州等地,晚年因新党执政被贬惠州、儋州。宋徽宗时获大赦北还,途中于常州病逝,葬于颍昌(今河南省平顶山市郏县)。宋高宗时追赠太师,谥号“文忠”

其文汪洋恣肆,明白畅达,与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一;诗清新豪健,善用夸张、比喻,艺术表现独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”;词开豪放一派,对后世有巨大影响,与辛弃疾并称“苏辛”;书法擅长行书、楷书,能自创新意,用笔丰腴跌宕,有天真烂漫之趣,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称“宋四家”;画学文同,论画主张神似,提倡“士人画”。著有《苏东坡全集》和《东坡乐府》等。